【编者按】

希腊神话说,普罗米修斯盗天火照亮尘世。

马克思说,我就是普罗米修斯!

在20世纪上叶的中国,也有这样一群普罗米修斯:他们将马克思主义的光亮带到黑暗不知方向的东方古国,用理论照亮新中国的前路;

他们将信仰的星星之火,燃成锐利的理论武器,燎原旧世界,催生新中国。

我们称呼他们为:追光者。

他们追逐的马克思主义真理之光,穿过了旧中国的阴霾,正在一代代共产党人的呵护下,飞向时代前沿,点亮新时代的光荣梦想。正如习近平总书记曾深刻指出的,“马克思给我们留下的最有价值、最具影响力的精神财富,就是以他名字命名的科学理论——马克思主义。这一理论犹如壮丽的日出,照亮了人类探索历史规律和寻求自身解放的道路”。

回望来路,我们同样不能忘记一路用理论守护中国稳健生长的他们。

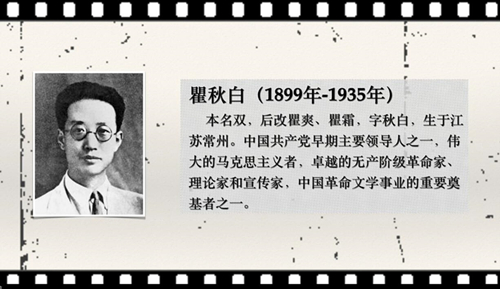

今天致敬的追光者,是第一个在中国完整传播马克思主义哲学理论的瞿秋白。

一、一条连结赤都的光明之路

这条路,打开了马克思主义由苏俄传向中国的途径。

这条路,揭开了社会主义的面纱,让国内的人们看见了一个真切的世界。

这条路,一头是红光里的旧世界——赤都莫斯科;一头是亟需理论救赎的旧中国,与苦苦寻觅“中国往何处去”的仁人志士。

而在中间奔波沟通的,是自比为“犬耕”的理论先驱者,瞿秋白。

“犬耕”,意味着没有牛来耕地,只好让不擅长的犬来代替。在瞿秋白眼中,五四运动后的中国,不论是变革还是革命,都正是缺“牛”的时候。他虽不擅长政治,却也想作为“犬”帮着“耕一耕地”。

正如他后来在《新俄国游记》中所写,“我要求改变环境,去发展个性,求一个‘中国问题’的相当解决,略尽一分引导中国社会新生路的责任。我所以决定到俄国去走一走,我总想为大家辟一条光明的路,我愿去,我不得不去。”

于是,为了这一条光明的路,1920年,21岁的他应《晨报》与《时事新报》的聘请,以赴俄特约记者的身份,踏上了北上的火车。

轰鸣的列车行驶在中华的大地上,瞿秋白却被告知,即将经过的天津到哈尔滨的铁路,已经被划分为三国的领地。可是眼前,分明是山水相接的中国版图。

而哈尔滨有布尔什维克,有孟什维克,还有懦夫的白匪。满洲里和赤塔正进行着激烈的战事。瞿秋白不得不承认,而今的中国,确是到了不得不开辟新出路的时候。

带着沉重的心情,前行的列车穿过贝加尔湖、越过乌拉尔山。颠簸辗转,他们一行人,终于在1921年1月25日,抵达大雪纷飞的莫斯科。

瞿秋白已经迫不及待,要在这里找到新的出路。

在这里,苏俄外交人民委员会给瞿秋白提供了许多方便。他可以搜集材料,可以访问党政要人,可以参观工厂、机关和学校。在这里,他见识了一个崭新的社会主义国家的真实面貌。

后来,他在《赤都心史》中详细记载了这段经历:初到俄罗斯时,这里仍面临着内乱饥饿和经济凋敝的困厄。然而,仅仅两年,“街上的电车已经开行得很多,也有一两辆新造的,比不得那时零落破败的样子了……街上走路的穿着也整齐得好多,我心上常想,不过两年!虽然现在俄国的大工业还很困难,而小工业已经大大恢复,农业经过旱灾也有复生气象!真有点其妙。”

或许,更其妙的,是在其中发挥着作用的马克思列宁主义。

一路的见闻让瞿秋白这个曾经自谦的“犬耕者”不再迷茫的寻觅前路。赤都火热的生活、马克思主义理论的学习和实地考察,已经在他的心里留下了深刻的烙印。

革命后的俄国有使人们觉醒的真理,有使中国从黑暗通向光明的火种。因此,“有志于救国救民的觉悟青年,应当到那里学到真理,把它播散给中国的劳苦大众;取得火种,把它点燃在中国的黑暗的大地。”

把马克思主义带到中国,去开辟一条光明的路!

1923年1月,他回来了。

二、一座无声摧毁帝国主义的学校

这座学校的思想,像无声的炸弹,摧毁了无法计数的军阀与帝国主义者的深沟高垒。

这座学校,第一个成立了以系统传播马克思主义理论为教学任务的社会学系。

而这一切的功劳,瞿秋白可占大半。

1923年,从莫斯科回来的他,眼见革命火种正在中国大地上蔓延燃烧,但革命的群众似乎并不真正懂得他们想要的是什么。

回国三天后,瞿秋白写到,“中国真正的平民的民主主义,假使不推倒世界列强的压迫,永无实现之日。全国平民应当积极兴起,只有群众的热烈的奋斗,能取得真正的民主主义。只有真正的民主主义,能保证中国民族不成亡国奴。”

而这一切的前提,是有更多进步的青年、更多大众,懂得革命的意义。于是,1924年,他应李大钊邀请,来到上海大学,向学生们讲授马克思主义。

来到上海大学的瞿秋白,发表了《现代中国所当有的“上海大学”》,概括了近百年来中国向西方文明学习的态度和顺序,是“由浮泛的表面的军事技术之改进,而不得不求此技术之根源于自然科学数理科学;由模仿的急功近利的政治制度之改变,而不得不求此种制度之原理于社会科学。”

当务之急,是研究社会科学,即马克思主义理论。

在他的改革与创新之下,社会学系成立了,上海大学,成了第一个系统传播马克思主义理论的学校。这在当时,开社会风气之先。

这里的理论教育,推动了马克思列宁主义与中国革命实践结合的探索,也教育与激励着一代代革命青年。

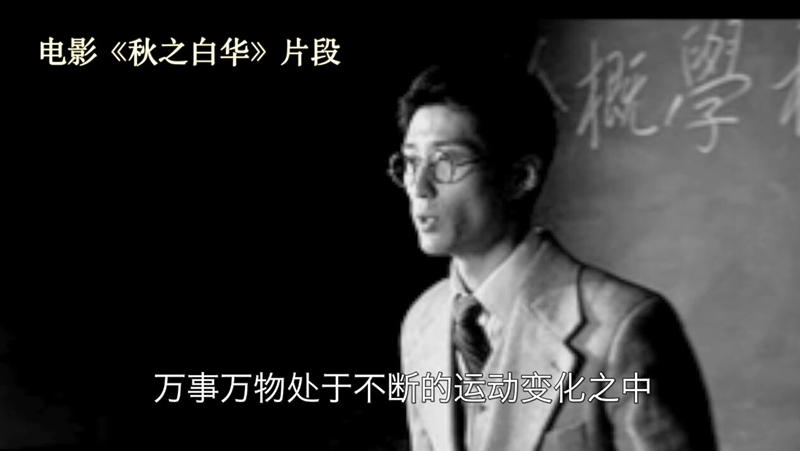

其中,更以瞿秋白的《社会学概论》为马克思主义的传播典范。

在这部讲义之中,瞿秋白以中国特色的语言,翻译升华了布哈林的《历史唯物主义理论》。在苏俄,布哈林的这本书号称“通俗马克思主义教程”,而在瞿秋白笔下,这部通俗的教程,更多了些中国意味。

例如,在讲解“决定论与非决定论”时,瞿秋白创造性地把它的内涵与中国哲学的“有定”结合。

何为“有定”?《大学》中说,“知止而后有定。”意为“有明确的目标,意向才能坚定。”“有定”指“意志坚定”,瞿秋白将它引申为“意志受到束缚”,用以解释“意识受到束缚的学说”,即“决定论”。

又如,在讲解规律的时候,他用“米不会长在松树上”,来解释万事万物有自身的规律;用“刻舟求剑”,来解释“世界处于不断运动变化之中”。

这本结合了中国特色的马克思主义理论讲义,为上海大学的学生们提供了当时最新、最全的马克思主义理论知识。

在此之前,国内的马克思主义大多从日本传入,侧重于唯物史观的内容,而对辩证法少有涉及。瞿秋白的讲义,从“一块整钢”的概念,介绍了唯物论与辩证法,系统全面的介绍了辩证唯物主义。

至此,马克思主义哲学,在中国有了系统的传播体系,而上海大学,也在此之下成为革命学说、革命理论的渊薮,在民族革命史上,划出了一道深刻不朽的痕迹。

(文/雁丘 朗读:田萌 音频制作:曾慧 视频制作:张瑜)

758e59bd-358c-4903-98b2-230323a17cf6.jpg)

95159955-b4c8-487b-836f-30b5353a2e86.jpg)

921b2300-ee68-408c-aff6-a9b54248426f.jpg)

fd40139a-05f1-4bb4-900b-23fa412f5f9c.jpg)

f4ca3fa5-ac8a-4e0b-804b-2de4c5ac27de.jpg)

33991f3b-707d-443e-acfd-b53827c3515c.jpg)

fce358cd-d31a-46a9-8364-d865705ddc98.jpg)

3cd85593-4929-4510-89fe-8a2b874e5454.png)

2d16582f-30a8-4c25-9d93-9b04208dbd85.jpg)

c1a7db4c-4251-4afd-bd50-f3594daa9a79.jpg)