文/羊城晚报全媒体记者 陈晓楠

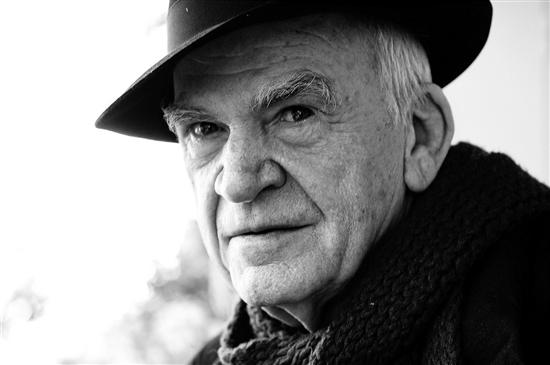

7月11日,著名作家米兰·昆德拉在法国巴黎去世,享年94岁。

20世纪80年代末,包括《玩笑》《生活在别处》《笑忘录》《不能承受的生命之轻》和《不朽》在内的米兰·昆德拉的作品就被译介到中国,并掀起了一波翻译、阅读、模仿、崇拜的热潮。

北京大学教授董强曾师从米兰·昆德拉,他接受羊城晚报记者独家专访——

他的上课方式很自由

羊城晚报:作为昆德拉“唯一的中国学生”,当年是如何与米兰·昆德拉结缘的?

董强:我师从昆德拉,主要是当年到了法国以后,自己比较迷茫。跟我一起去法国的同学们都改行了,一是觉得学文学太苦,没有什么出路;第二,大家觉得法国文学太高大上了,一时半会儿也弄不懂。

可是,我就是不甘心。我对自己说,我还是想搞文化,弄懂法国文学。在这种情况下,正彷徨呢,偶然听说昆德拉在招博士生,我就写了封信给他。我就想试试,就是给自己一个机会吧。结果昆德拉愿意招我。所以对我来说,这是人生比较重要的一个机遇,否则,很可能我也不得不改行了。

羊城晚报:昆德拉的授课风格是怎样的?有什么让您印象深刻的细节?

董强:从我个人角度来说,他的课有很多意想不到的地方。首先他改变了我原来以为的一个著名作家的形象。因为他很深刻,有很多理论性的东西,而且理论性的东西是建立在实践基础上的,他绝对不是一个学究型的学者。

其次,他的上课方式很自由。他喜欢听学生讲,尤其喜欢给我们听音乐,讲音乐和小说创作的关系,等等。这些都是让我终生难忘的回忆。

羊城晚报:他对您有怎样的影响和启示?

董强:昆德拉教会了我,要从全新的角度,尤其是从自己的体验出发,去理解文学。要跟其他的艺术种类建立比较、参照,比方说,他把小说与音乐建立起联系。这样一来,他对文学的理解就比别人独特得多,而且有意思得多啊。

这个我觉得是对我来说是终身受益的,就是要打开思路,要善于借鉴,善于比较。这样才能对你所研究的对象有突破性的认识,或者,你要表达的东西才会出人意表,具有价值。

像堂·吉诃德一样与媚俗搏斗

羊城晚报:在您看来,昆德拉的作品、文学理念有什么与众不同之处?在世界文学中有什么特别价值?

董强:昆德拉的贡献,我觉得简单说主要有两条。

第一,就是他通过音乐这么一个参照和坐标,重新阐释了小说的本质,整个地重读了西方的小说史。他经常说自己是小说家,而不是作家。他对小说的理解,可以说达到了整个20世纪没有一个人达到的高度。

他把塞万提斯、拉伯雷视为小说的起源,然后顺着这个思路,把小说的本质、小说的职责,等等,重新阐释了一遍。他得出结论,认为小说要讲“惟有小说才能说的东西”。

另一个贡献,是他把人们所谓的“东欧”——其实是“中欧”,因为从地理和文化上来说,更多是中欧国家——的文化内涵进行了深刻的分析,尽其所能进行了弘扬。东欧国家长期被忽略了的繁荣艺术和它们所包含的深刻的精神性,他给大家展示了出来。

他对中欧一些作家的介绍,如布洛赫、贡布洛维奇,尤其是对卡夫卡的理解,可以说是高出了绝大多数学者和专家。他将整个中欧艺术的巴洛克的一面,把捷克深刻的反讽精神,等等,通过他的声望,传到了全世界。这是他的贡献。

羊城晚报:您为什么说昆德拉是“最后的精神贵族”?

董强:昆德拉的全部生活与创作都建立在对艺术的信仰之上。

他的名作叫《小说的艺术》,他把小说上升到艺术的高度。他是彻头彻尾的艺术家,有着极高的精神追求。他不认同流俗,极度珍惜自己的羽毛,对他自己的作品的翻译十分在意,并且像堂·吉诃德一样与媚俗搏斗,等等。这些都让我觉得他是“最后的精神贵族”。

羊城晚报:昆德拉对“刻奇”和“媚俗”分别持有什么态度,在作品中何以体现?平时他会和你们探讨类似问题吗?

董强:“刻奇”和“媚俗”,其实对应的是同一个词,Kitsch。这说白了就是一个翻译问题。

《不能承受的生命之轻》里面,对媚俗进行了深刻的描写。有的学者认为不应当被译成“媚俗”。我最早的时候,也对“媚俗”二字的译法感到刺眼,因为“媚”与“俗”在美学中,唤起的是跟Kitsch不太一样的形象。

但是,一旦这两个字加在了一起,一旦这两字紧密地与昆德拉结合在了一起,那么,它完全可以是昆德拉意义上的“媚俗”,也就是“刻奇”!如果接受昆德拉的说法,说媚俗是对“固有观念”的接受,那么,确实也是去“媚”某种“俗”,约定俗成的“俗”。

而“刻奇”作为纯粹的音译,反而不太容易被人接受。我与他本人很少探讨这些,因为一个好小说家,在他的作品中,已经表达得非常充分了,如果每个人的理解不同,完全是正常的。

“最后贵族”的刻意隐居

羊城晚报:如何看七八十年代昆德拉作品进入中国的这段“接受史”?

董强:对我来说,我其实并不知道他在中国那么有名,有那么多的受众。他本人都不明白,我们聊天时他会流露出来。

我就反思为什么昆德拉在中国有这么多的受众。说实在的,我作为他的学生,可以说也赢得了很多人的尊重和友谊。所以,我也反思这个问题。

我个人的感觉就是,一方面是我们当时生活的环境,跟捷克有不少相似之处,大家读他的书有一种代入感。另一方面,更多的还是昆德拉小说中体现出的那么一种精神,还有他的那种风格,中国读者有认同感。

因为昆德拉的东西不沉重,但又很深刻,带有微笑,带有幽默,可以说是举重若轻。这个跟中国美学很接近。中国人有自己的智慧,面对一些沉重的东西,我们也能够从幽默的角度、反讽的角度去看。这个我觉得是真正的共同点。

羊城晚报:昆德拉的文学创作对当下中国文学创作有什么借鉴意义?

董强:从文学角度看,如今文学遇到了不小的危机,尤其是受到了其他表达方式,比方说图像、影像甚至多媒体等的挑战,而且欣赏习惯也有很大的变化,人们喜欢读简短的东西,等等。

所以,小说作为传统的文学种类,建立在语言之上,我们应当怎样让它在这个时代继续发出它最强的声音,这是一个大问题。你如果阅读《小说的艺术》,就会发现,其实昆德拉为小说指明了不同的方向。他提出的一些理念可以让小说出现新的生机。

他最重要的理念就是,小说是对存在的探究。他不是存在主义者,国内很多人弄混了。比方说,他跟萨特不一样。但是,“存在”这个概念,通俗地说,就是我们说的这个“生活”的概念,他提出小说要去探索人类历史上从来没有探索过的那些角落,就像个探照灯一样,去照从未照到过的地方。

其实,随着生活的不断变化,到处都有一些新的主题出现。这个时候,文学可以大展身手。

羊城晚报:怎么看待昆德拉晚年的隐退?

董强:昆德拉的晚年,确实带有某种虚无主义的色彩。这就是所谓的“庆祝无意义”。

无论是他的身世,还是这世界的巨变,都让他觉得沉默是一种力量。所以他可以刻意隐居。这也是我称他为“最后的贵族”的原因之一。

因为即便面对巨大的文学成功,他看到了世界的嘈杂,误解、冲突的增多,以及知识分子力量的衰退。我想,隐居也成就了最大的一种个人自由。(更多新闻资讯,请关注羊城派 pai.ycwb.com)

来源 | 羊城晚报·羊城派

责编 | 吴小攀

编辑 | 陈晓楠

校对 | 马曼婷