文/羊城晚报全媒体记者 孙磊 实习生 黎蔼慧

图/受访者提供

“一部好的戏就是人生的一面镜子。”莫言在其获诺贝尔文学奖后创作的首部话剧《鳄鱼》首演谢幕时表示,这部戏让每一个观众都能“照见”自我。

6月11日,由央华戏剧制作、莫言编剧的《鳄鱼》戏剧作品分享会在广州举行,将于6月28日-30日登上广东省友谊剧院舞台。该剧由王可然执导,赵文瑄、张凯丽、邓萃雯、么红、白凯南、李宗雷、王菁华等主演,还邀请了日本作曲家梅林茂负责原创音乐创作。

全剧分为四幕九场,故事围绕主人公单无惮及其在生日派对上收到的贺礼“鳄鱼”展开,通过一条无限生长的、会说话的鳄鱼,故事挖掘人性深处的秘密,探讨“欲望”这一主题。

如何立足现实主义表达魔幻?如此“厚”而“满”的文本该如何转换成一部让观众坐得住、看得懂、想二刷的好戏?为此,羊城晚报独家专访了央华戏剧艺术总监、导演王可然——

“戏剧节奏”不同于“阅读节奏”

羊城晚报:话剧《鳄鱼》从筹备到正式上演,准备了多久?

王可然:这部戏的筹备期在我们央华包括在我所有的创作里都是最短的,大概只有三个月,完整集中的排练和舞台呈现创作时间只有43天。像一个这么大的戏,我们以前都是准备两年,最少也是一年,这次三个月就完成了。

羊城晚报:您此前也提到筹备期间压力很大,具体是怎样的压力和挑战?

王可然:时间短就要求我们克服各种困难,包括创作质量、社会推动、演员邀约,以及我自己对这个戏的构架设计、创作思路等。还包括在准备过程中,和创作团队在各种细节上的磨合、认知的建立、方案的设定和认同等。同时,这个项目很复杂,它是一个庞大的戏剧,如何在“庞大”中建立有条理的规则是一个巨大的压力来源。好在我们还是完成了,而且也向莫言老师、读者、观众交了一份不断被检验和被大家厚爱的答卷。

羊城晚报:据说这部戏市场效果反馈很好?

王可然:我不愿意用“市场”这个词,更为重要的是社会效果。当然,市场的反馈也重要。戏剧市场的成功有两个法宝,一是娱乐,二是崇高。戏剧之所以能长久地活下来,其核心是崇高,因为娱乐可以不断地被各种技术手段取代,而崇高能够使戏剧获得具有坚韧生命力的核心高度。

羊城晚报:在这个过程中,莫言扮演怎样的角色?

王可然:莫言老师他是文本的建设者和创作者,负责最重要的文本部分,别的平台是我们去建设。我们没有改编,而是严格地按照莫言老师的剧本来排演的。莫言老师写得非常棒,我觉得没有需要改的地方。

羊城晚报:您在分享会上提到:“我尽量不辜负文本,延伸文本的力量。”如何做到这一点?

王可然:同一部《鳄鱼》,它舞台的“戏剧节奏”与剧本的“阅读节奏”其实是不一样的。舞台上的《鳄鱼》,时而给予观众意想不到的慢节奏,时而又呈现出极具感染力的快节奏,舞台节奏完全是以抓住观众的情绪为原则。舞台不会在此时此刻给观众留下想象的时间,观众看完了之后可以再去运用自己的想象力。

对于戏剧创作来讲,从文本到戏剧要求我们要用各种办法直接构建一个具有想象力的视觉空间,构建一个梦幻、魔幻的剧场空间,让观众在视觉、听觉上享受剧场妙不可言的人生梦境,并参与到戏剧的舞台行动之中,重新审视自我与欲望之间的距离。

在文本的阅读中,每一个读者都有个人的想象力空间。看戏剧是享受地看,看文字的人是想象着看,这是两种想象力。

中国话剧是“最有生命力的”

羊城晚报:《鳄鱼》在您众多导演作品中,有怎样特殊的意义?

王可然:目前这是我最喜欢的戏。满不满意我不敢说,为什么?我不是客气,我深刻地懂得戏剧,当它被搬上舞台以后,这个句号不是导演画的,而是观众画的,所以绝大部分的观众满意,我才能够称之为满意。但是我可以说到目前为止,它依然无限靠近我们想呈现的最好的结果,也还在靠近过程当中。

羊城晚报:这个戏是一遍一遍地在线下巡演,每一次演出之后,你们会根据线下和社会的反馈进行调整吗?

王可然:我们每隔两站都做一次新的创作以及排练,但不是因为要根据线下的反馈,而是我们心里很清楚我们没有做到完美的程度在哪儿,当然也会参考市场和观众的反馈。

羊城晚报:目前《鳄鱼》已经演了好几场,跟之前相比,在广州的这一场会有哪些改动?

王可然:会有一些不同,但是不看过两三遍的人是感受不出来的。会有一些观众连续看过好多场,这让我很感动。在烟台结束演出的时候,就有观众拦着我说他看了5场,我非常感动,也很意外。

羊城晚报:广州这边马上要上演了,您对此有什么期许吗?

王可然:当然,广州对我们来说是很重要的城市,我当然希望这部戏在这个城市得到认可,同时给丰厚的岭南文化带来不一样的色彩。

羊城晚报:粤剧最近这几年也在创新,实现“破圈”,让戏曲走向更为广阔的人群。您希望戏剧拥有更庞大的市场,有更多受众去接受这个形式吗?

王可然:当然,这就是现在戏剧舞台上的各种表达方案的走向。在前面十场的演出里,我非常开心地发现30岁以下的观众占比50%,甚至60%以上,让我很吃惊。全世界只有中国拥有如此蓬勃的戏剧市场,有这么多观众向往戏剧文化、接受戏剧文化、享受戏剧文化的市场。从世界范围来说,中国话剧是最有生命力的。

羊城晚报:这种生命力体现在什么地方?

王可然:从观众角度来讲,中国的观众是最年轻、最有生命力的。这种年轻就是生命力,这一点是我们在全世界的优势。在创作方面,要迎头赶上。要把全世界最好的创作技法搞清楚,再融入我们自己的创作手段和创作理念中去,戏剧创作的关键是要满足剧场性,才能实现把观众留在剧场的合理价值。如果紧紧地守着自己的30年前甚至50年前的创作手法和技法,认为这就是不变之法,这一定是大错特错、必败无疑的。

新科技不能代替“剧场性”

羊城晚报:《鳄鱼》是一部魔幻现实主义作品,文本还有丰富的想象空间,而舞台艺术更为具象化,在想象空间被压缩的情况下,您怎样去呈现这部剧魔幻的一面?

王可然:方法很多,但是它们都指向一个方向,那就是一定要让观众在不知不觉中、舒适地接受这种魔幻,达到在此刻有我,我又在魔幻中,而魔幻又是现实的、真实可信的视觉效果。

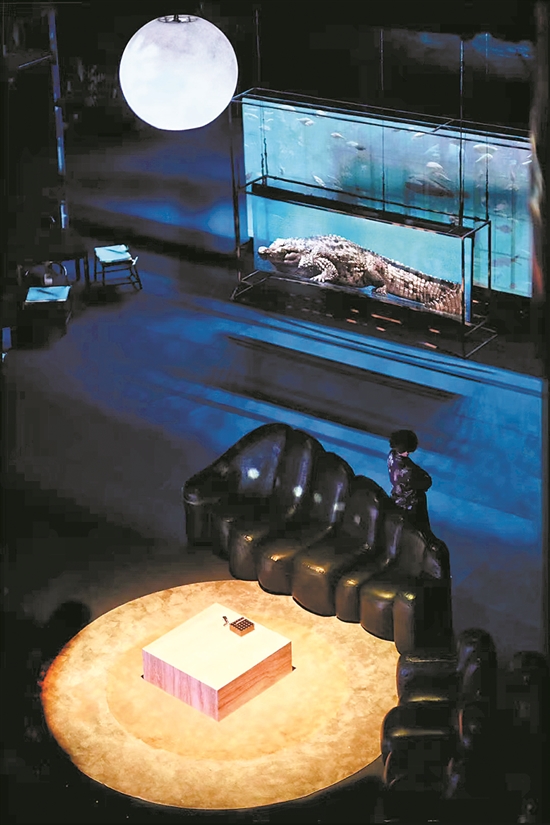

一切舞台的剧场性是为了呈现文本的复杂性,一切舞台手段都让观众感受到每一个人都是欲望之“鳄”,向光而不得。暗绿色的布景、鳄鱼形的沙发与舞台上的“数字鳄鱼”融为一体,观众从看舞台上的“鳄鱼”逐渐感受到整个舞台就是“鳄鱼池”,每一个人物都是“大鳄”,更是欲望的奴隶。

羊城晚报:如何理解“鳄鱼”这一意象?

王可然:舞台上呈现的是主人公单无惮走向鳄鱼,和它合二为一,最后毁灭。所有人也都是不同的鳄鱼,就看你能不能控制住自己内心的欲望。

羊城晚报:您希望观众从《鳄鱼》中看到什么?

王可然:作为一个戏剧工作者,任务就是把它呈现在舞台上;能看到什么,那是每个人自己的事儿。我努力地做到按照我的理解,尊重观众的喜好,搭一出活色生香、生动多变的大戏。

羊城晚报:为什么说戏剧创作的关键是要满足剧场性?

王可然:戏剧的独特魅力源自其剧场性,这是影视所不具有的,也是戏剧在与影视竞争中立足的重要根基。只有在剧场才能够构建出人对于过去和此刻的梦境,这个梦境是独一无二的。尊重剧场性,尊重剧场性的技法,绝不是投机取巧和拿来便利的技术就可以做到的。

羊城晚报:现在很多舞台艺术都会大量运用技术,打造沉浸式体验。您是如何看待这一现象?

王可然:引入大量的新科技不是剧场性。我极度不赞同动不动就把信息科技挂在嘴边,我认为这是背离剧场性,或者是没有全力以赴建立剧场性。

在《鳄鱼》剧末,当单无惮演绎一段近三千字的独白时,右手通道的演员们拿手电光“逼视”观众的眼睛,仿佛在告诉观众:“这绝非一个你可置身事外的故事。”手电筒是一个多么传统的工具,可是用这样一个小小的动作,就把整场观众和演员的内心照亮,把窥探欲望的情绪拉满,这就是剧场性的一个极小的微不足道的细节表现——不需要用复杂的技术,用好的技法才能构建复杂的情感与情绪。