朱涛

字朴堂

1971年出生于广州西关

现为自由艺术家

孤光自照

——读朴堂观念山水新作

文/云岫

朴堂画山水,从前是“时间在”;“山在”、"古人在”;

曾浸润在传统笔墨的渊薮与山川林泉的灵性中,“二三星斗胸前落,十万峰峦脚底青”,仗藜青山、盘桓孤松、荡胸层云、决眦归鸟;四时之变,或春山如黛,或夏木青翠,或秋叶如醉,或冬雪覆岩,都试以王蒙之绵密秀润、玄宰之平淡天真、鹰阿之深邃苍厚,图写青山之貌,亦涵泳于古人精神栖息之所;

朴堂现在的作品是“时间不在”、“我在”、“万不得已者在”。

季节性消隐了,树木成了瘦劲的线,山岩成了嶙峋的骨,在空灵之境中,观者直面时间自身的不可知、静止、荒凉、无垠;匆匆逝水的是人生无常,而人生之外,有一个更广漠的时间在,它不来亦不去,静默如渊,如如不动,那是永恒;

具像的山峦溪谷淡化了,都化作线条本身的诉说,王蒙的繁密中多了纠结与内省,戴本孝的苍邃生出了沉郁顿挫,又略有马和之与金农的温润清旷,构成一个似山谷、似林莽、似危岩、似孤寺的空间,好象存在于世间,又恍如独立于世外;

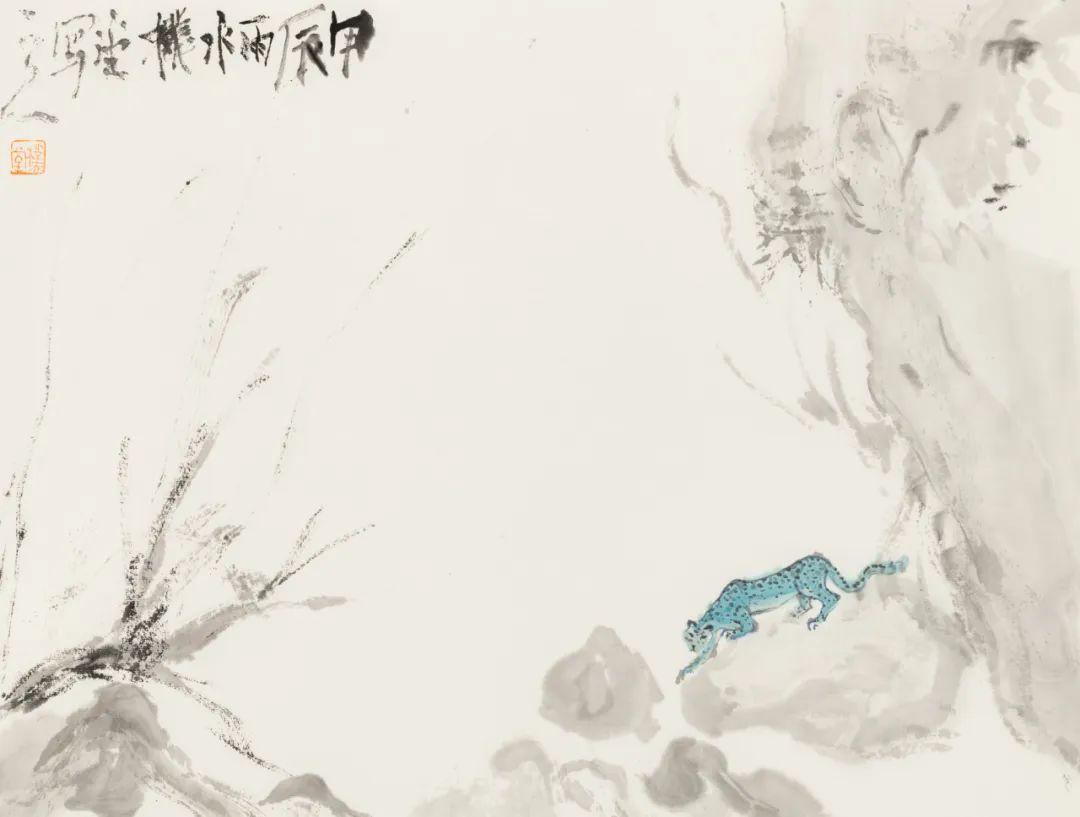

那丘壑上蹲踞的豹子、谷中独栖的鹿、林间行进的马、山上遗世独立的人,游离于实与虚,穿梭于真与幻,有种荒谬与非真实,又有一种安放在内心另一个世界的妥贴与自由,那是寂寞的精神游走、孤独的自我救赎。

若隐若现的孤独,挥之不去的寂寥,是朴堂这批新作的底色,困鹿山不必有鹿,鹿即是人,困在世与愿所违、万般不得已的丛林危山之中;山端孑孓独立的云豹、谷底空游无依的溪鱼,天边惊鸿一瞥的飞鸟,又何尝不是困在孤独之中的灵魂?

审美意义上的孤独,并非指独自无伴,或没有知己,让·热内在《贾科梅蒂的画室》中说,“我理解的孤独是一种隐秘的主宰力量、深刻的不可交流性,对一种无懈可击的独特性的朦胧的认识。”这是一种更深刻的内心触动,人在永恒之外终究不可抵达的无力感。

朴堂山水中的融入笔墨的孤寂,来自传统美学意境,也来自个人生命体验,但并非不可自拔的伤痛渲泄,而是觉世情万般不得已时,仍孤光自照、仍俯仰随性,仍与松风浮云林壑丘山相伴相得的自由自洽。

滴露入海

—读朴堂观念山水新作

文/高一行(温哥华)

似神不可测,非古非今,山之浑厚以吞噬透明观者,山者内在之气象,观者外在之显形,与其同生同灭,如波涛潮汐,而无穷无尽。我身即是众生,却不见有众生可度,不见有我可度,内不见有我,外不见有世界,破损处即是还原处。无尽无依。以虚无观万有,宇宙洪荒,隐于无形之势,雨滴无差别,普雨降大地。一尘内现诸法,波涛万千,水性为一。豹之蹲伏与明暗山色无二,与心浑无疆界,无始无终,无穷无尽,境能夺人,境即是人与马。报身变幻不止,法身如如不动,报身与法身无差别,蓝马与美人无差别。真心无相,烦恼红尘即菩提花雨,不化而应化,不依一切境界而生,独与天地精神往来。迷即悟,悟即迷。尘境同心仙境。万境皆以逼真折映自影于虚玄古镜中。心以不见为见,耳以不闻为闻,自失于山水卷中,忆念我曾如上古神鹿默立,似有心而无意,心境异而猛兽奇鬼幽人同如烟尘。若隐若现,深藏若虚,管中窥动豹,见一斑知宇宙,动豹即我,亦如人生,意犹未尽,瞬间永恒。天上人间,所食无差别。山海之险峻,与鹿之灵异亦无差别。古往今来,我与日月无差别,契合万境,物我一如此古镜之影舞。无诸多圣凡之身,只此凡身与豹身鹿身皆为我,欲离世间烦恼,需化成世间烦恼。欲离寒暑,需化成寒暑。住于人境,人境即是我,红尘即佛地,处处无不净土。渴鹿驰焰,幻入生死海,凌绝须弥顶,却不曾移动片刻。不死神鹿,心身皆入法境,随心起灭,无分别识,多中见一,显境灭,秘境生。君之画山海,世人无可测度,如临鱼渊,坐听松涛,有风树叶动,无风树叶止,有树之形,无人之影,树人无差异,若无人观之,树亦不存,人观之,则树存,树与人若人与影,无我在,则世界不在。时空转动永恒,月已隐形,所不能见者,不为人所知,而气势无所不在,画与观者皆没于其中,隐现叵测,恍若临仙境,幽居凡尘,不着有无,阴阳晴霾,梦里山林,人与神兽,古树,没有差异,弥漫纸上,有感而通。客居西海,与君同入古镜今境。

责编|王绮彤