蔡国颂先生小记

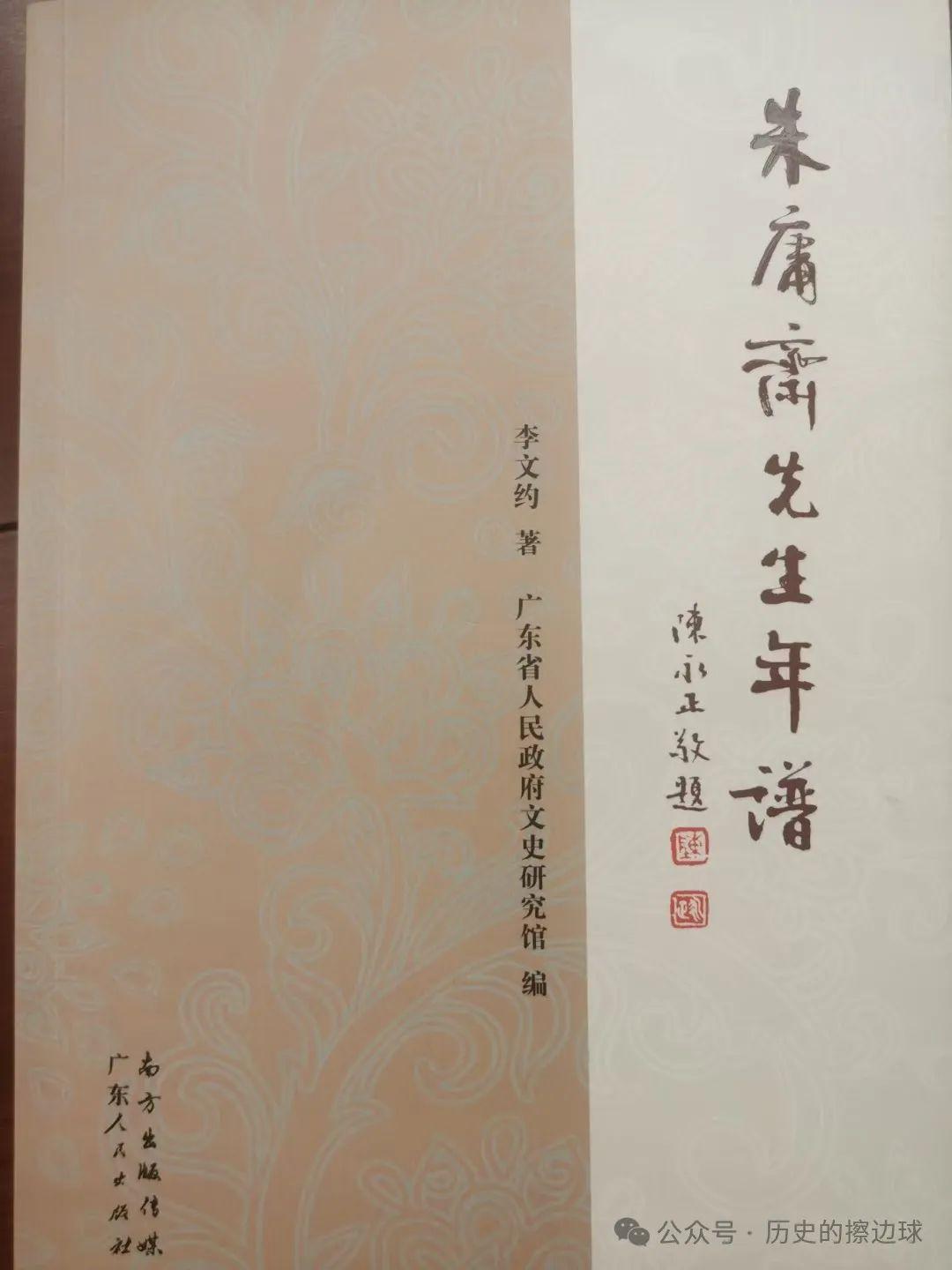

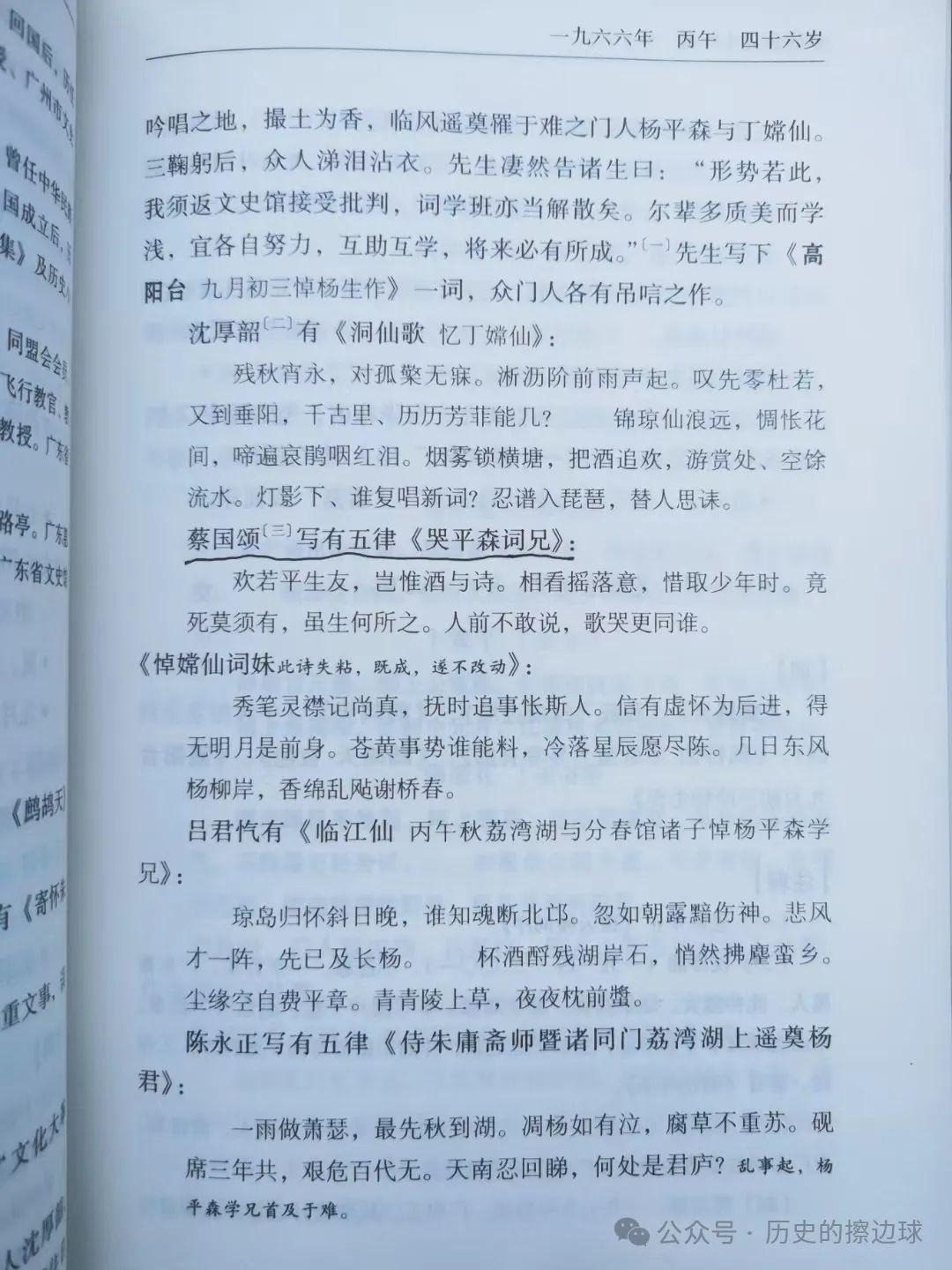

近日读《朱庸斋先生年谱》,屡屡见蔡国颂先生之名。蔡先生出身广州名门,1961年即求学于分春馆门下,诗词书法皆有法度。那时,我还未出生呢。

上世纪九十年代初,经刘斯翰先生推荐,我去《广州日报》代编《艺苑》副刊,得识蔡先生。此时先生久经“改造”,已无半点翩翩佳公子的气度,倒是谦退得略有傭保之色。感觉他半生以来是不得志的。我那时还年轻,曾因一字读音之异,与名诗人朱帆争执,朱公湘人脾性,辞色俱厉;我一时忘了年辈之分,气盛声高,举座失色。先生起而相劝,温言一句,我即悟失诸礼,远大于失一字。自此益敬重先生。

有一次,先生来舍下,见我所藏黄文宽先生“即离两边”匾额,抚纸叹息,说:我在黄文老门下多年,都不曾求其一字,今见字如见人啊!尊师之情,流溢于眼神言语。

又一次,与先生同经中山五路,见麦华三所书门额“北京路服装商店”数字,我脱口而出,“麦华三的字真系俗!”先生默然不应,一会才说:细佬(广州话称小弟),你又有所不知。麦先生解放后的字,要“人民群众喜闻乐见”,才写成这样的;他解放前的小楷,连眼高于顶的黄文老也评说:“真系粒粒珍珠,雅致到极!”我知道,我是妄议前辈了。后来,我更发现,就算在解放后,麦华三先生凡写给香港劳天庇的诗笺,仍然是“粒粒珍珠”的,与日常展览所见大不一样。原来,麦老写字,是实行“一国两制”的,政治之影响笔墨,是如此具体而微。

2004年,蔡先生忽然来羊城晚报社访我,背一大布囊,囊中书颇不轻,原来是一套八卷本的《屈大均全集》,我知道,他曾为编此书出力不少,如今他要专门负重相赠。此时我见他明显消瘦,问其身体情况,但避而不答,便匆匆握别。大概半年后,即传来蔡先生逝世的消息。我方才知道,先生带病赠书,其情义何等深重。

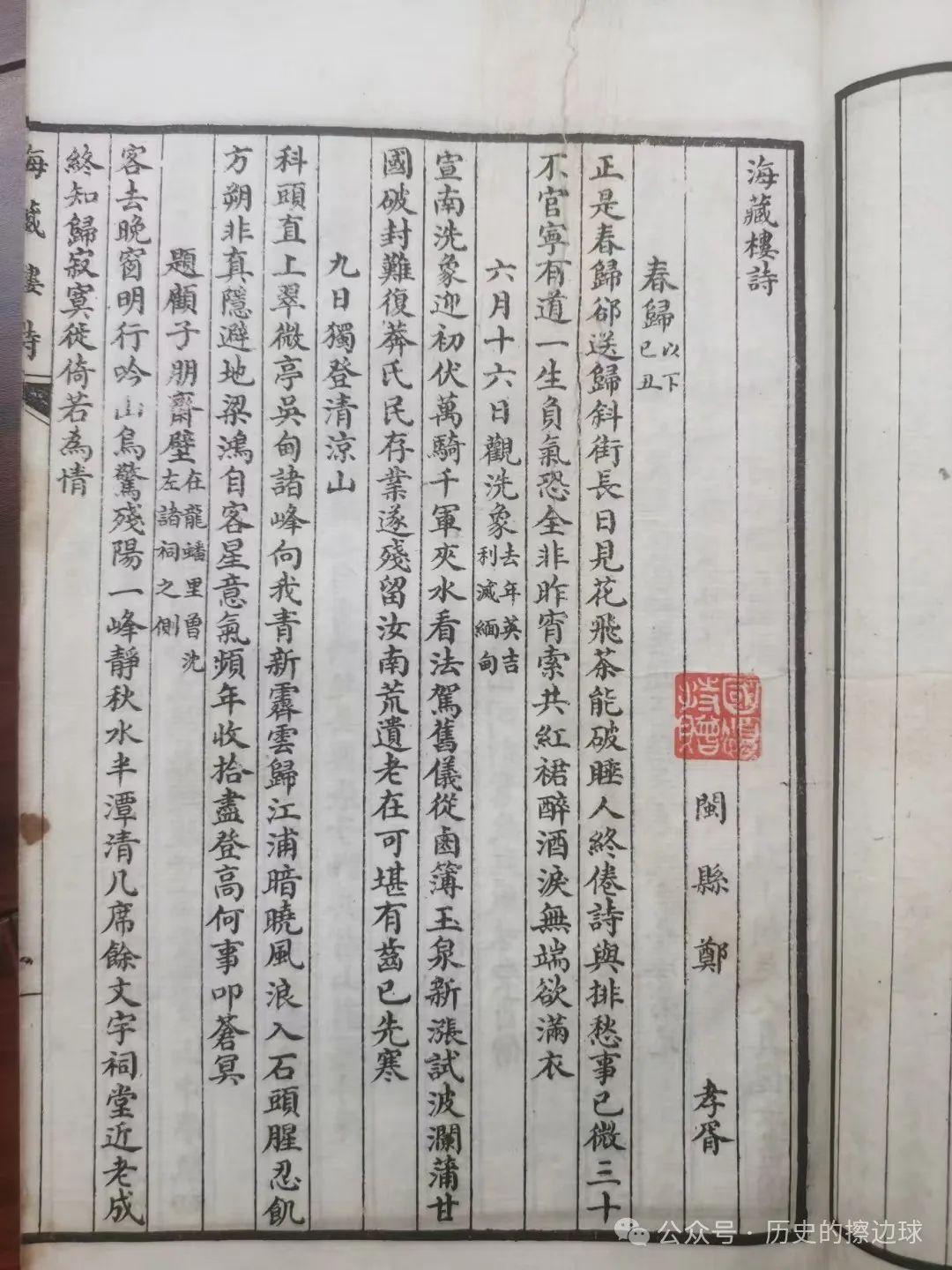

今日读《年谱》,读至傅静庵与朱庸斋书,论及郑孝胥诗,可谓片言得间,一时兴起,于是翻出印于光绪丁未年的《海藏楼诗》,当读过陈衍序后,赫然见到盖有“国颂持赠”红印,才记起是更早时的先生赠书。我一度竟还以为是家传的呢。先生所嘉惠于我的,还有多少已付于忘川呢?

*蔡国颂(1931—2005),号乔斋,广州人。擅诗词。为广东书法家协会会员、广州市文史馆馆员。

责编|王绮彤