我国首个器官芯片国家标准上月出台,记者采访“人体器官芯片之父”

文/图 羊城晚报全媒体记者 王丹阳

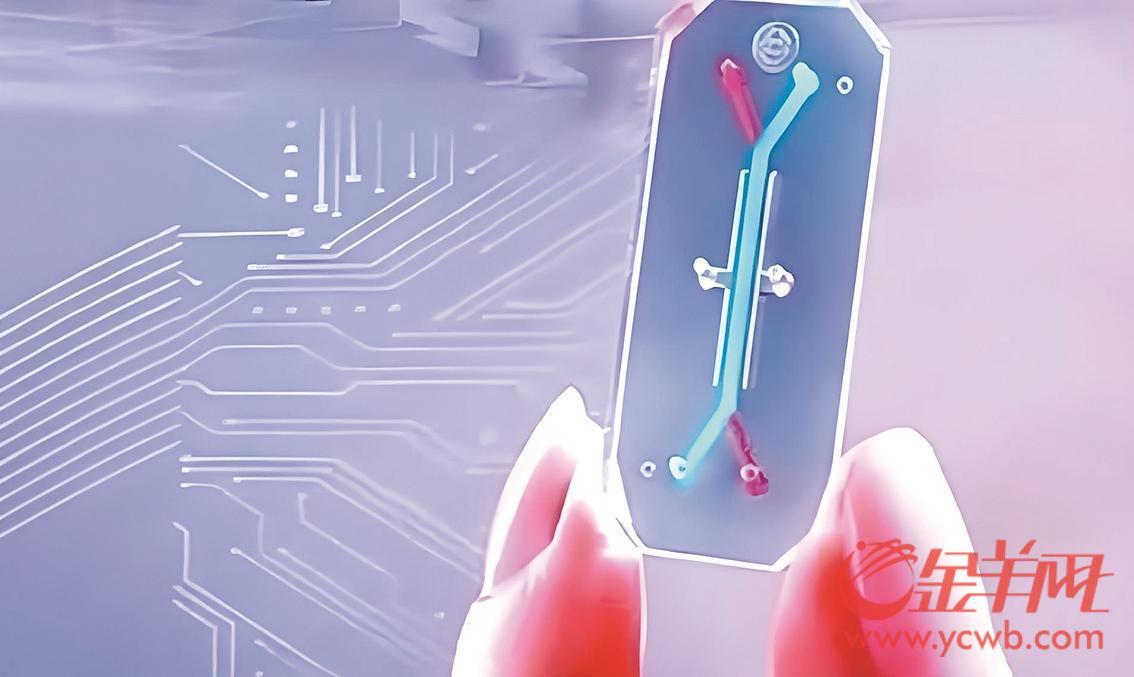

一个U盘大小、透明有弹性的塑料盒,内里一红一蓝两根细电线交织成双Y结构,这般看似玩具的小东西,实际上却是人体器官运行的“数字化孪生”。这正是当下国际生物医学领域技术前沿焦点之一——人体器官芯片。

一个月前,我国首个器官芯片领域的国家标准《皮肤芯片通用技术要求》正式出台。

也是在一个月前,人体器官芯片发明者、哈佛大学生物启发工程怀斯研究所所长唐纳德·英格伯(Donald E. Ingber)来到中国,在一场科学大会现场,向以青少年为主的观众展示了上述长在芯片上的“器官”。

人体器官芯片问世已十余年,2016年就被世界经济论坛评为十大新兴技术之一。它究竟是什么,如何运行?近年来技术有何突破发展?科研转化落地以及在中国市场应用进程如何?就这些问题,羊城晚报记者日前采访了“人体器官芯片之父”英格伯。

器官“替身”试药的颠覆意义

“这个装置是什么?A.可植入动物体内用来测量药物毒性的设备;B.利用人工智能预测药物效果的计算机芯片;C.铺着人类患者活体细胞,可模拟人体器官功能,用于药物开发的装置……”

上月,在成都科学(科幻)馆举行的腾讯科学WE大会现场,满头银发却活力满满的英格伯在演讲中,从口袋掏出一个小小的塑料盒子,引来了全场关注。

他把这个塑料小盒拿到台下,让现场学生观众逐个摸摸看,一个接一个传递观察再说出答案。

“选C的人非常聪明,这就是器官芯片。”英格伯介绍。他和团队于2010年在Science杂志发表了世界上首个成功的人体器官芯片模型——一个模拟肺泡,也就是肺部气囊的器官芯片。通过这个芯片,可实时模拟人类肺部的结构以及工作机制:吸气肺部舒张,血液从吸入的空气中提取身体所需的氧气;呼气肺部挤压,排出二氧化碳。这整个过程都可以在一块小小芯片中完整还原。

英格伯谈道,国际生物医药界面临的一大难题是传统药物开发模式的失效。全球制药公司每年在新药研发上的投入达千亿美元级别,但这些新研药物进入人体临床试验阶段后,逾七成以失败告终,在诸如脑部疾病等领域,失败率甚至高达95%以上。

有没有更好的方法,让研发变得更快、更省钱、更精准?

近15年里,英格伯努力用这个小小的“盒子”实现这一目标。

十多年前,当他首次提出这个想法时,他曾预想有一天能够构建出全系统人体器官芯片——将一种口服药物加入肠道芯片,观察它如何被吸收;接着将其传递到肾脏芯片,研究药物如何被排泄;然后再传递到肝脏芯片,分析药物的代谢过程;甚至可以进一步探讨,这种药物是否会对骨髓产生毒性,对肺部的癌症有何影响……

历经多年攻关,他和团队已研发出肝脏、肠道、肾脏和骨髓等8种不同的器官芯片,通过液体连接的方式实现其功能联通,并可维持一个月的活性。一个更简化的版本——连接3个器官芯片的人体芯片系统应运而生。

作为具有颠覆性意义的前沿技术,人体器官芯片能够如何降低药物研发成本、提高研发效率?

英格伯以肝脏芯片举例道,研究结果显示,在预测药物诱导的肝损伤反应方面,肝脏芯片的准确性比动物实验高出7-8倍;在经济效益上,肝脏芯片每年可为制药行业节省20亿-30亿美元投入,避免在临床试验晚期因发现药物诱导肝损伤而造成的巨大损失。

人体器官芯片之裨益,不仅在于经济上,还在于伦理上。

英格伯表示,一家生物技术公司已在内部使用这些芯片来替代非人灵长类动物实验。此举在扭转高昂成本的同时,也规避了长期存在的伦理争议。这家公司通过实验发现,测试相同数量的药物,过去使用非人灵长类动物实验,需要五年时间和520万美元;而现在使用肝脏芯片,只需18个月时间,成本不到原来的1/10。

4个院士头衔的跨界大牛

作为“学界大牛”的英格伯,个人经历堪称“跨界”。进入哈佛大学前,他在耶鲁大学拿下自己人生的5个学位:学士、工程硕士、哲学硕士、医学博士、生物学博士。而在执教哈佛的40年里,他在科学、工程、医学、艺术领域均获得院士头衔:美国国家医学院院士、美国国家工程院院士、美国国家发明家科学院院士、美国艺术与科学院院士。

同时,英格伯也是企业家和创业者,他迄今创立了8家公司,是科研成果的“转化王者”。其中,由他作为创立者之一、专注于研发器官芯片的公司,曾与美国食品药品监督管理局(FDA)签署合作研究与开发协议,推进和验证其人体仿真系统。这家公司至今已至少筹募2.25亿美元资金。

实际上,人体器官芯片的发明要从哈佛大学历史上曾经最大的一笔个人捐款说起。

2009年,哈佛大学校友、瑞典籍亿万富豪、医疗器械制造商汉斯约格·怀斯向哈佛捐赠了当时最大的一笔个人慈善捐赠——1.25亿美元,轰动一时。这笔捐款只有一个方向:用于哈佛大学生物启发工程怀斯研究所。

此后,2013年、2019年,怀斯又分别向哈佛捐赠了1.25亿、1.31亿美元用于推进怀斯研究所的跨学科研究。

英格伯介绍,怀斯捐赠要求只有一个:直面高风险挑战,追求能带来深远影响的突破。

“展望未来30年,尽管许多人认为我们对自然的理解依旧非常有限,但实际上我们已经揭示了大量关于自然如何从纳米尺度开始建构、调控和制造的奥秘。我们深刻意识到,当下正是一个关键的转折点——我们可以颠覆传统的模式,运用生物学的原理去开创全新的工程创新。”英格伯说,人体器官芯片设计的初衷就是将人类器官的复杂结构简化,从自然中汲取灵感来进行工程设计。

“我们并不是要在实验室里重建一个完整的器官。我更喜欢把这些芯片比作一个器官主要功能单位的活体三维切片或截面。”英格伯一边说,一边通过显微镜展示“塑料小盒”的工作原理。在他看来,自然从来没有把生物学、化学、物理学或艺术划分成各自独立的学科,因此,实现真正的创新、解决重大问题的关键,始终在于突破,要勇于直面那些看似无法企及的挑战。

全球竞逐的市场蓝海

人体器官芯片已成为国际生物医学领域一大技术前沿焦点。在中国,相关产业发展情况怎样?

就在11月初,我国首个器官芯片领域的国家标准《皮肤芯片通用技术要求》正式发布。皮肤芯片是人体器官芯片的一种。该标准主要规定了皮肤芯片的相关术语定义,皮肤芯片的生物性能等技术要求,适用于以微流控芯片为载体的皮肤芯片产品的设计、生产和检测。

而在一年多前,全球首个人体器官芯片医药大模型由华为云推出。据官方资料介绍,该大模型结合器官芯片湿实验,可助力药物研发全流程。团队针对上万个非肺癌药物进行筛选,找到新适应证药物并开始专利申请及研发;针对50岁以上病人来源器官芯片影像组学和基因组学分析,找到全新的结肠癌预后不良的形态学标志物。

再追溯到三年多前,早在2021年1月,我国科技部就将“基于类器官的恶性肿瘤疾病模型”列为“十四五”国家重点研发计划中首批启动的重点专项任务。

作为我国首个器官芯片领域国家标准的制定牵头人之一,东南大学生物科学与医学工程学院院长、数字医学工程全国重点实验室主任顾忠泽此前接受媒体采访时表示,目前国内器官芯片研发进展与美国、欧洲相关团队齐头并进,在部分领域领先于国际水平。人体器官芯片大模型在模型精度、节约药物设计时间、降低研发费用等方面都有了数量级的提升。

放眼国内,布局器官芯片产业链的公司多在粤港澳大湾区和长三角。皮肤芯片、肝芯片、肺芯片、肾芯片以及人体芯片等产品已纷纷涌现。而在全球,目前商业化生产器官芯片的公司已有60多家。

一片蓝海正在打开。来自全球细分行业调研机构的报告显示,预计2024年至2030年,全球器官芯片市场年复合增长率将达31.2%。

人体器官芯片从理念到现实,所指向的,将是医药研发领域既有范式的变革。

英格伯举了一个例子:挑选出50-100名肺癌患者,将他们的癌细胞“种”到肺芯片上,再制作肝芯片、肾芯片等。接着,用这些芯片来做药物测试,找出哪些药物对哪些患者效果最佳,同时对其他器官的毒性最小。然后,再选出这部分患者进行一个小规模的临床试验……“如果这套方法能够成功,就能以前所未有的速度、更低的成本和更高的精准性开发出新药。”英格伯说。他还透露,两年前,美国通过了一项涉及新药研发前临床试验中使用实验动物的“FDA现代化法案2.0”,其中已明确,评估新药申请时,允许使用微生理系统(例如器官芯片)等方式数据替代动物实验数据。

这是否意味着器官芯片将可完全替代动物实验?英格伯对此抱持着科研人常有的审慎与乐观。“要让整个行业转变现有的工作方式还需要很长时间,但至少,这条路已经打开了。”他说。

对话唐纳德·英格伯

器官芯片能用来保护大熊猫吗?

羊城晚报记者:人体器官芯片,产业化落地、市场化应用还需要多久?

唐纳德·英格伯:人体器官芯片已经商业化。早在10年前,我们就创立了公司。在中国,不仅能买到器官芯片和分析芯片的工具,而且器官芯片现在已经在中国生产。

羊城晚报记者:个人可以买器官芯片吗?如果想买一个芯片,是不是需要本人的细胞?

唐纳德·英格伯:可以。芯片本身里面是没有细胞的。比如说要开发新药,可以购买芯片以及相应工具来帮助培养这个细胞。

羊城晚报记者:器官芯片技术如果可以作为保护研究大熊猫的一种新角度和新工具,全球的其他稀有物种是不是也可以应用这样的技术来加以保护?

唐纳德·英格伯:任何类型的动物只要能够采集它的细胞,就都可以运用。比如说猴子,我们现在正在做研究,把“模拟器官”放在芯片上,这样能够很有价值地帮助我们理解健康和疾病,了解不同基因群体或者亚种群的区别,对疾病感染以及生物标记做出诊断。所以我觉得,器官芯片对研究保护各种动物可能都会有好处。

羊城晚报记者:要读取芯片上的数据简不简单?

唐纳德·英格伯:活体实验可以做的,器官芯片也可以做,还可以通过荧光成像技术做实时的成像。从一个窗口看活体细胞组织里的情况,可以先从一个细胞、一类细胞开始,然后再到另外的细胞,就像动物实验一样。通过器官芯片可以采集很多数据,但问题是怎么样处理这些数据。