文/羊城晚报全媒体记者 梁善茵

图/羊城晚报全媒体记者 周巍

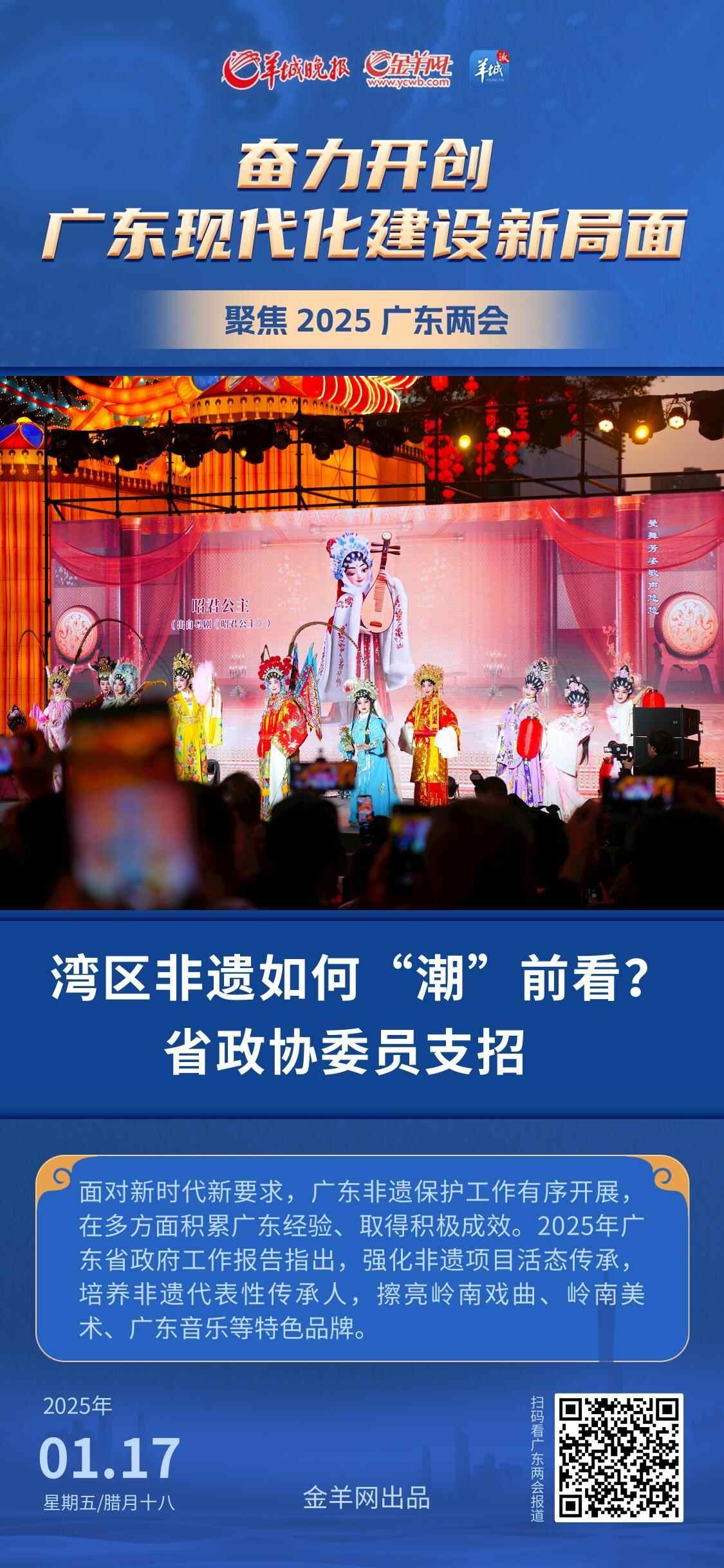

近年来,“咏春热”席卷欧洲,英歌舞频频“出海”。醒狮、粤剧、岭南美术、广东音乐、工夫茶等广东名片也闪亮世界,展示中华传统文化魅力,在海外“圈粉无数”。

面对新时代新要求,广东非遗保护工作有序开展,在多方面积累广东经验、取得积极成效。2025年广东省政府工作报告指出,强化非遗项目活态传承,培养非遗代表性传承人,擦亮岭南戏曲、岭南美术、广东音乐等特色品牌。

如何推动非遗融入现代生活,让非遗“潮”前看?这成为今年省两会上不少委员关注的话题。

为此,羊城晚报采访了广东省政协委员、广东轻工职业技术大学艺术设计学院院长桂元龙,以及广东省政协委员、澳门特区政府青年事务委员会委员黄家伦。

培养“专业+非遗”人才,打造非遗“年轻态”

“见人、见物、见生活,非遗应与当代生活产生链接。现在生活方式在变化,很多年轻人对这种传统项目热情度不高,传承人数量缺失、青黄不接较普遍。”桂元龙表示,传承后劲不足基本上是大多数非遗项目的共性问题。

桂元龙介绍,2021年8月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》,提出将非物质文化遗产内容贯穿国民教育始终,鼓励非物质文化遗产进校园。

在此背景下,广东轻工职业技术大学(以下简称“广轻大”)重视专业技能与非遗课程的交叉融合,由点到面打造非遗“年轻态”。

“学校要求所有学生至少修读一学分的非遗课程,让2万多名在校生认识和接触非遗。同时,艺术设计学院的5000多名学生需要修读一门与非遗相关的专业核心课。”桂元龙表示,不少学生在上课的过程中,自然而然地将非遗的创新要素融入专业所长。

广轻大还与潮州市职业技术学校合作共建“潮州非遗传承创新基地”,通过三年中专、两年大专的“3+2中高衔接”“非遗大师流动工作站”等方式,挖掘培养非遗传承人。

黄家伦也关注到大湾区非遗传承创新人才不足的现状。“部分非遗项目传承发展面临挑战,未能与当代社会生活和市场需求契合。”他建议,加强与澳门高校、国际传媒机构和文化传播专家的合作,培养既懂非遗又具备国际传播能力的专业人才队伍。

桂元龙则建议,以知名大学牵头成立粤港澳高校非遗联盟,搭建高等教育产学研协作平台,建设高校、企业、传承人互动合作机制。开展跨院校的交流与协作,协同传承人开展非遗进校园活动,参与高等院校的美育教学与非遗传播。

整合湾区非遗资源,促进项目应用活化

“澳门非遗涵盖口头传统、表演艺术、节庆活动等多个方面,像南音说唱、凉茶制作技艺、舞狮、鱼行醉龙节等非遗极具特色。”在黄家伦看来,澳门作为中西文化交流的重要窗口和国际旅游城市,为大湾区非遗项目的国际传播提供了良好的展示舞台和交流渠道。

在今年两会上,黄家伦带来了《关于借助澳门平台促进大湾区非遗与世界文化交流的提案》,以推动大湾区非遗“走出去”为切入点提出建议。

他表示,大湾区非遗项目虽丰富,但各城市间缺乏统一规划和协同合作,未形成有国际影响力的文化品牌。如春节这一重大非遗项目,各城市在向国际推广时未能形成合力,各自的特色活动和文化内涵未得到系统整合与全面展示。

他建议成立大湾区非遗国际传播联盟,整合资源,统一策划组织非遗项目的国际展示与推广活动。同时,设立大湾区非遗创新发展基金,鼓励非遗传承人、文化创意企业及科研机构合作,开发更多具有创新性的非遗创意产品和衍生服务。

“非遗文创产品开发充分照顾了年轻人的喜好,有助于激发非遗的市场价值,在流通过程中实现传播。同时,这一行为本身也能让更多社会力量、商业资源加入非遗保护。”桂元龙表示,十五运会的特许经营是一个新机遇,可借助文创进行二次开发,通过对非遗要素的艺术性处理,提升文创的观赏与收藏价值。

2024年,广轻大举办了第二届海上丝绸之路文创作品联展。展览以庆祝中马建交50周年及海丝文化为主题,融入广绣、广彩、潮绣、掐丝珐琅、手拉壶、皮雕等传统工艺,为海丝文化带来新的诠释。

“建议打造更多非遗创新平台,可通过非遗创意大赛、开展知识产权保护与交易等形式,拓展非遗创新发展思路,形成贯通非遗全产业链的保护、传承、创新与传播。”桂元龙说。