3月5日,十四届全国人大三次会议开幕会在北京举行。会上,政府工作报告提出,2024年粮食产量首次跃上1.4万亿斤新台阶、亩产提升10.1斤。

南米北面,三餐四季,柴米油盐,一蔬一饭,一张餐桌既是千家万户的家事,也是乡村振兴的国是。

2024年,习近平总书记在湖南考察时强调,“坚持大农业观、大食物观,积极发展特色农业和农产品加工业,提升农业产业化水平。”

2025年全国两会期间,贵州日报天眼新闻联合安徽日报、福建日报、大众新闻、湖北长江云新闻、新湖南、新甘肃、青海日报、宁夏日报共计9省(自治区、直辖市)媒体共同推出“村里喜事捎北京•我家餐桌上的中国粮”2025年全国两会跨省联动报道。

古人云,治大国如烹小鲜,今日且从小鲜看中国何以“仓廪实,天下安”。

3月,乌江两岸一派生机盎然,春风执绿笔,引得樱桃花蘸着碧波肆意舒展。贵州省毕节市黔西市新仁苗族乡化屋村驻村干部杨国奇站在观景台前,望着游船缓缓划开翡翠江面,不禁赞叹:

“三年前,习近平总书记为我们播下春信,如今已催发三重金浪——”他指向岸边炊烟袅袅的黄粑作坊、山间铃铛作响的黄牛牧场、坡地连片铺展的黄姜田垄,“看,这正是我们化屋村的‘乡村振兴胜景’!”

如今,化屋黄粑不仅在省内各大超市上架销售,还远销外地,年产量达20万斤,实现收入超过240万元;“化屋小黄牛”称为“肉中带筋、脂香浓郁”的区域品牌,串起了周边村寨的养牛致富路;“化屋小黄姜”被研发为姜酵素、姜甜酒、姜酒等衍生产品,从12元/斤的初级农产品到200元/盒的深加工产品。化屋“三黄”产业展示了化屋村在传统产业品牌化、联村共建链条化、生态资源价值化方面的成功探索。

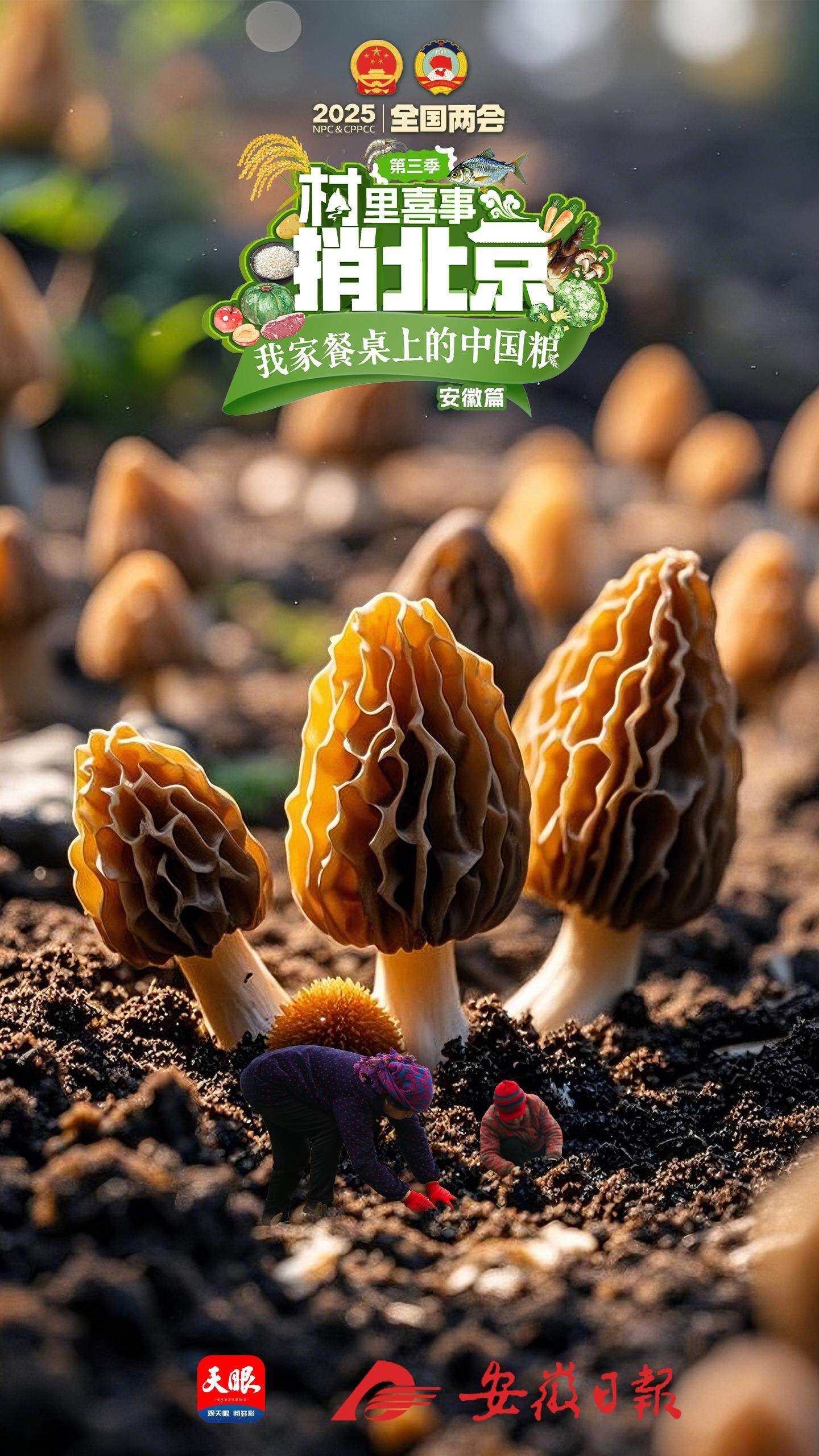

连日来,在安徽省池州市东至县胜利镇联合村的羊肚菌种植基地里,村民们忙得不可开交。只见一朵朵羊肚菌鲜嫩肥厚,乳白色的菌柄支撑着灰褐色的菌盖,大家正手拿小刀,采下羊肚菌并放入篮中。

小小羊肚菌,不仅是餐桌上的山珍美味,更解锁了地方农业特色产业发展的致富密码。

胜利镇“整镇推进”发展羊肚菌产业,通过县级整合、镇级统筹、村级实施、农户参与,推动该镇羊肚菌种植面积达到3000余亩,实现村均集体经济增收超百万元,富民效应持续释放。

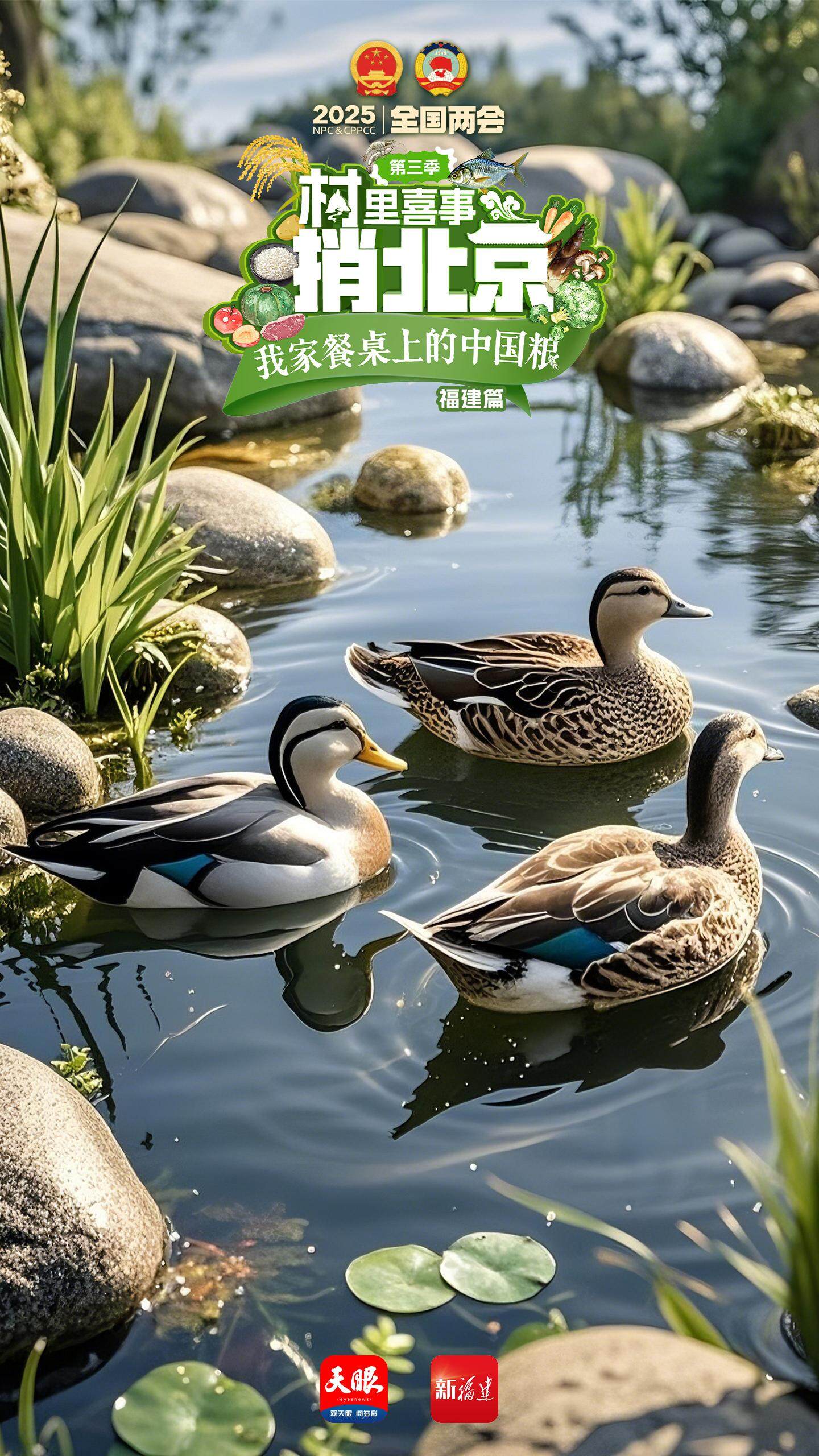

福建沙县制作板鸭的传统最早可追溯到宋朝年间,距今已有1000多年的历史。名相李纲谪居沙县时,将沙县板鸭誉为“禽肉之上品”。

福建省三明市沙县区郑湖乡杜坑村正是沙县板鸭的发源地。如今,以自繁自养的半番鸭或者江西鸭为原料,当地人把传统工艺注入烹饪中,靠着一只鸭“孵”出一条产业链。

杜坑村近百户常住居民中,有三分之一居民制作板鸭出售。曾经,板鸭只是属于郑湖乡人舌尖上的“乡愁”;现在,板鸭成了这里乡村振兴的“法宝”。每年有近10万只板鸭从杜坑村“飞”往全国各地餐桌,年产值可达700多万元。

当下,正值冬小麦春管的关键时期。2月25日一早,在山东省菏泽市郓城县双桥镇双桥村,郓城县鑫福农业综合开发有限公司负责人赵鑫正通过手机APP规划着无人机植保航线。不一会儿,满载着化肥的植保无人机腾空而起,沿着提前规划好的航线在田间抛洒化肥。

种植大户王玉国站在田埂上望着一架架无人机在自家田里作业,满是感慨。“过去靠人工施肥,600亩地至少忙活一周,如今几架无人机半天就能搞定,不仅效率翻倍,成本还降了不少。”

科技让“会种地”变成了“慧种地”。无人机正成为农民的“新农具”,让“藏粮于技”真正落地。

初春时节,湖北省咸宁市嘉鱼县潘家湾镇四邑村内忙碌不已,最后一波大白菜得在天气转暖前收获。

这里是嘉鱼十里蔬菜长廊所在地,由甘蓝、大白菜、南瓜、冬瓜组成的“两瓜两菜”成了当地蔬菜的主要产品,也让嘉鱼有了“中国甘蓝之乡”的美誉。

为了把蔬菜种植这个富民产业进一步做好,让更多群众增收致富,嘉鱼县正加速建设总面积1531亩的新街镇农产品产业园,积极发展蔬菜精深加工,促进产业全链条高质量发展。

茶油,又被称为“软黄金”,营养价值高、价格也高。来到湖南省衡阳市衡南县,如果村民请你喝茶油,不要惊讶,那是当地最高的待客之道。作为中国最大的油茶产区,湖南全省多地盛产油茶,其中衡南县油茶产业年产值超40亿元。

2021年,在外打拼的衡南县云集街道普贤村村民唐华秋返乡创业,种了100亩油茶。他带领村民们改变以往“零、散、乱”的小家小户种植模式,推动油茶规模化种植。

同时,又与国家龙头企业合作,通过“企业+村级集体经济组织+农户”模式,统一种苗、管理、加工销售、品牌运营等,与村民共同做大油茶产业规模。

“我们不但吃上了‘油茶菜’,还住上了‘油茶房’,开上了‘油茶车’。”

凭借一碗麻辣烫,甘肃省天水市这座历史悠久、文化深厚的城市随之闻名全国。麻辣烫的火爆出圈,不仅撬动了一城文旅,激活了城市发展的动能,还让与之相关的蔬菜产业也尝到了“甜头”。

随着“天水麻辣烫”所需蔬菜量的骤然增多,农场的用工需求也持续增加,甘肃省天水市清水县永清镇杜沟村的清水县兄弟兴旺种植家庭农场负责人张红兵抓住了机会,不仅为自己带来了可观的收入,也带动了当地村民的就业和增收。周边村民通过参与蔬菜的种植、采摘、装配等环节,有效实现家门口就业。

小小蔬菜,落地生金,不仅成了群众增收致富的“好帮手”,更是在乡村振兴的发展道路上种出了新希望。

“德吉”,藏语中意为幸福,闹尖措一家就生活在这个名为德吉的地方。

今年49岁的闹尖措一家在2017年以前过着半农半牧的生活,当时所住的地方处于浅脑山地区,不仅交通闭塞,生存条件也非常不好。为切实解决“一方水土养不活一方人”的问题,在当地政府的安排下,闹尖措一家搬入了德吉村的新家。

作为移民新村,德吉村借助优越的地理位置,走出了一条农旅融合的新发展道路。如今,闹尖措用自己种的麦子自己榨的油,炸出一个个原生态滋味浓郁的油炸馍馍招待客人。

村里跟闹尖措一样从事农家乐行业的人家还很多,为了让游客吃好玩好,他们主动精进厨艺,用原生态美食留住每一个向往这里的人。

在宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市邵岗镇连湖农场种植户马鑫的温棚内,阳光透过卷帘洒进温棚,照在西红柿上,颜色从浅粉到正红,格外诱人。

此时,马鑫正和连湖社区居委会主任曹世慧在垄间穿梭,忙碌地拍摄新一期“连湖好物分享”的短视频。

这几天,马鑫温棚里的头茬西红柿刚一上市,短短几天内1000公斤西红柿被抢购一空,收入达到1.2万元。

“以前,我只能等着游客上门采摘,或者靠商贩卖个好价钱。现在,靠网络短视频我们的西红柿不仅‘不愁卖’,还‘卖得好’。”马鑫说,如此一来不仅拓宽了销售渠道,还让连湖西红柿的名声传得更远,吸引全国各地的消费者网络下单“一键到达”。

村里喜事捎北京

我们餐桌上的中国粮愈发丰富

人民的日子也是愈发舒心

从一张餐桌看大国“粮”方

我们有信心、有底气

端好“中国饭碗”

千方百计推动

农业增效益、农村增活力、农民增收入

为推进中国式现代化提供基础支撑

联合出品

贵州日报报刊社·天眼新闻客户端

安徽日报报业集团(安徽日报社) ·安徽日报客户端

福建日报社·新福建客户端

山东大众报业集团·大众新闻客户端

湖北广播电视台·长江云新闻客户端

湖南日报社·新湖南客户端

甘肃新媒体集团·新甘肃客户端

青海日报社·青海观察客户端

宁夏日报报业集团·宁夏日报客户端

(以上排名不分先后)

(海报及部分视频素材由AI生成)

统筹 王璐瑶 田旻佳

文字 田旻佳 周文君 周雅萌 周梓颜

视频 王华 余宛璐 贺琰竹

设计 齐青杨 陈豪

编辑 徐微微

二审 杨韬

三审 闵捷