2025花地文学榜分享特辑①

11月25日-29日,“2025花地文学榜·新大众文艺周”年度致敬分享会在广州举办。

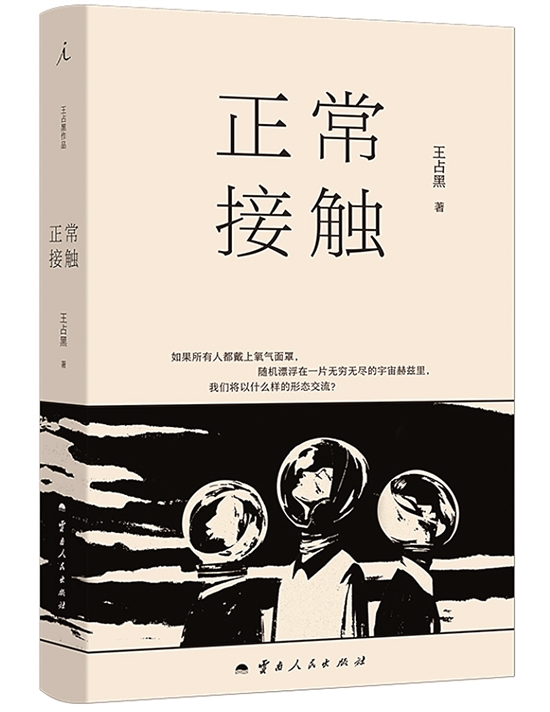

王占黑《正常接触》(云南人民出版社2024年9月)获评年度新锐文学。在此特发表文学榜致敬辞,以及作家感言、专访——

【致敬辞】

王占黑的小说集《正常接触》聚焦寻常人生,真实质感与温润光亮交织,于日常的深邃处显影;以方言入文,自带市井肌理与生活温度,叙述克制却直抵人心。

她以90后作家的敏锐与勇气,扎根最鲜活的现实土壤,以冷峻视角捕捉日常琐碎中的生命韧性,以细腻笔触刻画非常时期的非常状态,在小人物悲欢里照见时代命题,让平凡故事绽放出震撼人心的力量,由此成为当下华语文学极具辨识度的新一代作家代表。

【感 言】

在虚构中再一次共渡

王占黑

严格来说,我写小说不过十来年的时间,就修行而言,十年是不值一提的,就像金庸小说里的小菜鸟、小徒弟,刚刚习得一些三脚猫功夫。现在我快三十五岁了,能在这里获得一个年度新锐文学得主的肯定,我觉得这正适合自己,是一种鼓励,又不会让我太得意。

从尝试写作起,我就对城市的公共生活充满兴趣,或者说,我关心人如何在家之外的地方开拓领土,关心血缘之外的人际关系之间如何连结。一直写到现在,越觉得这只是个开始。

《正常接触》对我来说很特别,也很艰难。感谢每一位读过的人,我们共渡过一段真实的历史,又在虚构中再一次共渡。对我来说,这只是个开始,未来还有很长的路要走。上坡,下坡,回头路,都有可能,但我还会继续这样写下去。

【访谈】

1、“写作就是随心而动”

羊城晚报:我们先从你早期的写作经历聊起吧,最开始为什么会想到把作品发在豆瓣上?

王占黑:大概十年前,我最早期的写作是写完发在豆瓣上免费给别人看,写了东西就想分享给友邻,后来被越来越多陌生网友看到并关注。

羊城晚报:在走向写作的道路上有什么重要节点?

王占黑:大多数人的生活经历都不会像戏剧里那样,会有一个个能反复铭记、咀嚼的时间节点。我隔一两个月发一篇,不知不觉就发现看的人越来越多了。等我回头看的时候,才发现写作这件事已经自然而然地发生了。

能在花地文学榜获得年度新锐文学得主的肯定,我很高兴。这是一种鼓励,又不会让我太得意。“新锐”这个词对我很有纪念意义。还记得在写作上得过的第一个奖,那是在高中的最后一个夏天,我参加写作比赛,恰巧也是获得了和“新锐”相关的奖项。

当时写的什么我早就不记得了,也没有勇气翻开来重看。只记得那是关于我家附近的一条河,它叫月河,月亮的“月”。某种意义上,那也算是我写作的起点。

羊城晚报:对你来说写作意味着什么?

王占黑:我最开始就是会有一种冲动,会觉得想要写点东西的欲望,比现实生活中其他事情都重要。虽然写作过程本身很痛苦,但它能带来的快乐是其他事情无法比拟的。这种冲动并不常有,我是在二十几岁的某一年才抓住了它,并一直做下来。

其实不用把写作想得多崇高或者有负担,每个人最开始尝试写作的时候,都是写作的“小学生”。小学生写作文可以很真诚、很有创造力,这是很美好的事情。不用考虑自己写得好不好,想写生活里的事、关心的人和事,那就去做。我最开始写的那些东西,其实都在我的记忆和生活中盘踞很久了,到了某一时刻它们自然而然就会流淌出来。对我来说,写作就是随心而动。

羊城晚报:就读大学的中文专业对你的写作有什么影响?

王占黑:当时中文系老师有个很经典的说法,“中文系不是学写作的”。我上大学之后就没再写小说了,本科四年都没怎么写,直到读研究生时,不知不觉重新开始写作。

对我个人而言,写作这件事不是按物理时间线来判断延续性的。中间好几年没写,但重新提笔的时候,我发现和高中时想做的事情一下子连接在一起。包括后来写的“街道英雄”系列,和高中时想表达的东西是相通的。所以时间对我的写作状态来说,并不会形成阻碍,当写作的冲动和欲望涌现时,一切都会召之即来。

2、最关心“没有血缘关系的人际关系”

羊城晚报:从你的作品序列来看,原本落在老社区里上一代人身上的目光转移到了大城市里的年轻人,为什么会有这种转变?

王占黑:我个人觉得这不是转变。从尝试写作起,我就对城市的公共生活充满兴趣,我关心人如何在家之外的地方开拓领土,关心血缘之外的人际关系如何连结。在大城市住在那些老旧房子里的,其实就包括刚进城漂泊打拼的年轻人,他们和我以前写的当地老年人,生活在同一个物理空间里,只是有时间上的错位——老人搬走或去世后,房子租给了年轻人。

对我来说,写作的核心没有变,都是老破城区里的人们,只是“摄像头转向了不同的人”:一楼二楼可能住着老年人,三四五楼可能就住着合租的外卖员、美发师、火锅店员工。他们生活在同一个场域里,写作上并没有断裂。

羊城晚报:你会用什么关键词来定位自己的写作?

王占黑:其实一直以来,我最关心的都是“没有血缘关系的人际关系”。不管是以前笔下老社区里,邻里之间那种带着烟火气的熟稔联结;还是如今大都市里,陌生人之间萍水相逢的交集。这些非血缘的羁绊,让我觉得更有书写的欲望。

相比之下,我反而不太会把目光过多放在家庭内部关系上。倒不是说家庭关系不重要,只是我更在意“公共”这个维度下人与人的互动。

对我个人而言,“公共” 是个分量很重的词,包括大家日常穿梭的街巷、共享的社区广场等公共空间;也包括一代人共同经历过的、沉淀在生活里的公共记忆,还有在这些空间和记忆里慢慢生长出来的、不依赖血缘的人与人之间的关系。这些都是我一直想在写作里去触碰、去讲述的东西。

如果再找一个关键词,那大概就是“城市”吧。我写的这些关系、这些故事,几乎都扎根在城市的土壤里。不管是老城区里发生的小事,还是都市高楼间隙里藏着的人生片段,城市本身就像一个大舞台,承载着这些非血缘的联结,也成了这些故事最自然的底色。

羊城晚报:《正常接触》收录的六个短篇小说都建构在特别的时代背景下,你是有意识地记录还是出于一种写作惯性或规划?

王占黑:更多是出于写作惯性。那段时期大家都生活在不确定性里,写作对我来说就是个窗口。通过这个窗口,我可以试图理解世界正在发生什么,自己在这段时间里是什么角色,后来慢慢成了自我疗愈的方式。现在我不太敢重看当时写的东西,可能要过很久才会有勇气回头。未来我会跳脱出当时的情绪和状态,用更加抽离的视角去书写。

羊城晚报:《正常接触》里的对话都没有冒号、引号,这是特意设计的吗?

王占黑:这是为了贴合现在的生活状态。现在大家面对面说话的时间很少了,更多是打字、发语音、视频通话。隔着屏幕的对话,和面对面不一样,加冒号、引号反而别扭。我觉得这是这个时代的叙事特征,不用刻意加标点,反而更真实。

羊城晚报:在《正常接触》中,上海、广州、深圳这些城市都出现过,为什么会选择这些城市作为写作的背景?

王占黑:广州一直是我很喜欢的地方,尤其适合冬天过来,在大街小巷走来走去,心情会变得轻松,很安心,甚至会忘记自己其实是这个城市的陌生人。我想,这也是由于这里一贯所散发出的平和、包容的气质,又上档次,又接地气,广泛地接纳各式各样的人,这很厉害。

我在上海住了15年,以前写工人新村时,别人说我“专门写上海”,但我觉得全国很多地方的工人新村都这样,不专属于上海。

现在不写工人新村了,反而觉得是“真的”在写上海,写除了梧桐区、陆家嘴之外的普通角落,写那些不被看见的人。上海变化很快,住久了会有两种感受:有时觉得自由,一个女性在大城市里没太多牵绊,会感觉很自由;有时又觉得极度的孤独、困惑,这很真实。

3、时不时让自己离手机远一点

羊城晚报:阅读和经历,哪个对你的写作作用更大?

王占黑:我会选择多走多看。不一样的人了解世界的方式不同,有的人能从书、电影、音乐里找到世界,但对我来说,认识和寻找世界的方法就是进入真实的世界,这更重要。

羊城晚报:日常的写作状态是怎样的,有什么特别的习惯?

王占黑:我不是“每天必须写”的类型,也试过做高能量自律女生,但根本坚持不下来。唯一的“好习惯”可能就是不熬夜—— 对有些创作者来说,这个习惯会扼杀他们的灵感,但我不行,必须规律作息。

羊城晚报:有没有考虑做一个专业的作家?对自己的写作道路有怎样的规划?

王占黑:我比较恐惧把写作当成糊口的方式,我和它的关系会变质。我看到过很多例子,当你需要以此为生时会变得很累,还要被迫做很多事情,这不是我目前想要的,所以未来我可能还会继续保持现在这种“马马虎虎”的状态吧。

写作就像水流动一样,顺其自然,一切都是自然而然生发出来的。我并不会给自己设太多的目标或限制,更多时候还是随心而动。

羊城晚报:作为作家,最重要的素质或能力是什么?

王占黑:我最想分享的就是,一定要写自己想写的东西,千万不要先去想市场需要什么、读者想看什么。我曾碰到过东北的作者,觉得厉害的东北作家都把题材写完了,自己还能写什么呢。

其实不是别人写过了你就不能写,也不是别人写得好就不能进入这个领域。只要写自己想写的,大胆去写就行。另外,很多人想好了要写什么,想得很具体,但就是不下笔,越拖越不敢写。写作是一场漫长的练习,所以如果想写了,就不要犹豫,先下笔写起来。

羊城晚报:现在年轻人越来越少进行纸质阅读,更多埋头于手机,您怎么看待这种状态?您自己的阅读状态是怎样的?

王占黑:我很理解,我自己也一直在跟手机做斗争,时不时要制造一些障碍,让自己离手机远一点。这不是年轻人的错,他们出生成长在足以让人眼花缭乱的网络时代,纸质阅读这种比较古老、需要“吃苦”的方式,很难成为第一选择。

或许我们该认清一点:可能逐渐淡出日常的,从来不是“阅读”本身,而只是“纸质阅读”这一种具体的形式载体。阅读本就不该被局限在单一形式里,它的核心从来是对外界信息的吸收、对自我认知的补充,是用不同方式为生命注入养分、让它变得更充实。

在当下的环境里,除了翻开纸质书,我们其实有更多途径去实现这种“充实”。这些途径的本质和阅读并无二致,都是在与更广阔的世界产生联结。所以,我想不必因为纸质阅读的式微,就去归咎于谁、责怪谁。毕竟,重要的从来不是“用什么读”,而是我们始终保持着“想要吸收、想要成长”的意愿。

我自己是Kindle爱好者,一直读电子书。电子书很方便,家里也放不下那么多纸质书。

羊城晚报:在文学边缘化的时代,你持续写作的动力是什么?

王占黑:写作是一件纯粹、古老、原始的劳动,即便大家都不看书了,我想写的时候还是会去写,不会考虑别的。写作过程其实很纯粹,在最早最早的时候,没有出版方、读者、市场这些复杂的东西,就是书写者和文本之间的关系。

不过我真的很佩服现在还喜欢写作的年轻人,在那么多诱惑面前,选择了写作这种看起来有点老掉牙的事情,他们太了不起了。如果我生在互联网和电子设备普及的年代,可能也不会是现在的我,所以特别佩服他们。

【2025花地文学榜 · 新大众文艺周】

2013年羊城晚报正式创设花地文学榜,一年一度对中国当代文坛创作进行梳理和总结,也为广大读者提供最具含金量的“全民阅读”年度书单。

2025花地文学榜由羊城晚报报业集团(羊城晚报社)、广州市荔湾区人民政府联合主办,焕新升级为“新大众文艺周”,系列文化活动于11月25日至29日在荔湾举行,与广大市民和文友一起,共享冬日里的文学盛宴。

文字访谈 | 记者 何文涛

视频文案 | 记者 何文涛

图、视频拍摄 | 记者 邓鼎园 宋金峪 李论

视频剪辑、包装 | 记者 麦宇恒

总策划|任天阳

总统筹|林海利

总执行|胡泉 陈桥生

统筹 | 邓琼 吴小攀 董柳

执行统筹 | 朱绍杰 宋金峪