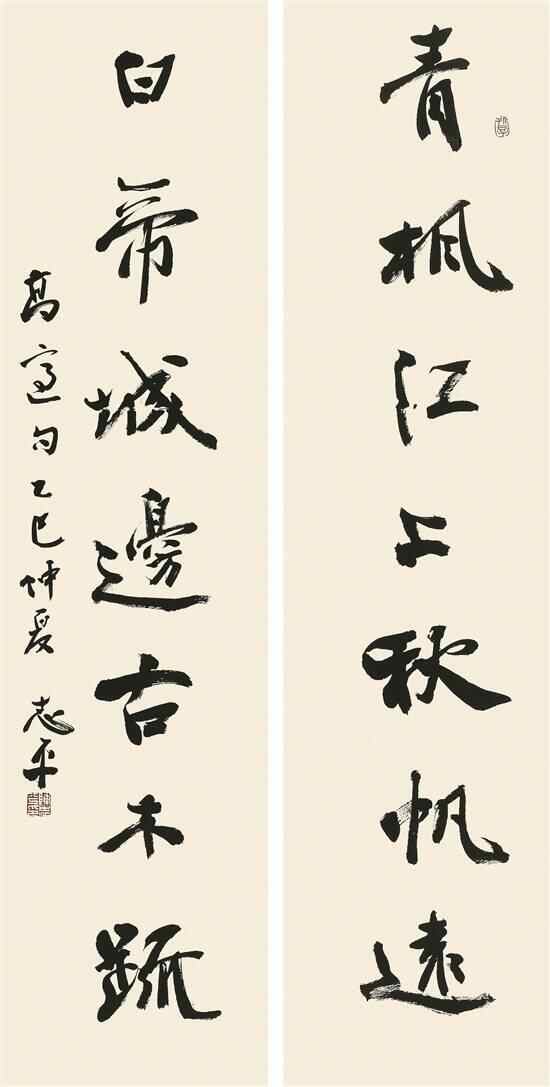

□陈志平

“实用”和“审美”一直被认为是毛笔书法的两大功能,然而对何为“实用”何为“审美”的理解却存在巨大误区。毛笔作为传抄工具的实用功能早已退出历史舞台,但它“怡情悦性”的一面却在长久发挥作用。同为“怡情悦性”,在当代被称作“审美”,在古代却被认为是“玩物丧志”,分歧关键在于对何为“用”存在不同解读。陈献章《认真子诗集序》云:“夫诗小用之则小,大用之则大。可以动天地,可以感鬼神,可以和上下,可以格鸟兽,四时行焉,百物生焉。皇王帝霸之褒贬,雪月风花之品题,一而已矣。小技云乎哉?”(《陈献章集》卷一)书法亦如此。在当代人工智能背景之下,书法所具的“寓学”和“调性”的“大用”将会重新焕发,重温岭南先贤陈白沙先生有关论述,可让我们获得新的启示。

一

作为儒者,陈献章强调“道”比“艺”更重要。对于那些耽于笔札的朋友,他表示担心:“惜其所急者笔札间细事,某且引之于道。”(《陈献章集》卷二《与张廷实主事》)不过,在实际事行中,陈献章认为“道”与“艺”并不对立,而是统一于人“性”。陈献章诗云:“调性古所闻,熙熙兼穆穆。耻独不耻独,茅锋万茎秃。”(《陈献章集》卷四《观自作茅笔书》)湛若水《白沙子古诗教解》卷下对此的解释是:

此先生作草书以寓学也。如明道作字时甚敬,即此是学之意。……又言“氤氲若初沐”者,乃古人调性之学,所以有熙熙而光明,穆穆而和敬者。(《陈献章集》附录)

湛若水的疏解可概括出两个关键词,即“寓学”和“调性”,这也是陈献章论书的主要观点。所谓“寓学”,“如明道作字时甚敬,即此是学之意”;关于“调性”,本于邵雍:“平生无苦吟,书翰不求深。行笔因调性,成诗为写心。”(《击壤集》卷十七《无苦吟》)其核心思想是要求自然的书写,这与“以书为乐”的思想异曲同工。陈献章也主张“以书为乐”:“东园集茅本,西岭烧松烟。疾书澄心胸,散满天地间。聊以悦俄顷,焉知身后年。”(《陈献章集》卷四《漫题》)。陈献章认为:“自然之乐,乃真乐也”(《陈献章集》卷二《与湛民泽》)。简单地说,性上所发之乐才是真乐,所谓“氤氲间”“初沐时”皆就性上而言,其基本特征是自然,在勿忘勿助之间,所谓“行如云在天,止如水在渊”。湛若水对此曾作精当发挥:

及乎晚年,造诣自然,曰“熙熙穆穆”,故其诗曰“氤氲觉初沐”。夫书而至于初沐氤氲,熙熙穆穆焉,则超圣入神,而手笔皆丧矣。此与勿忘勿助之间同一天机,但要人入神会矣。因书以归周氏,使知因书入道,以得夫自然之学焉,不徒玩耳目于翰墨之间而玩物丧志也。(《湛甘泉先生文集》二十一《跋周氏家藏先师石翁初年墨迹后》)

“调性”和“寓学”,前者“因书入道”,后者“道寓于书”,是相联系的一个问题的两个方面,至于所寓之“道”和“寓”的方式,关键即在“自然”二字,换句话说,陈献章对于书法的论述是他整个自然哲学的一个重要组成部分。

二

陈献章是一个“心学”家,他对书法的论述也有“心学”内涵。与其主张书法“调性”相类似的是,陈献章也指出了书法的另外两个功能。他说:“以正吾心,以陶吾情,以调吾性,予所以游于艺也。”如果说“调性”是陈献章对书法哲学本质的概括,那“陶情”和“正心”则是对书法审美特征和社会功用的肯定。

心、性、情是宋明理学的重要概念范畴,大要而言,“心”统“性”“情”,性静而情动,性未发而情已发。陈献章说自己的书法:

予书每于动上求静,放而不放,留而不留,予之所以妙乎动也。得志弗惊,厄而不忧,此吾所以保乎静也。法而不囿,肆而不流,拙而愈巧,刚而能柔。形立而势奔焉,意足而奇溢焉。以正吾心,以陶吾情,以调吾性,吾所以游于艺也。(《陈献章集》卷一《书法》)

所谓“动上求静”即摄情归性。《白沙子古诗教解》卷上《赠陈秉常》:“性者,心之生理,何尝不正?有不正者,情也。邪思之,情之流也;故思无邪,所以节情之流而正其性也。”陈献章对于“情”采取较宽容态度,但并未超越其时代,他对于情的论述不可能走得更远,这与明代中后期风起云涌的“主情”美学思潮还不能同日而语。陈的意义在于,于程朱理学一统天下时代,通过借古开今方式,为“情”的抬头放出一线光明,也为明代书法思想从理学桎梏下解放出来起到了导夫先路的作用。

陈献章并未对书法的审美特征有更多阐述,他更感兴趣的是书法所负载的社会道德功能。他将书法的各种风格变化与人的性情联系,最后归结为如何“正心”的问题。

他要求学者向内用功,通过“安静以待终”(《陈献章集》卷四《病中写怀寄李九渊》)的修养方式,归全功于自我,得源泉之涓涓,在虚静境界中把握万物存在,解其天弢而恢复本性。陈献章认为,性乃天生,是自然之性,只不过因人欲遮蔽才导致“坏其性”结果。

因此,摒除习气是实现“以正吾心”的基本条件和内在要求,他用一句诗概括:“习气移性情,正坐闻道晚。”(《陈献章集》卷四《示李孔修近诗》)陈献章之所以强调“静坐”致功,根源于对两种“为学”方式的区分:“夫学有由积累而至者,有不由积累而至者;有可以言传者,有不可以言传者。”(《陈献章集》卷二《复张东白内翰》)

就书法修为而言,这些论述同样适用。自宋代以来,书法讲究“书卷气”,这成为文人共识,读书万卷更是书家自觉追求。陈献章主张静坐,反对读书穷理。认为应该“以我观书”,反对“以书博我”。《陈献章集》卷一《道学传序》:“学者苟不但求之书而求诸吾心,察于动静有无之机,致养其在我者,而勿以闻见乱之。去耳目支离之用,全虚圆不测之神,一开卷尽得之矣。非得之书也,得自我者也。盖以我而观书,随处得益;以书博我,则释卷而茫然。”他认为读书须与明心结合,二者有渐次之分。主张先本乎明心,而后“体认物理,稽诸圣训”,这样才能做到“各有头绪来历,如水之有源委也”(《陈献章集》卷二《复赵提学佥宪》)。究其宗旨,乃在于“夫学贵乎自得也,自得之然后博之以典籍”(明·徐纮《明名臣琬琰续录》卷二十二《翰林检讨白沙陈先生行状》)。即主张顿悟后渐修,而且是积累之功在后。这种看法在台阁体横行的“优孟”时代确实振聋发聩。

三

陈献章采取“静坐”的为学方式,目的是要恢复人被遮蔽已久的自然之性,但此自然之性不是动物性,而是被提升的人性,充满儒家道德内涵,占验标准是儒者“性情”和“气象”。陈献章《与罗一峰》:“学者先须理会气象,气象好时,百事自当。”(《陈献章集》卷二)儒者的“气象”和“性情”需要符合的要求是“变急为缓,变激烈为和平”,这也成了陈献章对文艺的要求:“欲学古人诗,先理会古人性情是如何。有此性情,方有此声口。只看程明道、邵康节诗,真天生温厚和乐,一种好性情也。(《陈献章集》卷一《批答张廷实诗笺》)。

陈献章虽没有以此来明确要求书法,但从对书法“放而不放,留而不留”“得志弗惊,厄而不忧”“法而不囿,肆而不流,拙而愈巧,刚而能柔”的描述中可窥见其所倡导的中正平和审美祈尚。

陈献章没有也不可能面面俱到论述书法,他对书法的一些理解需从其哲学思想中寻绎,其学生湛若水的传释是重要媒介。湛若水《重刻白沙先生全集序》在阐释其师“自然”这一概念内涵时说:“盖其自然之文言,生于自然之心胸;自然之心胸,生于自然之学术;自然之学术,在于勿忘勿助之间。如日月之照,如云之行,如水之流,如天葩之发;红者自红,白者自白,形者自形,色者自色;孰安排是?孰作为是?是谓自然。”(《陈献章集》附录) “自然”无疑可看作是陈献章对书法境界的最终要求,而陈献章的书法创作也因实践了这一原则得到后人充分肯定。

四

陈献章主张“自然”的书写,将书法作为“调性”“陶情”“正心”的手段,这是对人性的回归和对书法“大用”的肯定。他特别重视“生机”“源泉”“真乐”,这一切都归于“自得”。在“自得”前提下,主张“以我观书”“致养在我”“因书入道”,强调书法“寓学”和“调性”的特质,从而将书法导向与人的“心性”与“天道”相结合的道路。

回头看当前书法创作,最大问题就是“无我”,具体表现为“三无”,“无真心”“无真情”“无真性”,流行的“展览体”本质上是一种浅层次书写,被人工智能所取代是迟早的事。其次是“有欲”,即学习书法的功利性太强,学术者心中横亘着“把字写好”的欲望,降低了因书入道的可能。

人工智能的勃兴首先会冲击“低度”的美术,同时也会淘汰“浅层”的文学。从积极一面看,在一定程度上能阻挡书法美术化步伐;但从消极一面看,会加剧书法与文学的割裂。然不管怎样,书法“调性”功能会愈发彰显,而原本“把字写好”的目的论,必将转变为“好好写字”的“寓学”过程。

书法在中国文化中享有极高地位,其地位之所以高,决不在能够“发挥文者”,也不在是“无形之相”,而是能直指人心,体现人性深度和人之为人的生命温度,以此区别于二进制“算法”。中国文化的目标是天人合一,但在人工智能时代,需要人机分离,因“机器”并不具备“天道”属性。与人性深度结合的毛笔书写,在这一关系人类未来命运的“大决战”中,定会发挥更加有效和积极的作用。

(作者是广东省书法家协会副主席、华南师范大学书法研究院院长)