【名家与南粤】

“没有四舅邓尔雅,便没有容庚。”著名古文字学家、中山大学中文系教授容庚生前屡屡如此感慨。

容庚是名动天下的学者,他这句话并非完全自谦,其舅邓尔雅是近代著名篆刻家、书法家、文字学家,亦是岭南文化进程中的重要一员。

2024年适逢邓尔雅诞辰140周年,逝世70周年。“一脉尽风流——纪念邓尔雅诞辰140周年特展”正在他家乡东莞莞城美术馆展出,观者如潮。

特展通过邓尔雅的书画、篆刻作品及相关文献,既呈现了他独特的深厚学养与艺术面貌,也展现了邓尔雅一脉及东莞的容、邓两大文化家族近代以来的文风家风传承赓续。

8岁执刀刻石,13岁临摹古印,15岁教书育人……邓尔雅幼承家学,诗文、篆刻、书画兼擅,尤以篆刻、小篆最著。他还精研文字学、印学,著有《邓斋印雅》《印媵》《印学源流及广东印人》以及数十万字的《文字源流》等,治学之严谨、授业之热忱,接连滋养了容庚、容肇祖等一代岭南学问大家。

邓尔雅曾说:“吾国不患无研究之人,而患无研究之毅力,不患无研究之方法,而患无研究之常知。”他毕生精研国学、坚毅笃行,守护中华文脉,正是岭南学人的杰出代表,百年之后仍激励着学林后辈不断攀登文化的高峰。

1、书香传家,治学有道

进入“一脉尽风流——纪念邓尔雅诞辰140周年特展”展厅,一幅邓尔雅亲笔画作《忆旧图》立刻吸引了观者的目光。画中细腻地描绘了庭院、树木、石山等岭南特色景致,是画家对童年时光的深情追忆,更寄托了他对故土东莞的深厚情感。

邓尔雅的原籍在广东省东莞市的莞城,始祖自江西迁锦田(现属香港新界),后分为五大房,散布在岭南两广的东莞、高州、梧州等地。明代万历进士、十四世邓云霄(1566-1631)从东莞竹园迁入邑城南街,此后邓云霄后裔在此繁衍,聚族而居。

邓尔雅之父邓蓉镜(1834-1902),字莲裳,清同治甲子举人、辛未翰林,加二品衔花翎,后担任江西督粮道,晚年曾任著名岭南学府广雅书院山长。

1884年1月27日,邓尔雅出生在北京,初名邓溥,字尔雅,以字行。生于北京,4岁随父往江西,随后南归广州,在父亲担任广雅书院的山长时,邓尔雅侍读左右。

他在回忆这段岁月时写道:“老屋治经灯可味,湖舫学钓雨如丝。先君爱我书声好,多少亲恩辄未知。”我们仿佛听到了邓尔雅挑灯苦读、书声琅琅的场景。

邓尔雅自小以石材代替玩具,8岁开始篆刻生涯,有“早年金石号神童”之誉。他小时入读私塾,旁听兄长上课,学《文字蒙求》《说文部首》,已略知六书体例,打下扎实的小学根基。

他在广雅书院侍读时,曾问学于黄岂乡,后师从何藻翔,他们都是清代名儒陈澧的再传弟子。可以说,邓尔雅间接继承了陈澧“由经学而小学,由史学而金石,由金石而至书法、篆刻”的思想,其学术及艺术成就自有渊源。

邓氏一门都与篆刻结下不解之缘。邓尔雅长子邓橘,幼时聪颖嗜学,随侍父亲笔砚之余,亦操刀习印,并随父亲参加印学社团活动。邓橘虽然早夭,但在邓氏后人中成就最大。此外,邓尔雅次子祖永、三男祖润、三女邓复、五女邓悦,皆能治印。

展览现场展出了多幅邓尔雅写给子孙的对联,其中就包括赠予外孙黄大德的篆书七言联“立身须作奇男子,善处方名大丈夫”。

黄大德告诉记者,外祖父赠联时自己只有一岁,这幅对联挂在他家中书房门口。直到不惑之年,他才晓悟其中深意,外公是强调的是:做人要有独特的品格和立志高远,不随波逐流,坚持独立思考,要有勇于追求卓越的胆识,还要善于应对复杂局面。

2、印从书出,独辟蹊径

“近世以小篆名家者,罕与其匹!”这是古文字学家、书法家马国权对邓尔雅的评价。邓尔雅的诗、书、画、印皆负盛名,但艺术成就中最著名的莫过于篆刻,其印名远播南北,遐迩海外。

早在1911年,西泠印社出版的《广印人传》便收入邓尔雅的名字。曾任西泠印社社长的沙孟海在《沙村印话》中说:“南国锲家(篆刻家)以东莞邓尔雅、鹤山易大厂最为老师。”

岭南印学源远流长,明代时期,岭南随着本地文化艺术渐趋繁荣,篆刻艺术风气也日渐兴盛。直至清末民初,在金石学、训诂学蓬勃发展之势的影响下,黄牧甫南来,奠定了岭南篆刻正式形成学术流派的基础。

黄牧甫(1849-1908)是晚清著名书画篆刻家,中年后到广州发展,长居十数年,受清代嘉庆、道光以来的岭南朴学,以及自黎简、谢景卿再到陈澧的印学传统影响,最终形成“光洁挺拔,尚先天法”的印风,成为近代岭南印坛上的标志性人物之一。

邓尔雅醉心于黄牧甫的印学,生平见其所刻印章光洁劲挺、姿媚绝俗,故私淑之。但他并未局限于对广雅旧学、岭南朴学的追随,还创新提出“布白几何入三昧,冲刀旁舞敌千兵”的印学理论,成为岭南篆刻史上的先驱者,继承和发展了黄牧甫的艺术,对印坛有承上启下之功。

20世纪新文字材料、新考古成果不断出现,邓尔雅广涉古玺、砖瓦、铜镜、碑版、陶瓷、青铜、甲骨等铭文,乃至造像、象形图案,甚至西夏文、高丽文、罗马文等文字,将之有机融合,形成独特的风格。

此次莞城特展中展出的、邓尔雅为朋友俞亮写的五言篆书联“俞见尧舜典,谅在伊吕间”,因为篆书中没有“亮”字,邓尔雅用“谅”来代替,而“俞”字用的是金文写法。其书法与篆刻气息相通,字体变化多端,结构独特,奇趣横生,韵味悠长。

“邓尔雅的篆刻、书法实践深植于文字学体系,其创作核心在于对许慎《说文解字》篆文建构方法的创造性转化。”广州金石收藏家黄耀忠认为,世人将邓尔雅的书法篆刻说成“艺术成就”其实不甚准确,应以“文化成就”来定义他的书法篆刻。

3、“小学”大家,无一字无来处

邓尔雅曾有论印之诗:“大巧浑若拙,小学必先通。”

小学,指的是研究文字学、训诂学和音韵学方面的学问;小学不小,是中华文明传承的根基性学科。自近代以来,小学的学科独立性逐渐凸显,成为连接考古学、历史学与语言文字学的纽带,在揭示中华文明源流方面具有不可替代性。

“邓尔雅的成功之道,首先在于渊博的文字学功底,此乃书法与篆刻之基础。”文史学者、邓尔雅外孙黄大德说。邓尔雅在少年时代就对中国文字的源流、变迁、形体、结构、声切、音韵有着锲而不舍的研究。从六朝碑文、殷墟龟甲、刀币鼎彝、砖瓦残剑、六体四书,乃至古今印谱,皆狂搜饱读,因而被称为“小学”大家。

1926年,清末报人黄冷观在香港创办中华中学,邓尔雅受聘担任教师,教授书法、文字学课程。这两门课原本枯燥,但邓尔雅教学深入浅出,学生听得兴趣盎然。

“记得邓尔雅先生讲文字声韵,说到每一地方方言的不同发音,他认为广东土音还保留了隋唐正音:广东话有无的‘无’,方音略如‘髦’,是由古代汉语‘毋’‘罔’‘亡’‘无’等字的一音之转。”美术评论家黄苗子当时师从邓尔雅,后来他在《先生之风》中回忆道:

先生喜欢说点笑话,爱谈文艺典故,恨不得把一脑门子学问都掏出来给人;先生嗜抽卷烟,口袋里装满卷烟纸,但并非仅为抽烟所用。每每在读书、看报甚至与友人聊天时发现有关资料,他都会马上拿出烟纸认真记录,然后分门别类加以整理,为日后所用。

在特展展厅,记者还留意到邓尔雅毕生心血草就的《文字源流》手稿,这部40余万字的文字学专著最充分地展现了他对古文字细致入微的研究。

展厅中更令人瞩目的是《心经别字》,三幅《心经》并列,《心经别字》的稿本并陈于下,《心经》两侧抽出《心经别字》数个字的不同写法,如一个“无”字,竟多达26个写法。这一陈展,既简单、清晰、明了,又饶有趣味。

展柜中还有一通邓尔雅写给友人的信札,信札中以考证文字源流的方式,解释了自己为何常用“邓尔疋”中“疋”字的演变——“音雅,正也。故与正字相近,又足也,故与足字相近。又音疏,疏字胥字从此偏旁。”

有趣的是,他还有数方印章是以广州方言“耳瓦”入印,其中一方的边款题为:“吾粤方言,尔雅与耳瓦同音,尔雅刻此,有瓦釜雷鸣感焉。”

“外公的手稿每每都会解释每个字的来历,也阐明自己的发现和见解。”黄大德说,邓尔雅生前的出版物与发表文章不多,加之中年起长居香港,毕生所撰文字学方面的手稿,绝大部分都分藏于香港各大文博机构或散藏于民间,导致今人对他的关注多集中在书法、篆刻艺术成就上,而对其学术成就并未引人重视。

“外公6岁就接触《文字蒙求》,到去世前还在不断修改自己的《文字源流》稿。从《文字蒙求》到《文字源流》,整整经历了60个年头。”黄大德说,“60年,路漫漫,但他凭着民族自信、文化自信,一步一个脚印艰难地走着,穷毕生的心血,还有那份惊人的毅力,写就了这部大书。”

4、尔雅遗风,薪火永续

生于清末风云激荡之际,邓尔雅堪称时代的“逆行者”。当西学浪潮席卷九州,传统金石词章备受质疑之时,他以存续国粹为己任,矢志守护中华文脉。“邓尔雅仿佛注定是一个时代的叛逆者,来到人间的使命就是复兴国粹、存学救世、发扬国光。”黄大德这样解读先人风骨。

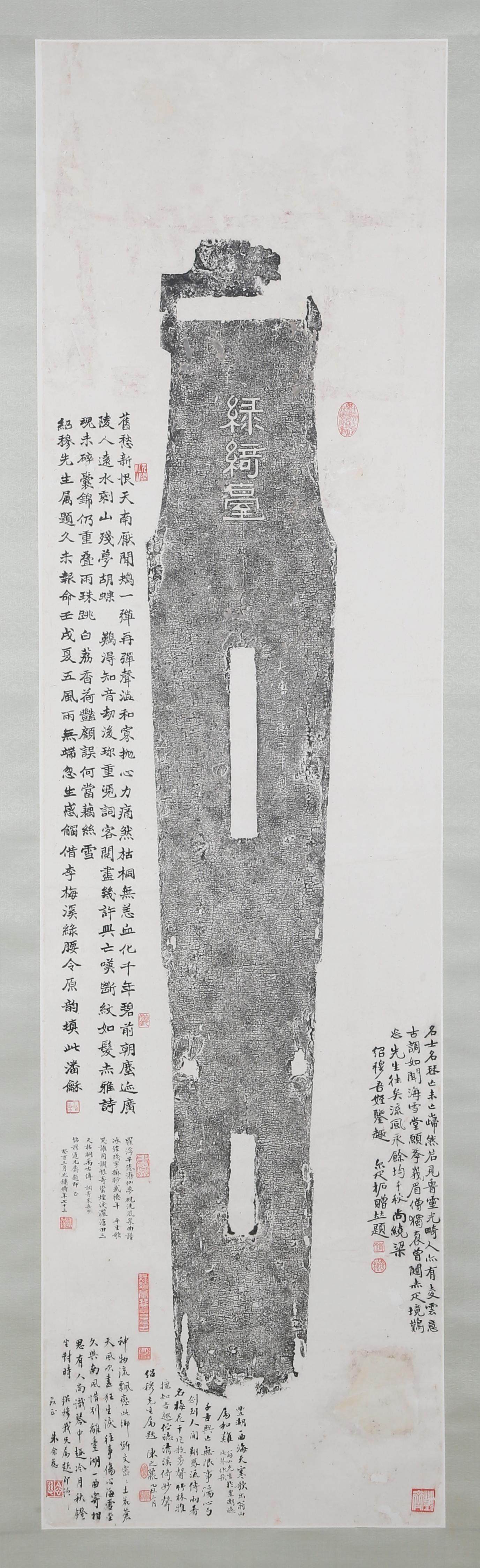

1914年,邓尔雅从东莞可园张家购得唐代古琴“绿绮台”,这床古琴曾为明末岭南抗清英雄邝露所有,“出入必与俱”。明朝灭亡清兵入粤后,广州沦陷,邝露抱琴而死。黄大德介绍:“邓尔雅花重金购此古琴,看重的是附于琴上的民族气节,直到他中年在香港筑园而居,还以‘绿绮’为居所命名。”

20世纪初,邓尔雅先后加入了邓实、黄节发起的“国学保存会”,柳亚子组织的“南社”,与黄宾虹、蔡哲夫共组“贞社”,和潘致中组“广东国画研究会”。而从邓尔雅发表的《小学教科书私议》《学生文字之游戏》两文中可知,他在教学中已懂得文字为国粹,必须“从娃娃抓起”的道理。

“容母三迁”是容庚研究者耳熟能详的故事。容母邓琼宴为使子女成才,曾数次迁居。

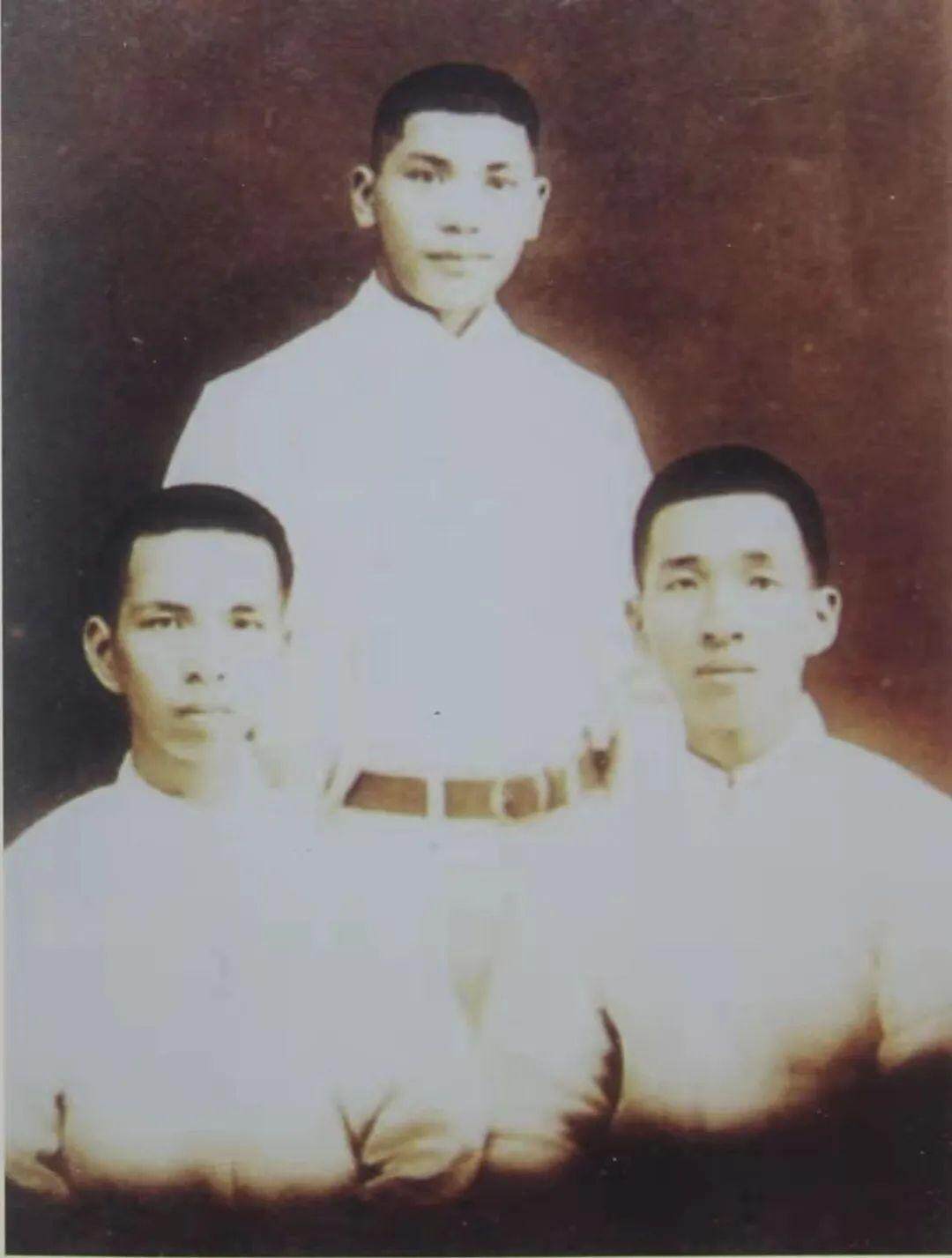

容肇祖在《我的家世和幼年》记述了迁居的过程:1909年全家迁居广州,为了是让子女能读起弟弟邓尔雅任教的广州启明高等小学;1911年迁居榨粉街容氏家塾,这一年容庚考入高等师范附中,容肇新读教忠师范学校,容肇祖入读教忠师范附小;1912年辛亥革命后搬回东莞容家祖屋,1913年容肇祖考入东莞中学,容庚、容肇新也插读东莞中学,为方便子女上学,又迁居东莞中学附近。

容庚、容肇祖和容肇新三兄弟自小跟从舅舅学习篆刻、书法、古诗文。在他的指导下,容庚专攻金石,容肇新学治印,容肇祖学古文,为日后的学术研究打下了坚实的根基。

正因得到邓尔雅的国学启蒙,才使容庚对金石学产生浓厚的兴趣,直至日后创作出学术巨作《金文编》,所以他屡屡感慨:“没有四舅尔雅,便没有容庚。”

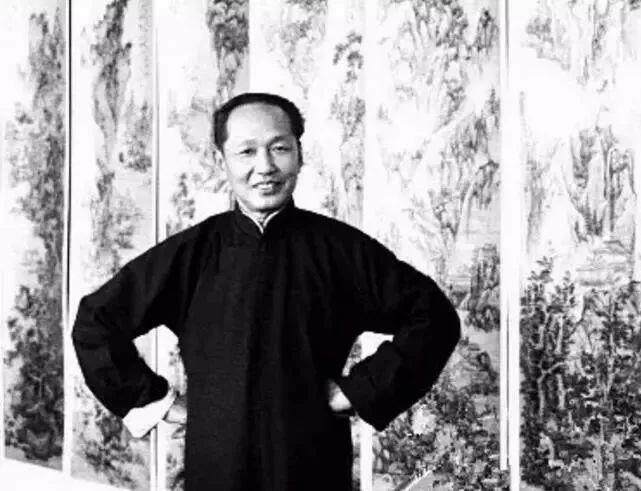

在这个文化家族中,邓尔雅的女婿、黄大德的父亲黄般若无疑也是重要一员。黄般若是岭南画坛的代表性人物,上世纪20年代,他作为“广东国画研究会”的核心成员,参与了与方人定的艺术论争,名动一时,影响深远。

邓尔雅曾为黄般若刻了数十方“万千”字号的印章,“万千”是黄般若的字号,两翁婿研文论艺,最为默契。

尽管邓尔雅更专注金石,而黄般若专注于绘画,但两者皆重“诗书画印”一体,黄般若的后期创作转向文人画风,与邓尔雅的金石气韵形成呼应。1926年,黄般若与潘达微、邓尔雅组建国画研究会香港分会,共同推动省港两地艺术交流,成为香港艺术生态的重要奠基者。

邓氏、容氏家族堪称在岭南文化史上占据重要地位,他们的后人在多个领域都取得卓越成就,如岭南画派名家容祖椿,著名土壤学家、农业教育家、近代广东高等农业教育拓荒者邓植仪,学兼哲学、历史、古文献与民俗学的著名学者容肇祖等。

无论是文学、艺术、教育,还是政治、社会事务,容、邓后人都以卓越的才华和深厚的人文修为,为国家和民族做出了不可磨灭的贡献。

东莞市委党史研究室主任李炳球指出,邓尔雅是岭南书画篆刻界承上启下的人物,通过他的学术渊源和艺术传承,能折射出莞城乃至东莞深厚的文化底蕴和内涵。“邓尔雅是容庚的伯乐,他们都是从东莞走出的集大成式文化人物。没有邓尔雅,东莞的历史文化会逊色很多。”

1954年,邓尔雅卒于香港,享年70岁。亲友知交暨文艺界人士在香港殡仪馆举行追悼会,各方致送挽联诗词甚多。70年后的今天,东莞中学高三教学楼旁,邓蓉镜、邓尔雅曾居之地仍书香氤氲。这是两栋青砖墙体、硬山顶,人字山墙的房屋,学子们穿院而过,开间里摆有学校书法社团所用的宣纸、墨砚。

据东莞市莞城文化服务中心负责人介绍,邓蓉镜、邓尔雅故居曾因年久失修多有破损,2013年,东莞中学筹集资金300万元,对故居进行保护性修葺。

2014年,故居被东莞市委市政府公布为东莞市文物保护单位;2019年,此处被广东省人民政府公布为广东省文物保护单位。为利用好邓氏故居,莞城近年来积极筹划邓尔雅的相关展览,发挥其展示名人风采、弘扬岭南文化的作用。

“所幸东莞对邓氏一族的文化传承尤为重视,祖辈留下的书画藏品等文化财富得以陆续面向公众展出,让更多人知道他的故事。”黄大德说。

——访谈——

“保持清醒、保存国粹”的一生

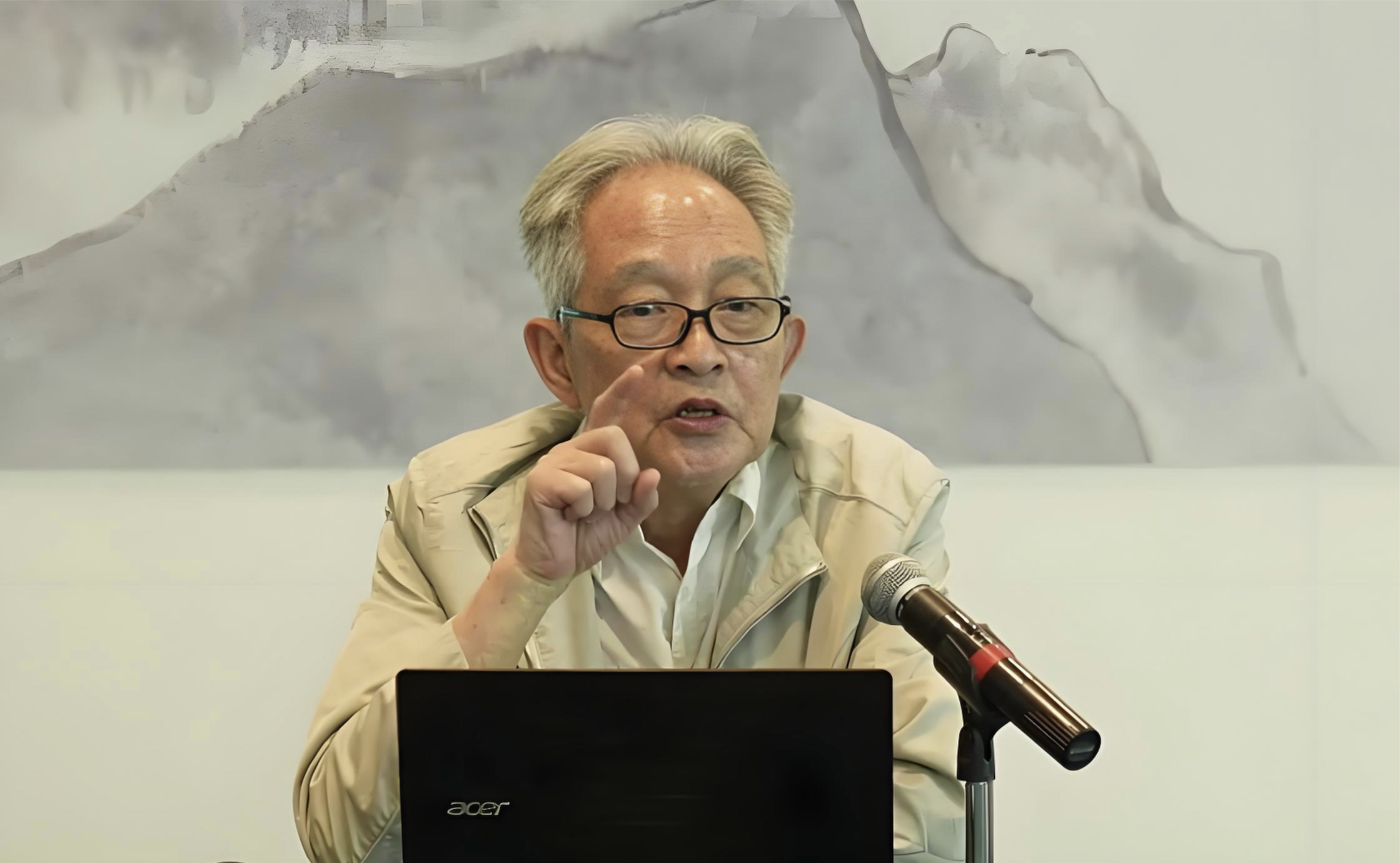

黄大德(文史学者、邓尔雅外孙)

羊城晚报:能否分享您与外祖父邓尔雅的往事?

黄大德:我只见过外公邓尔雅一面。那是20世纪50年代初的事了,妈妈带着我和妹妹去香港探亲,顺便到跑马地奕荫街去看望他。那时我只有八九岁,印象早已一片模糊。唯一记得的,就是他很矮、很瘦,穿着长衫,手拿拐杖,嘴巴不停地翕动,此后一年他便去世了。

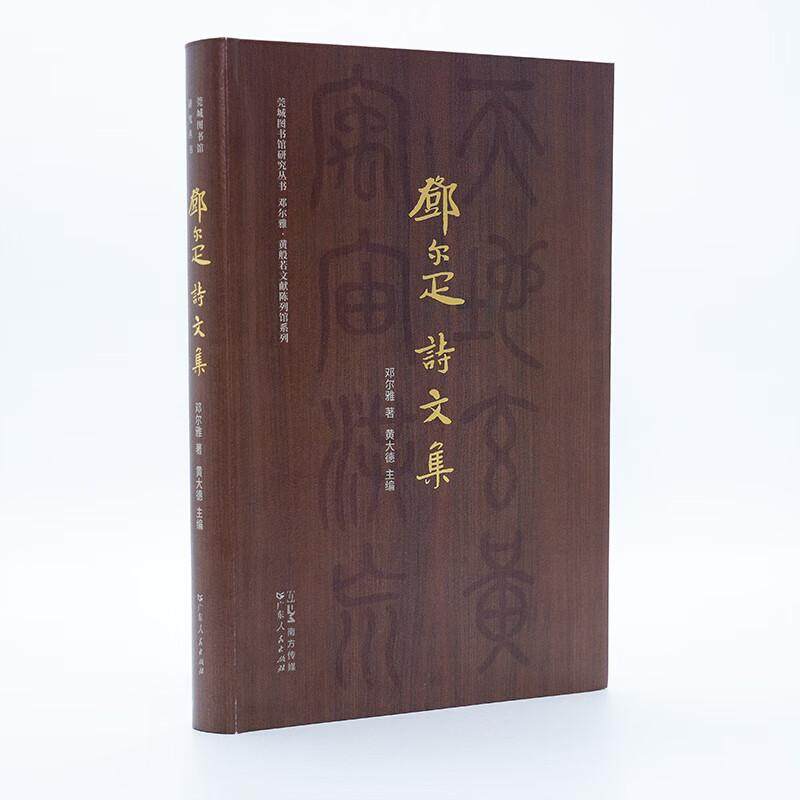

我从上世纪80年代开始搜集外公的资料,刚开始对他的了解不多,直到近些年来编撰他的年谱、出版《邓尔雅诗文集》,才慢慢了解他的人生轨迹,走进他的内心世界。

羊城晚报:您主编的这本《邓尔雅诗文集》,更直接地反映了先生的所思所想。

黄大德:外公在研究文字之外,只能靠写稿、写字、刻印来谋生,诗文发表量也不小。早在30多年前,我便开始在省港两地搜集外公的文字作品,但进行得十分困难。

其一,笔名的确认是令人头痛的问题。俗话说,文人多别号。据外公发表时所用笔名很快可以确认的有“尔雅”“万岁”“溥”“八表”,根据文章前后可相印证的笔名有“凤凰”,尽管很多文章的内容、文风等都极为相似,但笔名无法确认,故不敢贸然收入。

其二,上世纪一二十年代穗港两地的报刊本来甚多,但至今能保留下来的却很少,绝大多数都已荡然无存。最令人唏嘘的是抗战胜利后的《春秋报》,外公在该报上发表了不少文章,其中还开了“邓斋印可”专栏,可惜的是在今天香港大学的藏报中均已不存,广东省立中山图书馆只存若干。

30多年过去,在这本《邓尔雅诗文集》中,只搜得诗词480余首,文350余篇,约30万字,也只好暂时画一句号。所搜集到的诗文涉及领域甚广,文学艺术、风土人情、奇闻异谈、社会时政、天文地理、中外古今,几乎无所不包。它们篇幅虽短,但皆有人、有物、有识、有情、有趣、有味。

本诗文集只收录曾在报刊上发表过的作品。至于未发表的手稿,还有多达三四万页,就暂未收录了。

羊城晚报:在您看来,邓尔雅的书法与篆刻两者间的关系如何?

黄大德:外祖父的书法与篆刻艺术,孰为一,孰为二?很难这么分。但他晚年的学生梁洁华告诉我一个故事,她跟邓尔雅学书法的第三天,邓尔雅就让她去学篆刻。梁洁华说:“老师对我说,要写好字,就必须学篆刻。”

可见,邓尔雅是把篆刻视为书法之基础的。但无论是篆刻还是书法,都离不开文字学的基础。

羊城晚报:重新挖掘邓老的生平事迹、传世之作,对我们今天有哪些启发?

黄大德:如今一些学者的心态比较浮躁,难以沉住气坐冷板凳。邓尔雅虽生于名门望族,但一生贫病交加,能够在清末西学东渐的潮流中保持清醒,保存国粹、发扬国光,提升民族自信与文化自信。这一点是值得后人学习和传承的。

——延伸——

邓尔雅的“朋友圈”

邓尔雅交游广泛,他的一生中与众多文化名人、艺术家和学者建立了深厚的友谊与合作关系。

“纪念邓尔雅诞辰140周年特展”中最后一部分是“邓尔雅的朋友圈”的展示,其中包括350余位与邓尔雅关系较为密切,在中国近现代美术史、文学史、政治史上留有痕迹的名人——罗振玉、王国维、蔡元培、张大千、黄宾虹、胡适、柳亚子……这个“朋友圈”是邓尔雅学术成就的传承与发展的最好见证。

邓尔雅将岭南印学的艺术理念和创作手法注入香江文化土壤,成为粤港两地篆刻艺术的重要纽带。他晚年寓居香港,与多位香港文化名人保持着密切联系。如1940年与文化学者叶恭绰、历史学家简又文合作,在香港举办“广东文物展览会”,这种以乡缘为纽带的文化共同体,在抗战时期成为保存岭南文化火种的重要阵地之一。

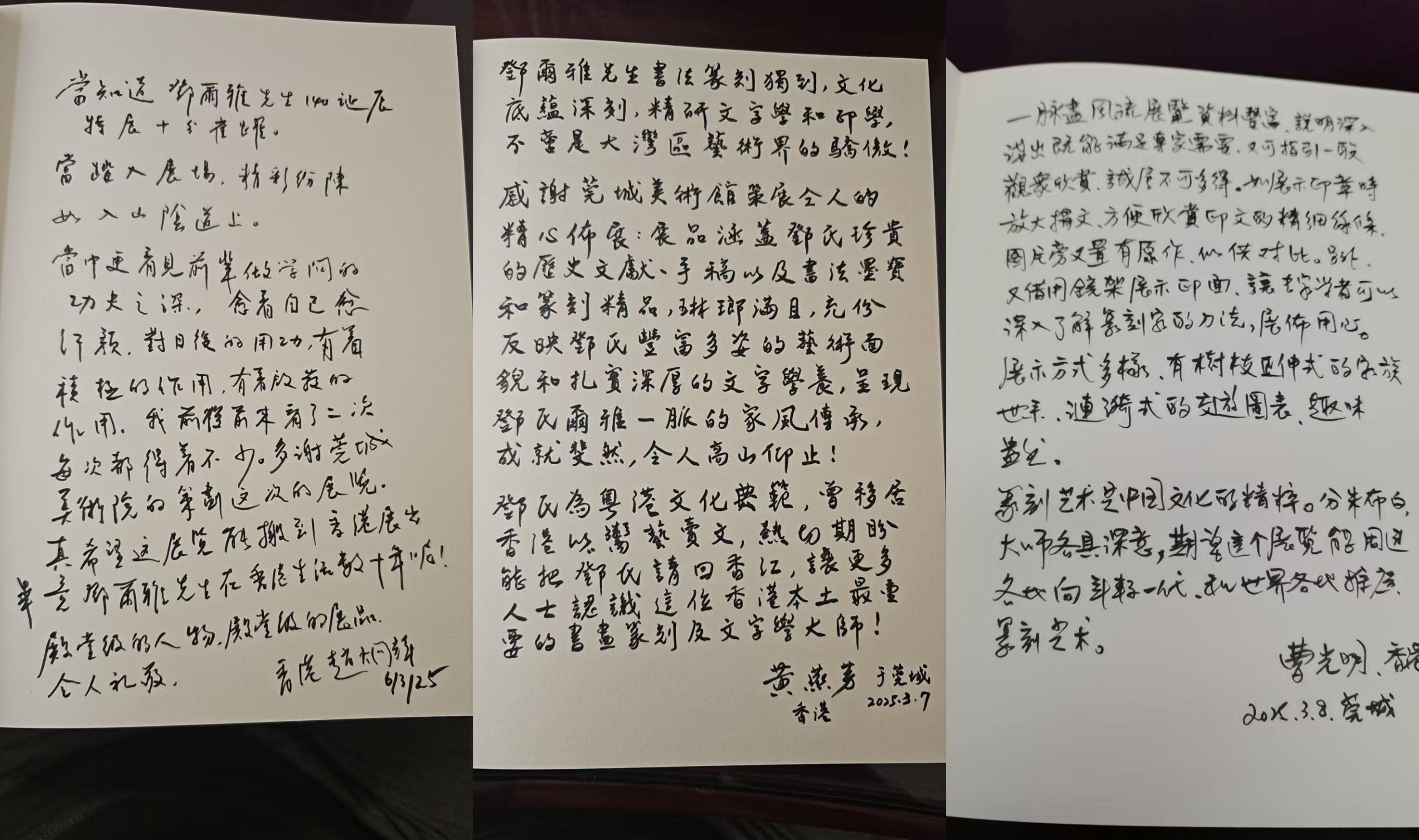

香港的印人与文博人士纷纷组团前往东莞观展,有的一看再看。他们纷纷留言:邓尔雅是殿堂级的人物,是粤港文化的典范。希望把邓尔雅“请”回香港,让更多人认识香港本土最重要的艺术家。

邓尔雅用毕生艺术实践印证:莞港文化本就是同根同源的并蒂莲。在同心同向共建人文湾区的背景下,这种基于人文血脉的文化认同,正转化为推动岭南文化创新的深层动力。

文 | 记者 梁善茵 朱绍杰 通讯员 任海虹

图 | 莞城美术馆提供(除署名外)

视频 | 记者 梁善茵 朱绍杰 实习生 许静