羊城晚报记者 许敏

“老师,我发现一只翠鸟,它的羽毛是蓝色的! ”“老师,雨燕怎么飞这么低,是因为要下雨了吗?”4月12日上午,一场生动的自然科学教育课堂在广州市麓湖公园展开,4名学生手持望远镜与观鸟图鉴,在广州市自然观察协会的专业老师带领下,开启了一场沉浸式城市观鸟探索。

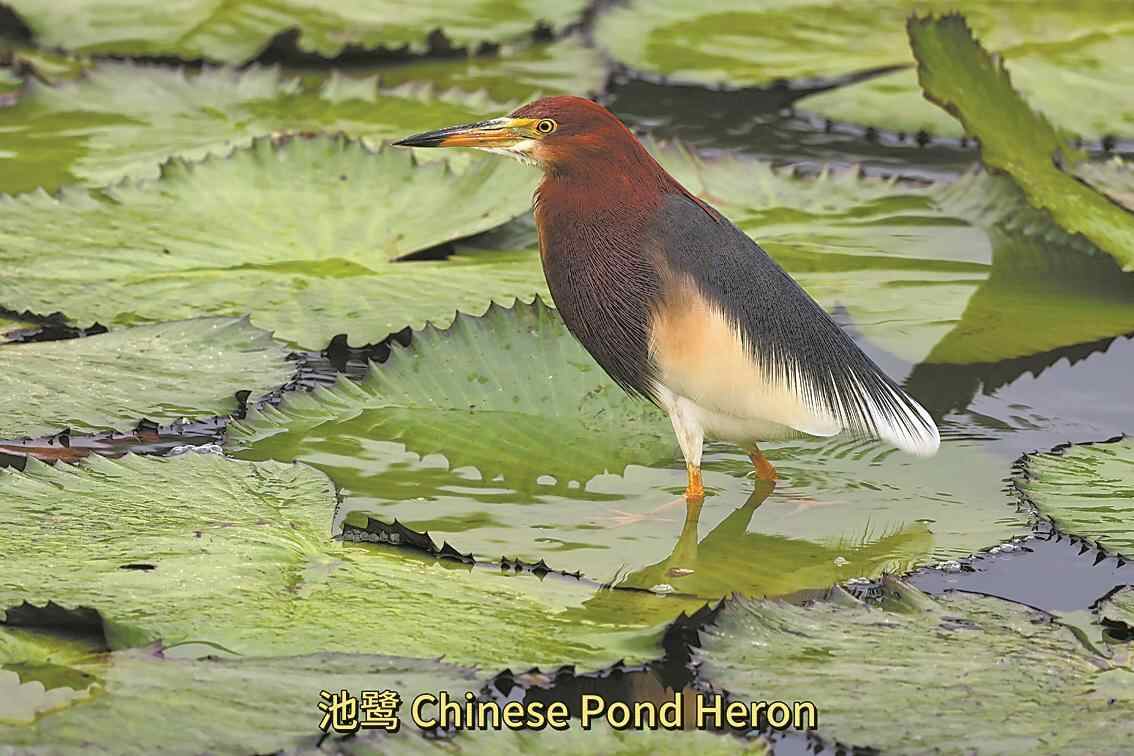

“池鹭是我们广东的留鸟,它们就在这里繁衍生长。”“黑水鸡的爪子尖尖的,它没有脚蹼,所以在水里游泳的时候就有点费劲,脖子要一伸一伸地往前游。”“黑天鹅是从国外引进的物种,但是也很适应我们的生态环境,所以它们都在这里筑巢繁衍了。”在观鸟的过程中,广州市自然观察协会秘书长甄军耐心地向孩子们介绍每一种鸟类的特点和习性,生动有趣的知识引起了一阵阵惊叹。

孩子们现场观察记录了17种野生鸟类和赤腹松鼠,在家长的协助下,他们将数据上传至“中国观鸟记录中心”小程序。在随后的“自然笔记”环节,孩子们还将观察转化为笔尖下的图画与文字。甄军解释:“绘画能暴露观察的盲点,比例失调的翅膀、记不清的羽色细节,会促使孩子反复查阅图鉴,印象反而更深刻。这种‘观察-记录-纠错’的过程,正是培养科学思维的核心路径。”

近三小时的课程中,参与者需徒步3公里,在百米外追踪小白腰雨燕的飞行轨迹,或透过枝叶缝隙观察大拟啄木鸟。活动中,父母需与孩子合作完成观鸟挑战打卡。甄军分享自身经历:从2013年陪儿子参加校园观鸟社,到转型为专职自然教育者,正是“了解产生热爱”的生动注脚。

据了解,我国内地观鸟爱好者人数呈持续高速增长态势,中国最全面的民间鸟类数据库——中国观鸟记录中心的统计显示,2023年,平台内已有超5万名活跃用户,更新数据量达到350余万条。观鸟已经从一个小众爱好,发展为备受大众青睐的热门活动。