□ 周云 刘少萍

20世纪60年代中期,毛泽东、中共中央从建设国家国防后方的战略构想出发,决定开展三线建设。所谓三线,是一个国防概念,当时中共中央从国防布局的出发,把全国分为一、二、三线,一线指沿海和边疆地区,是国防前沿地区;三线,当时划定范围,是甘肃省乌鞘岭以东、山西省雁门关以南、京广铁路以西和广东省韶关以北的广大地区,包括四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、河南、湖北、湖南、山西的西部、广东的北部、广西的西北部,共计13个省、自治区的全部和部分地区。这一地区位于我国腹心地带,具有进行大规模三线建设、建成巩固的国防后方的一些基本条件;二线是指介于一线和三线的地区。三线建设决策始于1964年,1965年全面开始建设,直至1980年。1980年后,三线建设进入调整改造阶段,1990年代初期陆续收尾并基本完成。但直至2006年,调整改造工作才彻底结束。

本文主要讲述1964至1980年三线建设的历史。由于学界对于三线研究的成果已然较多,本文篇幅有限,不就三线建设进行全面论述,而是选择三线建设比较重要的以及与广东关系密切的内容予以论述。

三线建设开展的背景与决策

新中国成立不久,美国为首的西方国家对中国实行封锁,加上朝鲜战争爆发,新中国一直面临着严峻的国防形势,因此国防支出费用浩大,这对于经济社会建设造成了巨大压力,因此,以毛泽东为代表的中共中央开始思考进行改变。1956年,毛泽东在著名的《论十大关系》中提出,“把军政费用降到一个适当的比例,增加经济建设费用。只有经济建设发展得更快了,国防建设才能够有更大的进步”。在沿海工业与内地工业的关系问题上,他也指出要充分利用沿海工业良好的基础,他说,“最近几年,对于沿海工业有些估计不足,对它的发展不那么十分注重了。这要改变一下。”因此,“新的工业大部分应当摆在内地,使工业布局逐步平衡,并且利于备战,这是毫无疑义的。但是沿海也可以建立一些新的厂矿,有些也可以是大型的。”“好好地利用和发展沿海的工业老底子,可以使我们更有力量来发展和支持内地工业。”到1964年,中央开始部署编制第三个五年计划,其指导思想把重点放在“抓吃穿用”。但也正是这一年,毛泽东、中共中央关于建设的指导思想发生了较大的转变,国防建设被放在一个更为重要的位置。

究其原因,还在于我国面临的国防形势变得更加严峻,国防后方建设变得愈加紧迫。当时,我国周边地区极不宁静,进入1960年代后,越南局势逐步升级,直至美军直接介入。印度在中印边境屡次挑衅,我国忍无可忍,发起自卫反击战。中苏关系进一步恶化,苏联在我国北部边境陈兵百万。台湾地区的蒋介石集团也蠢蠢欲动,叫嚣“反攻大陆”。这些都对我国国家安全造成了严重的威胁。更有甚者,美蒋方面,已经密谋对中国进行直接打击。据陈东林先生根据美国揭秘档案的研究,肯尼迪在位期间,美国高层一度酝酿对中国核设施进行打击,并紧锣密鼓地制定了相关计划。打击的主要办法包括:飞机轰炸,飞机空降破坏小组引爆,支持蒋介石反攻大陆,乃至有选择性地使用核武器打击等。肯尼迪本人倾向于支持对中国进行打击,并秘密同苏联方面联系,试图获得苏方的支持或者合作,但遭到苏方的拒绝(1965年,苏方把这一情况反馈给了中国)。同样据陈东林先生研究,在此之前,中共中央已经通过某些渠道,知悉了美方的打击计划。

正是在如此严峻的国防形势之下,毛泽东、中共中央关于国家建设的思考便更多地考虑国防因素,更多地考虑战备。毛泽东的思考,更多地聚焦在建设国防后方问题上,1964年5月,他在中央政治局常委会议上说,“第一线是沿海,包钢到兰州这一条线是第二线,西南是第三线。攀枝花铁矿下决心要搞,把我们的薪水都拿去搞。在原子弹时期,没有后方不行的。要准备上山,上山总还要有个地方。北京出了问题,只要有攀枝花就解决问题了。北京淹了,还有攀枝花嘛。应该把攀枝花和联系到攀枝花的交通、煤、电的建设搞起来。”明确地提出了三线建设的构想。对于建设国防后方的思考,毛泽东明显是借鉴了历史教训。他曾说:“要研究斯大林的经验。斯大林一不做工事,二不搬厂,三不准备打游击战,只是仓促撤退。要研究蒋介石的经验,他没有搬,搬得很少。他是靠外国生活的,靠我们在敌后牵制住敌人,才保住重庆。”也就是说,毛泽东认为,无论是斯大林还是蒋介石,都没有建设牢固的国防后方,所以战争开始后,前线地区不仅军事上败退,国防工业也受到严重摧残,非常被动。联系到现实,如果帝国主义侵略我国,占领东部地区,摧毁了东部地区的工业,我们在国防后方建设有完备的国防工业和其他工业交通设施,就有韧性,有后劲,有转圜的余地,有反攻的力量。

毛泽东提出三线建设的构想后,刘少奇、周恩来、邓小平等人纷纷发表谈话,具体部署三线建设事宜。当时正在编制的“三五”计划指导思想由原先的“抓吃穿用”开始转变为立足于战争,从准备大打、早打出发,积极备战,把国防建设放在第一位,加快三线建设,逐步改变工业布局。三线建设随即开始。

广东与小三线建设决策

三线建设又分为大三线和小三线,大三线建设就是上节所述之三线建设,即建设国家层面的国防后方。在大三线建设战略制定的同时,毛泽东又提出,要建设各省各自的国防后方,此即小三线建设。1964年6月8日,毛泽东在中共中央政治局常委扩大会议上提出:“假使敌人占领我们的地方,怎么办?沿海各省要搞些手榴弹、炸药厂、军工厂,讲了几年了,都没有搞起来,打起仗来,不能等二、三线给运去。每个省都要有一、二、三线嘛!”这是毛泽东最早关于小三线建设的提议,紧接着,6月18日,他又再次强调这个问题:“地方党委要搞军事。由大区领导,各省要作个计划,包括民兵、军工厂、修理厂。省委第一书记都是政治委员嘛,不行使职务。你们可以作顾问。多少年来,政治委员是空头政委。太平世界了,不搞军事了!一旦发生战争,就会手忙脚乱。”

而广东省在小三线建设从构想到决策过程中起了特殊的作用。在毛泽东提出小三线建设的想法不久,广东省委第一书记陶铸提出,广东作为一线地区也可以在省内开展后方基地建设(这就是后来的小三线建设),并作了指示:一方面立即专门组织人员进行深入调研,并作实地勘察之后,组织有关专家和工业部门的负责人反复论证;另一方面要求各地区行政公署、专署和自治州计委,提出1965年后方基地建设的意见,并于1964年8月15日前报到省计委。在这个基础上,1964年10月18日,广东省委向中央和中南局呈送《关于国防工业和三线备战工作的请示报告》,对广东的地方三线建设进行了全面的研究和部署,对如何建立起地方军事工业及其配套工业、交通、通讯设施等方面进行了系统的规划。

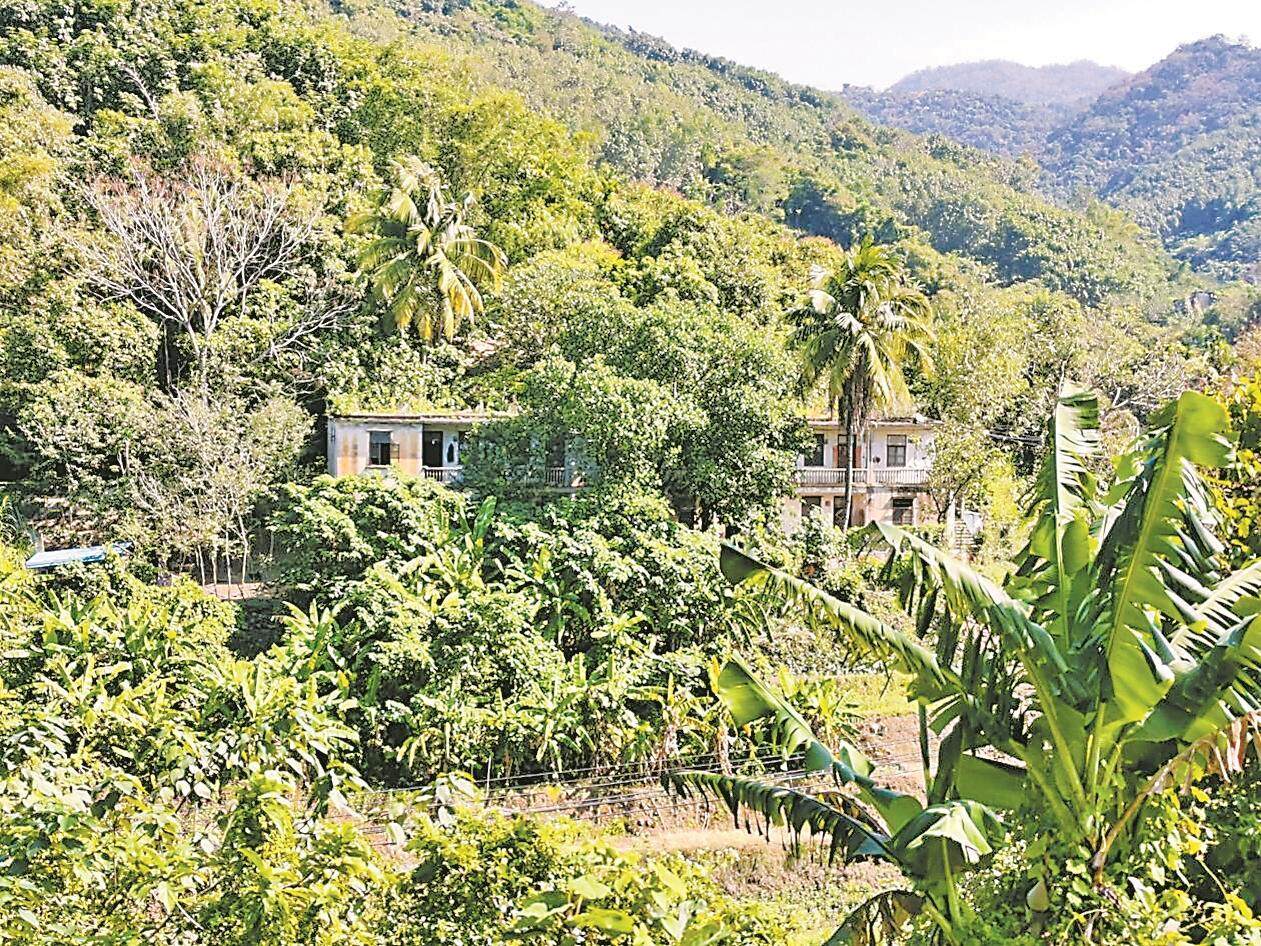

报告以建设地方军工企业为重点,计划在短时间、在粤北山区腹地建立6家军工企业,主要以生产56式半自动步枪、子弹、手榴弹、地雷和炸药为主;同时,计划在海南建设以生产地雷、手榴弹、合成氨为主的3家军工厂;其余各专区,各建以生产子弹、地雷、手榴弹为主的3家军工厂和1家军械修配厂。考虑到为军工企业配备必要的原料、燃料,建立起平战结合的生产体系,计划搬迁8家民用工业到粤北地区,搬迁1家小电池厂到海南后方。

广东第一时间响应毛泽东关于各省三线建设的思考,绝非偶然。这与广东在新中国成立后特殊的国防地位密切相关。广东有着全长2500公里的海岸线和星罗棋布的沿海岛屿,粤东地区临近台湾,珠三角地区毗邻港澳,因此成为“国防的最前线”。国防最前线的地位,使得国防工作在广东各项工作中处于突出地位,甚至对广东的经济社会规划发展都产生了影响。比如新中国成立初期,在第一个五年计划中,广东没有成为工业基地,被定位为农业省,其中重要的原因就是出于国防安全的考虑。1953年10月,中共中央华南分局书记陶铸指出,广东省要以最大力量做好农村工作,配合国家工业建设,“华南为国防前线,暂时不易配置重要的工业”。时任广州市市长朱光也指出:“广州是国防前线的沿海城市,它不是国家经济发展的重点。”广东在毛泽东提出小三线建设的构思后不久,就能够率先在全国提出小三线建设的完备计划,与广东国防前线的特殊地位、广东对国防工作的高度重视是密不可分的。

毛泽东看到这一报告后,非常认可,在写给刘少奇、周恩来等人的批示中说:“广东省是动起来了,请总理约瑞卿谈一下,或者周、罗和邓、彭一起谈一下,是否可以将此报告转发第一线和第二线各省,叫他们也讨论一下自己的第三线问题,并向中央提出一个合乎他们具体情况的报告。无非是增加一批建设费,全国大约需15亿左右,分两三年支付,可以解决一个长远的战略性的大问题。现在不为,后悔无及。”随后,根据毛泽东的意见,周恩来、罗瑞卿拟定了《关于各省、市、区关于建设自己后方和备战工作的报告》呈送毛泽东和中央,对在全国开展小三线建设进行了详尽的规划与指示。11月3日,中共中央批转了这一报告,同时将广东省委的报告以及毛泽东的批示向全国转发,要求各地尽快执行。由此,小三线建设正式开启。

可以看出,在小三线建设的决策过程中,广东省发挥了非常重要的作用,积极回应了毛泽东的构想,并制定了具体的行动方案,这对于小三线建设从构想到决策起了关键的推动作用。同时,中共中央将广东省的报告转发到全国,也意味着广东省的计划,在全国小三线建设中,起到了示范作用。

三线建设的概况与意义

三线建设分为两个阶段。第一阶段为1964-1970年,投资560多亿元,占同期全国基本建设总投资的48.5%。这一阶段以1964-1966年为第一个高潮,以大西南为重点,据不完全统计,在西南、西北三线地区安排了300多个大中型项目。1969-1970年为第二个高潮,1969年中苏珍宝岛冲突后,以豫西、鄂西、湘西为重点的中南三线建设迅速展开。三线建设的多数项目于此时期投产或大体建成。第二阶段为1971-1980年,投资1492亿元,占同期全国基本建设总投资的36.4%。1973年,国家计委实施“四三方案”,其中一些大型化工企业如四川维尼纶厂等落户在三线地区。到1980年底,三线建设基本结束。

三线建设长达16年、横贯三个五年计划,国家在中西部地区的13个省和自治区投入了2052.68亿元巨资(占同期全国基建总投资的39.01%);几百万工人、干部、知识分子、解放军官兵和上千万人次民工建设者,在祖国大西南、大西北十几年的巨大付出,修建了10条铁路干线、建起了1100多个大中型工矿企业、科研单位和大专院校,其中一些单位成为西部经济社会发展的脊柱。

三线建设对我国国防建设和经济社会发展都具有深远的意义。三线建设围绕和服务国防,开展了国防科技工业、交通邮电、能源工业、原材料工业、机械工业、轻纺工业,建成了比较完整的战略后方基地,增强了国防实力。经过16年的建设,三线国防科技工业体系初步建立,形成了常规兵器、船舶柴油机、军用飞机、通讯导航、洲际导弹、卫星发射、战略核武器、核潜艇等24个重点研发基地,如酒泉导弹基地、西昌航天发射基地、重庆常规兵器工业基地,豫西、鄂西、湘西兵器工业基地等,显著增强了国防实力,也确保了我国的国家安全和大国地位。1991年4月,时任中共中央总书记的江泽民两次发表讲话,高度肯定了三线建设的意义:现在看来,毛主席确定的三线建设方针是正确的……从海湾战争看,洞子很重要,已经到洞子里去的,洞子又没有什么问题,就要用好。同月,在另一个场合,江泽民又说:从当前国际形势来看,特别是海湾战争以后,我们对三线建设的重要性应当有进一步的认识。总的讲,毛主席作出的这个战略部署是完全正确的,是很有战略眼光的。

同时,作为一次西部大开发,三线建设极大地改变了广大中西部地区的经济面貌,缩小了东西部发展差距;促进了内地城市发展,推动了城市化进程。著名社会学家费孝通实地考察后曾评价,三线建设使西南荒塞地区进步了50年。

除了国防与经济意义,三线建设还对西部地区的文化社会变迁与发展产生了巨大的影响。出于保密的需要,三线单位与所在地方社会相对隔离,在相当长的时间内并没有进行很深的交融。但尽管如此,三线企业的存在对于地方的影响仍然是不可避免的。笔者少时成长的甘肃省陇西县,就有两个三线企业,即西北铝加工厂(代号113厂)和西北有色冶金机械厂(简称机修厂),只是当时不知其是三线企业,近年来笔者研究三线建设史,才知自幼与三线企业的空间距离如此之近。现在回想起来,这两个三线企业对于当地文化社会的影响是显而易见的。从语言上来看,三线企业的到来,对于提升本地普通话的水平以及普及程度产生了积极的影响。从生活习惯上来看,在三线企业的带动下,去澡堂洗澡逐渐变成人们日常生活的一部分(以前本地没有公共澡堂,洗澡多为居家擦身),步行或者骑自行车去113厂澡堂洗澡,是本人童年记忆不可或缺的一部分。从社会风尚来看,113厂和机修厂显然引领了陇西的服装时尚,进入1980年代后更是如此。从体育运动来看,三线企业极大地提升当地的体育竞技水平。笔者青少年时期,多次与三线厂职工或子弟进行足球比赛,切身体会到对手的水平在地方上是高一档的存在,我们20岁左右的小伙子跟对方40多岁的大叔(大多数1970年左右来自沈阳)踢比赛,仍然讨不到半点便宜。但在交流中,我们的水平也得以慢慢提高。

2023年7月,习近平总书记在四川考察时也提出,“新时期、新时代还是有一个大后方的概念的”,意味深长,是对三线建设的国防意义和经济意义、历史意义和现实意义的高度肯定。

三线建设者与三线精神

三线建设的历史,是一部三线建设者无私奉献的历史。在三线建设者中,有两句话流传甚广,即“好人好马上三线”和“献了青春献终身,献了终身献子孙”。在东部地区抽调援建三线的职工,大多数都是原企业的优秀骨干。出于保密和隐蔽的需要,三线企业的选址严格遵守“靠山、分散、隐蔽”的方针,大多建于地形复杂的山区,把厂址设在杳无人烟的地方,条件十分艰苦,基础设施严重缺乏,在这样极为艰苦的环境下,近乎于从零开始创业。三线建设者大部分来自条件比较好的东部地区或大中城市,他们中有相当多的人都是主动请缨,据一位从上海援建贵州遵义的三线建设者回忆:“当时什么设备都没有,什么东西都没有……那个时候我们就住在老乡的草棚里面,一个大的草棚,几十个人住在一起,隔成一间间的,在那边的条件很艰苦的。开始工作,开始拉电线什么的,一点点东西拉进去,什么东西都是从上海运过去的,因为遵义基础太差了,工业挺落后的,厂也很少,没什么工业生产……螺丝钉厂都没有,连小螺丝钉都要从上海送过去。真的很落后!我们的生活用品像肥皂、草纸都要自己带过去……肉啊、鱼啊也没有,天天吃大白菜。”然而“三线人”不惧于此,从无到有,在三线地区展开了艰苦卓绝的建设工作,没有条件创造条件也要上,为我国的国防建设开辟出了战略后方,巩固了国防安全。相当多的三线建设者都是数代人在三线建设中奉献,“献了青春献终身,献了终身献子孙”。正如一位从三线子弟成长为三线建设者的亲历者所说:“三线人一路走来,最初在‘备战备荒为人民’‘好人好马上三线’的时代号召下,我们的父母放弃安逸、舒适的生活,远离海滨城市大连和亲人,打起背包,跋山涉水,带领子女移民来到祖国大西南,战天斗地,艰苦创业,无私奉献,展开了一场声势浩大的三线建设……50年来,三线人践行了扎根三线、无私奉献的三线军工精神。”

今天,我们回顾三线的历史,了解三线建设的伟大成就,更要明白,三线建设者、三线人是不应该被忘记的。任何伟大的成就,都是平凡的建设者胼手邸足,流血流泪,甚至献出生命,一点一滴造就的。他们的牺牲和奉献,值得我们永远铭记和尊敬。三线建设中,三线建设者的奋斗与奉献中,逐渐形成了“艰苦创业、无私奉献、团结协作、勇于创新”的三线精神。三线精神在实践中孕育而生,成为三线建设里鼓舞人心的力量。在新时代,又被赋予了新的时代价值,在现实中仍然起着激励人、教育人、团结人、鼓舞人的作用。

(作者简介:周云,华南理工大学马克思主义学院教授,博士生导师;刘少萍,华南理工大学马克思主义学院党委书记)