返回顶部

返回顶部

羊城晚报珍藏书画鉴赏|郁风 苗子 《椿柏遐龄》

哪里有树阴,哪里就有林中碧绿的惬意。

森林的边缘又在哪里?

同蓝天连在一起的

是一眼望不到边的悠远之地。

——《树荫》泰戈尔

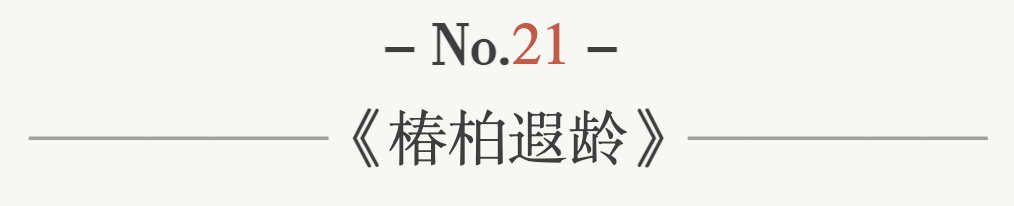

《椿柏遐龄》

郁风 苗子

有如原野上遇见的自然奇观,椿树和柏树交织生长,在纡徐的婆娑里绞一个缠绵。柏树扭蜷着干枯枝干在舒展,因自身的倔强和椿树的支撑——向上,向上,带着结痂的伤痕,耐过风雪的侵凌,它再次融入新的春天。

1984年,郁风和黄苗子夫妇将合作的《椿柏遐龄》赠予复刊五周年的羊城晚报。由郁风先生挥毫,黄苗子先生在顶端题字:人民喉舌,党国音声,风行一纸,椿柏遐龄。

这份礼物,饱含两位老报人的真挚祝福。

郁风黄苗子结婚照

图源:艺术中国

细细端详,画面静止在某个静谧的白昼,柏树身上的生命力从筋脉鼓胀出来,像是饱饮来一顿光热,即将在朽陈里好好舒展。我想起郁风在秦城监狱时,取肥皂盒折一个小房子,放到拿放风时偷摘的青苔顶部,让心神畅游到草原和蒙古包上——她生来就是个“开朗种子”,能从腌臜不堪内找到滋养自己的片羽。黄苗子也一样的豁达,在从东北劳改地寄来的第一张明信片里,他写道:“……穿过森林,翻过了岭,啊!好一片北国风光!”郁风也乐呵呵地朗诵,读罢像往常一样大笑起来[1]。能时时感受生命带来的欢愉与生命本身的欢愉,得是极其坚韧的心性。

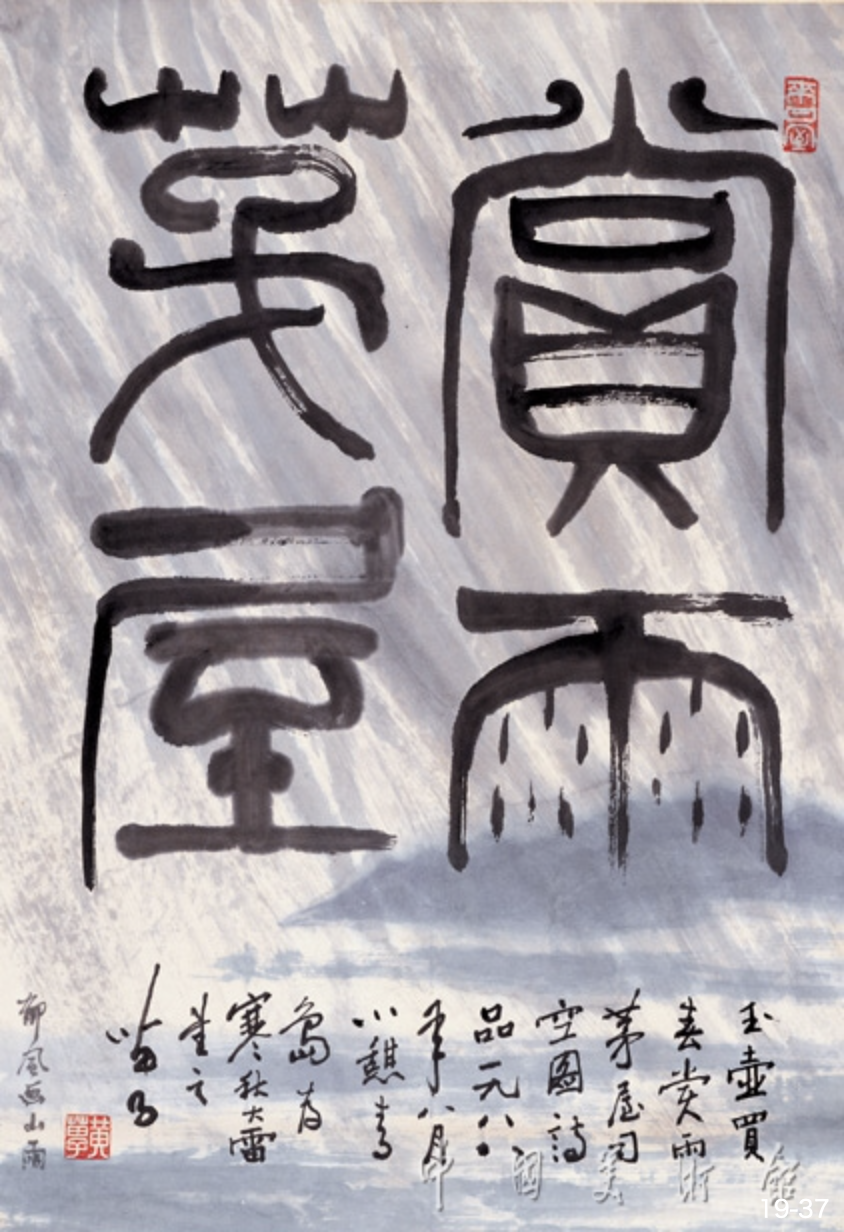

郁风;黄苗子《赏雨茅屋》 1988.1

图源:中国美术馆官网

爱生坚韧,两棵品类迥异的树吐露着对彼此的情意,依偎着撑扶着攀援着。一个是大法官之女、郁达夫之侄,多才多艺的共产党人;一个是同盟会元老之子、邓尔雅的高足,身兼漫画家、编辑职责的国民党财政部官员。这场结合是阳谋,也是情愫暗合,更有灵魂底层的相惜相知。两个好客的文艺爱好者,既有国民党高层作后台,同时与左派文艺人士、党内外革命名流有密切来往,还是当时广州、上海等地重要报刊的主要负责人,无愧为彼时政界、文化界的核心人物。

一张无问立场的文艺界域网络,留住可爱之人。从梁园聚会到西园雅集,文人雅聚自古有之,郁风黄苗子夫妇与郭沫若、夏衍、张光宇、聂绀弩、启功、叶浅予、沈从文、黄永玉等,常在一处“二流堂”咏觞。那是由著名报人、作家、爱国华侨唐瑜在抗战时期自费于重庆建的一处住宅,以招待流落于此的朋友,起初名曰“碧庐”。“碧庐”客多是文化人士,没有严格的办公时间,生活自由散漫。当延安来的秧歌剧《兄妹开荒》传至,他们被其中的陕北名词“二流子”(指不务正业、游手好闲的人)吸引,便互相用该词称呼。一次,郭沫若来“碧庐”聊天,要兴致勃勃地要题匾“二流堂”,一时没找到宣纸和毛笔,并未题成,但“二流堂”的名号从此就叫开了[2]。不过,来这儿的都是一流人物。

郁风《郭沫若》约1973年

图源:中国美术馆官网

“二流”的,除了相对悠闲的姿态,还有对知识与美的关注游移。郁风自称“大杂家”,黄苗子说自己是“艺术小票友”,座右铭是“行已有耻,博学于文”——两颗“好玩”艺术的童心,在美的领土里荡漾,捧出百般样貌的成品来,且在涉及的领域里都颇有建树。

郁风《山空秋色图》

童心,这是黄永玉对郁风的评价。

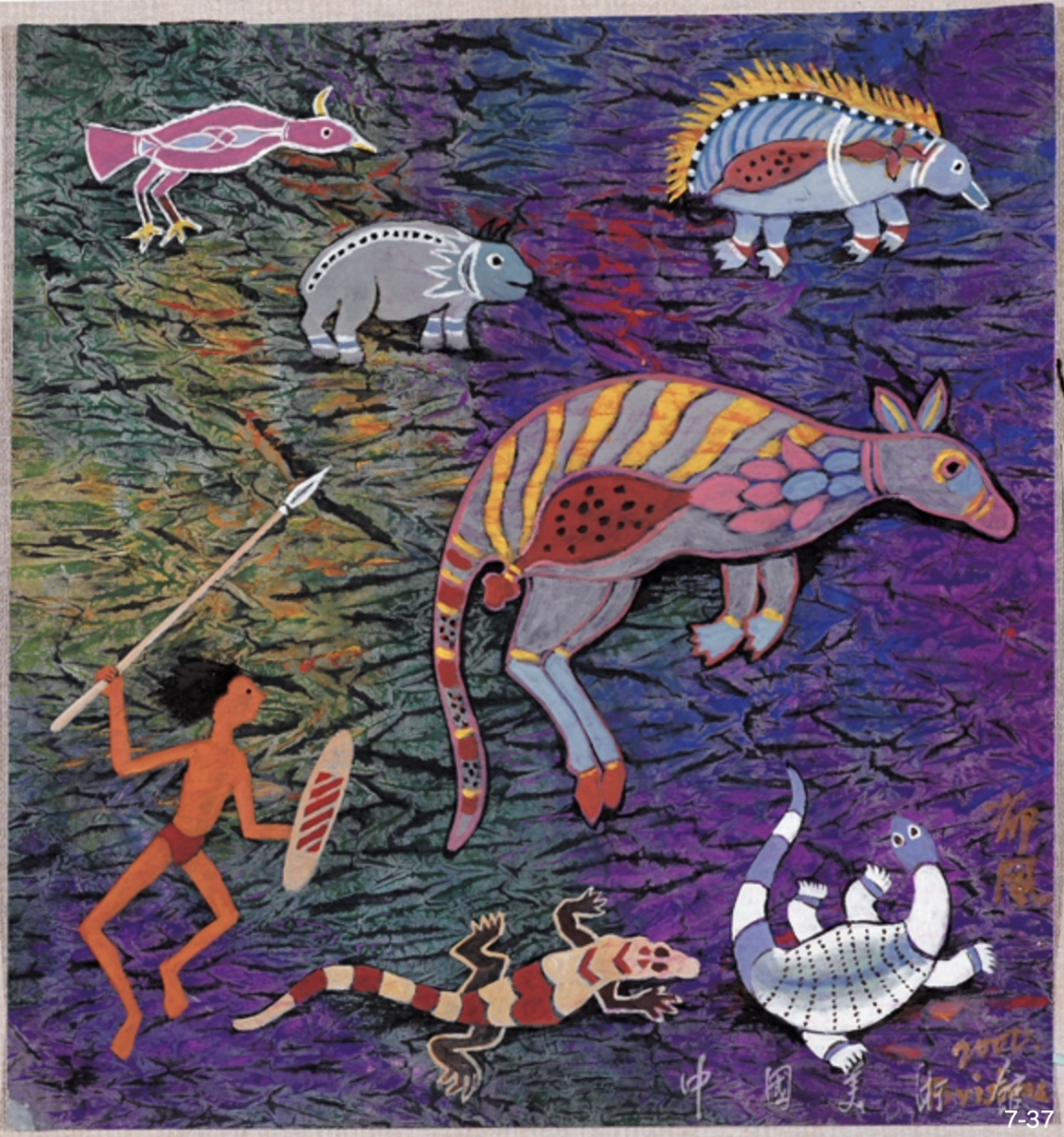

大多数大人和孩子之间,面对身边种种,似乎少了一些张望和好奇的主动权,或许他们一开始看到的都是模糊的轮廓,只是个飘渺想法和某种联想带来的召唤,可随着孩童跌跌撞撞探索的深入,吸纳的内容会自动填充形式的空白,产生完成一个自开局来、未曾设想过的作品或结论。泥泞的身躯、满头的大汗,只是副产品。如果说孩童更多地具有入局的冲劲,那童心或与不怕输的勇敢、好奇挂钩。

从生理年龄上看,童心有它的时限。但心灵的独特性在于,它不完全受世间或生活中的事物左右,可以完全被幻想抚育,在梦境里生长,寄养在一页纸的汹涌中。即便如此,总也需要些童真的记忆润养,才能常常校正童心的坐标。尽管弗洛伊德说,没有所谓的童年记忆。无论多原始的记忆,也不过是不断叠加的重新编造,新的感受总会覆盖失去的东西。因成年人的身份,我们早已被放逐在永无乡以外。好在,真正的艺术要归返到童心之中,以便时时勾回失却的纯真,就像浪漫主义者相信诗歌会带他们找回重返伊甸园之路那样,艺术内部总存在着一种别样的真实,直抵魂灵。

郁风《澳洲土著画(二)》约90年代初

图源:中国美术馆官网

这对相知相爱相守的“双子星座”已离开尘世,所幸,这里还有他们留下的艺术结晶。

1998年10月,作家李辉为郁风与黄苗子写的传记《人在漩涡:黄苗子与郁风》出版。传记写作期间,郁风在给李辉的一封信中,引用了亚里士多德的一句话:

“美比历史更真实。”

[1][2]高亚鸣,郭梅,李伶伶等著.走近美术建筑大师(套装共九册).江苏人民出版社.2010:490.78.

来源 | 羊城晚报·金羊网

责编 | 刘以杰

返回顶部

返回顶部

e2e11c9a-7fcf-4d19-9d88-cfb6a283e517.jpg)

1ac1b2a5-e4f3-45d5-a098-c644053aa408.jpg)

671852b6-213d-4967-807a-50b32c68d716.jpg)

864fdabd-6e9b-4d85-b458-4603b4c33500.jpg)

5a701e4c-8de1-4dc2-98ff-361d0200b709.jpg)

75aecc4a-976e-4183-86b3-40ff45abd276.jpg)

f346ceb1-bc30-40d8-ab90-01b3b13ab405.jpg)

4de8427d-2515-418b-8870-078252bc3edc.jpg)

784ae1f4-b4b9-4e5a-abec-c0c6f8af96d1.jpg)