返回顶部

返回顶部

或可参与“重构岭南早期历史”!广州黄埔陂头岭遗址又发现43座古墓葬

文、图/羊城晚报全媒体记者 黄宙辉 通讯员 穗文广旅宣

4月12日,羊城晚报全媒体记者从广州市历史文化遗产与考古工作新闻发布会上获悉,2020年10月中旬起,广州市文物考古研究院又对黄埔陂头岭遗址进行抢救性考古发掘工作。

目前,该遗址清理新石器时代晚期墓葬5座,战国中晚期至西汉初期墓葬38座;共出土文物400余件套。

新一期发掘出土文物400余件套

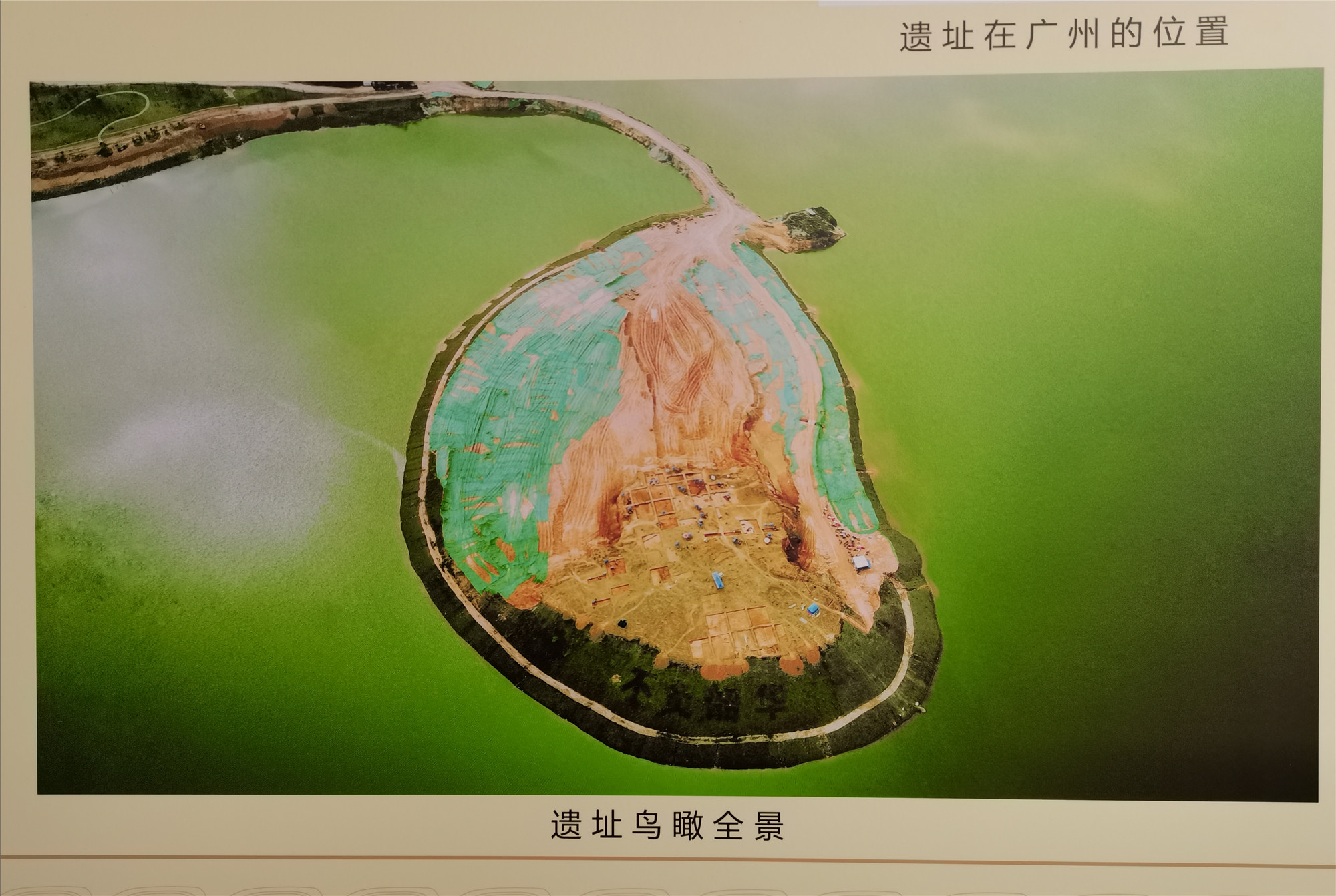

陂头岭位于黄埔区中新广州知识城环九龙湖总部核心经济带的中心位置。陂头岭大致呈南北走向,由两个小山岗相连组成,北部小山岗顶部海拔高程60.6米,南部小山岗顶部海拔高程62.4米,周边多为农田、水塘和低矮丘陵。

2014年2月至7月,广州市文物考古研究院对项目用地范围进行了考古调查勘探,在陂头岭发现较丰富的文化遗存。经国家文物局批准,2016年6月至2017年3月,广州市文物考古研究院对陂头岭遗址北坡和东北坡进行了抢救性考古发掘,清理战国晚期墓葬19座、西汉早期(南越国时期)墓葬2座,出土文物66件(套)。

从2020年10月中旬起,广州市文物考古研究院又对陂头岭遗址进行抢救性考古发掘工作。该遗址现存面积约9900平方米,目前完成考古发掘面积约4000平方米,清理新石器时代晚期墓葬5座、窖穴和灰坑260个、柱洞70个、沟槽1条,战国中晚期至西汉初期墓葬38座;共出土文物400余件套。

广州市文物考古研究院院长易西兵介绍,陂头岭遗址是广州地区先秦考古重大发现,也是珠江三角洲乃至岭南地区的重要考古发现。它再一次刷新了我们对中新广州知识城范围史前至西汉早期遗存丰富程度的认识,也刷新了对这一区域在粤港澳大湾区乃至岭南地区历史地位的认识,同时为探寻先秦时期岭南文明进程提供了重要线索。

发现具有储藏性质的窖穴48座

遗址里包括窖穴、灰坑、柱洞等遗迹,数量众多,几乎遍布陂头岭现存区域,尤以中南部分布最为密集。也有少量墓葬,属于陂头岭遗址年代最早的遗迹单位。

这一时期遗存原分布范围可能超过10000平方米,现存面积约为7300平方米。储藏性质的窖穴最令人瞩目,目前已确认48座,主要分布于发掘区南部和东部,平面形状几乎均为圆形桶状,坑壁清楚,底部较平,堆积层位丰富、分层清晰。

易西兵介绍,H25是目前确认最大的窖穴,平面近圆形,最大径2.74米,深达5.2米,坑内堆积可细分为31层。这是目前岭南地区考古发现的规模最大的新石器时代晚期窖穴,由此可见当时陂头岭先民生产力水平的发展程度和社会物产储备的丰富程度。

遗址发掘区东南部还发现一处疑似房屋基址,为探讨广州北部地区新石器时代晚期先民的居住方式和建筑形制,以及对山岗丘陵史前至商周遗址考古发掘现场中此类遗迹的辨识等都具有重要价值。

这一时期的出土文物以陶器为主,主要为夹砂黑胎的釜、罐、豆、支座等,其次是泥质陶豆、盘、罐等,也有少量的石器。

陂头岭遗址第一期遗存窖穴类遗迹数量众多、分布密集、形制规整、堆积丰富,是继2017年黄埔汤村茶岭遗址和甘草岭遗址之后的又一次重要发现,而数量、规模、密集程度则远超后者,也为岭南地区同时期考古学文化遗存所罕见。

这批窖穴遗迹对研究当时的生产力发展水平、早期农业的生产规模和社会发展阶段等都具有重大学术意义。柱洞、沟槽等与房屋建筑有关的遗迹,对复原史前先民的居住方式提供了极为难得的考古学实证资料。

确认战国中晚期-西汉初期墓葬38座

陂头岭遗址战国中晚期-西汉初期的墓群是目前岭南地区发现的数量最多、规模最大、封土保存最为完整的高等级越人墓地。目前确认38座,几乎遍布整个发掘区。原分布范围估计超过20000平方米,现存面积约9000平方米。

现场考古人员介绍,小型墓葬主要分布在发掘区北部,东西向和南北向排列均有,均为长方形竖穴土坑墓,地表封土不明显,无墓道,墓坑底部不铺石子或河沙,个别可见棺或椁板灰痕;

大中型墓葬均为带墓道的“凸”字形竖穴土坑木椁墓,主要分布在中部和中南部,似以山顶M30为中心成排成列顺山势南北向有序分布,地表封土明显,保存较好;

封土边缘多置有至少1个祭奠性质的完整陶瓮,以较大型的米字纹陶瓮占绝对多数,墓坑底部铺垫石子或河沙成为椁床,有的椁底下和顶板上似铺设一层青膏泥。

此处大中型墓葬悉数被盗,且均为早期被盗,墓室内劫后余存的随葬品均为陶器,以米字纹、方格纹、弦纹、水波纹以及素面的硬陶瓮、罐、瓿、盂、盒、杯为主,也有少量泥质软陶的罐和瓿,具有典型的越文化特征。

其中,位于陂头岭北部山顶的M30,地表封土南北长约30米、东西宽约25米、残高约1.2米,是岭南地区目前所知封土保存最为完整、封土保存规模最大的战国晚期墓葬。

考古专家表示,该遗址地表有相对高大的封土、墓葬顺山体走势排列、墓穴埋深较浅、墓坑底铺石床等具有明显江浙土墩墓的遗风,反映出强烈的越文化族属特征。而部分大中型墓葬的棺椁设置由可看到岭北楚文化的影响,反映出楚越交融的态势。

所有这些发现都为重构岭南早期历史,尤其是回答“何以南越国”、“何以广州”等问题提供了更为丰富、更为鲜明的资料。

返回顶部

返回顶部

e00484bd-4bdb-4cac-b662-d327cada26af.png)

bf26da84-470a-43e9-931c-16be9f091386.jpg)

b10e6edd-8545-4c54-a81d-9248a5e4c1f1.jpg)

2e0df06d-35c1-4948-9ceb-4bc6a2fe32a9.jpg)

537cc6b2-4f23-4f33-8a2e-cf22d10544cd.jpg)

b25bee60-3275-483a-974f-62971ae46b8f.jpg)

8741c44c-319d-4459-8e5c-be06fc380314.jpg)

f3c8963c-219b-4bb2-96eb-e66dbbfb937e.jpg)