返回顶部

返回顶部

七个问题 | 缪哲:一个有待讲述的艺术故事

文章来源于三联学术通讯,作者

现代学科化的艺术史,大体有三个来源。以古物学、鉴赏学为基础的视觉传统,以文本分析为中心的语文学传统,由哲学起步的理论传统。这三个传统,都很重要。前者让我们能处理研究的对象。中间的则让我们为它建立一个历史、文化的脉络。后者让我们在关注事实的同时,也思考与其时代有关的结构或意义问题;至于从这些思考中,提炼出“普遍的语法”,被其他的学科所采用,那当然更了不起。回顾学科的历史,艺术史对整个人文社科的重要性,可以说主要来自于后者。

——缪哲

人物简介

缪哲,浙江大学教授,兼任浙江大学高等人文研究院学术委员、《浙江大学艺术与考古研究》主编等职务。1986年毕业于北京大学中文系(文学专业);2007年就读南京师范大学美术学院,获美术史博士。后在清华大学高等研究院从事博士后工作。2009年入职浙江大学文化遗产研究院、浙江大学艺术与考古博物馆。研究领域为中国早期艺术史,主攻战国秦汉艺术。

一个有待讲述的艺术故事

第一问

《从灵光殿到武梁祠》是您“中国绘画传统的诞生”三部曲的第一部,呈现的是这故事的高潮,为何会从高潮写起?

缪哲

狭义的绘画,总是“状物”的,或如福柯讲的,与现实的“相似”(resemblance)。这种东西,中国并非一开始就有。它的出现,或叫“诞生”,我理解为“战国秦汉新的政治-社会结构对一套新的符号系统需求的结果”。艺术史的本业,是理清其形式展开的“序列”,揭示这背后的动机。这个故事,目前还没有人讲过。我能力薄,但想尝试一下。这就是计划中的三本书。称“三部曲”,不过是想听起来阔气一点。但也不要太当真。黑格尔完成了《精神现象学》,最后写序,序里讲了他未来写作的计划。说完又赶紧补充说:“别把这序里的话当真。这序乃是宣布一个计划;而计划实现之前,是啥也不是的。”因此我下面谈的“三部曲”计划,也不要太当真。

绘画在战国秦汉的展开,大体经历了三步:绘画从纹样中出现;绘画摆脱纹样,自立为新的艺术类型;绘画完成再现技术的基本发明。这三步的发生,大约可定在春秋战国之交、两汉之交、东汉末年。所谓“高潮”,是指第二个阶段。但我所谓“三部曲”,并不对应这“三步”。它是话题上的规划。第一本——即已完成的,是讲导致绘画诞生的意识形态。这主要涉及图像学,和图像学背后的制度运作。第二本谈形式:中心是绘画的形式,脉络是同时期其他知识的构建与呈现形式。第三本谈的,是政治-社会所提供的内部动力之外,绘画的诞生,还可能接受过哪些“外部灵感”。所以这第三本,就要谈中外艺术交流了。这就回答了“为什么从高潮写起”的问题:“三部曲”是按话题分的,与时间次序不太相关。

但从论证的方便说,从“高潮”写也自有考虑。绘画形式的展开,最不清晰就是高潮一段:它何时发生、又如何发生的。这段搞不清,谈形式的那本就不能写;这个不能写,第三本也不能写。因此第二段必须先来。当然,这段的某些问题,单靠第一本是解答不了,还要依赖第二本。这就是“阐释循环”所带来的麻烦。

前头我说,第一本主要涉及图像学。但战国秦汉近千年,每个阶段都有它的图像学问题。第一本所以独取两汉之交的图像学,是它传达的信息最严肃,最重大;与绘画诞生的关系,当然也最大。

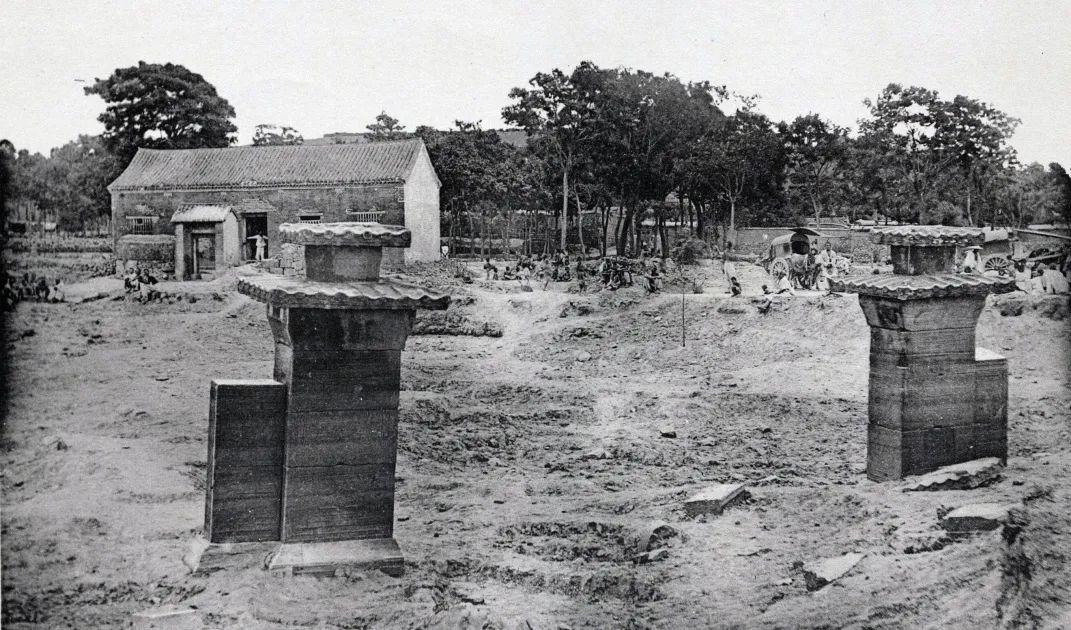

20世纪初武氏墓园遗址

第二问

虽是高潮,讲的是绘画传统在两汉之交确立的经过,但您在副书名中用了“遗影”这个词,这是就材料而言还是就方法而谈,能否展开讲讲?

缪哲

这既针对材料,也针对方法。我在“致谢”里说,这书的轮廓,最早是在UCLA的一场报告和慕尼黑大学的讨论班上勾勒的。当时我给的副题,是“reconstruction of the iconographic program of the Han imperial art”(汉代帝国艺术图像志方案的复原)。由“复原”变“遗影”,是后来的想法。为什么呢?首先,这个“原”,其实连一个指甲盖也没剩,没法“复”。我们有的,只是它在鲁地民间画像上落下的碎影。所以干脆:叫“遗影”吧。这是就材料说的。

从方法说,用“遗影”,也是强调这书的推论性质。鲁地的民间画像,是一个物理事实,你不用推,它就在了。如果你感到它上面有影子,还根据影子的形状,推测它的旁边有一头牛,这就不是“事实”。这是推论。这里我们进入方法了。实证主义会说,没的事,就不该谈。但我不太信实证主义。道理也简单:有影子,就总该——考虑到上帝的手作怪,我不用“必然”这个词——有个投影者吧?因此事情的关键,是如何知道这是影子,不是我的眼翳。这就涉及一套假设了。比如,我假设:

1)鲁地的民间匠师,不会精熟当时的经学;关系朝廷大政的细微分歧,尤其不可能懂。比如孔门大弟子该是颜渊,还是左丘明;子夏要排第几;武王死时,成王该三岁,还是十四。等等。

2)鲁地的民间匠师,不会熟悉朝仪的细枝末节。比如朝会时,皇帝的玺印由谁拿,怎么拿;大祭用的水火,又该怎么取(大儒如郑玄,也不清楚这个)。

济南长清孝堂山祠

如果假设成立,则民间画像的主题倘指涉到它们,那是不是可以说:这果真是影子,不是眼翳?所以从方法论讲,“遗影”也指以确定的“条件”为前提,从“事态”(state of affairs)里导来的推论。当然,在纯粹的实证主义者看来,这还是不行,因为你无法验证。但任何历史叙事,无论好坏,总是由两条线构成的:一条是事实的、可实证的,一条是事态的、或可“推论”的。谁的比重该大,谁的比重该小,这取决于问题的大小。问题大,后者就该大;问题小,前者就该大。这个道理,做古音的人最明白。比如考订某个上古音,推论的用途就小。假如拟构整个上古音体系,那离开对“条件-事态”的结构性把握,是寸步难行的。其实每个上古音系统,无论高本汉的,还是王力的,都只是个“遗影”。

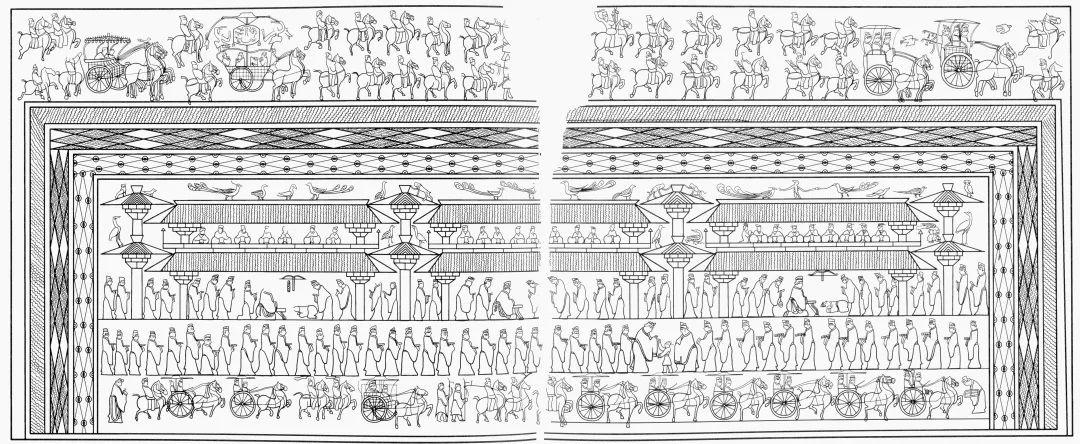

孝堂山祠后壁画像线描

第三问

本书在复原民间与宫廷艺术的关系、挖掘画像石遗存所显示的“公共性”“国家性”上,较以往的研究具有高度的合理性与说服力,您把对视觉艺术的理解放在时代整体的思想文化中,能否再为我们简要勾勒汉代艺术的这一图景?

缪哲

画像石是平民的制作。以往的学者,也多从平民生活、礼俗或观念的角度,去思考它们,比如包华石、巫鸿、邢义田等先生。这当然很对。平民的东西,自然要作平民的理解。但偶尔也有例外。比如二战前后的费慰梅、索玻,八十年代的信立祥,就或据风格,或据内容,直觉感到鲁地的画像,似乎有个皇家的源头。我的研究,固然体系化很多,但思路是一致的。确切地说,我关心的并不是鲁地的平民画像,而是它源于哪里,折射了什么。

这两个问题,是搅在一起的,论证起来,也很繁难。简单地说,我认为鲁地画像的始源,是两汉之交的朝廷艺术;其图像学方案的根据,是当时新生的意识形态。具体怎么讲呢?我们知道,两汉之交有一场礼制和意识形态改革。这是个大事儿:改革的结果,奠定了后来古代中国礼制与意识形态基础,所以被称为帝制中国的“古典时期”。假如抽掉其具体的政治动机,改革的目的,便可归结为一句话:如何定义这物质上虽非新生、自我意识上却近于新生的帝国。当时的努力,是从两个方向展开的:垂直的,与水平的。所谓垂直的,是把帝国的政治结构投射到天上,赋予它宇宙的根据。所谓水平的,是把帝国定义为历史的必然,赋予它历史的正当。这样帝国的“政治身体”——即皇帝——的“德”,也便在二者的框架内,获得了具体的定义:遵天道(“则天”),法古人(“稽古”),以虔敬待神(“祀”)、以武-慈待蛮夷(“戎”)、尊师、重傅等。这套结构化的内容,就是两汉之交意识形态改革的成果。这套成果,也恰是鲁地画像所呈现的。那这该怎么理解呢?除了佩服费慰梅、索玻、信立祥等人的直觉,我想不出其他:鲁地的画像,确实有个朝廷的源头。总之,我所谓的“国家性”“公共性”,是就鲁地画像折射的内容而言的,不指鲁地画像本身。画像本身,如书里我建议的,还要从“平民阶层对帝国艺术的内化”角度去理解。

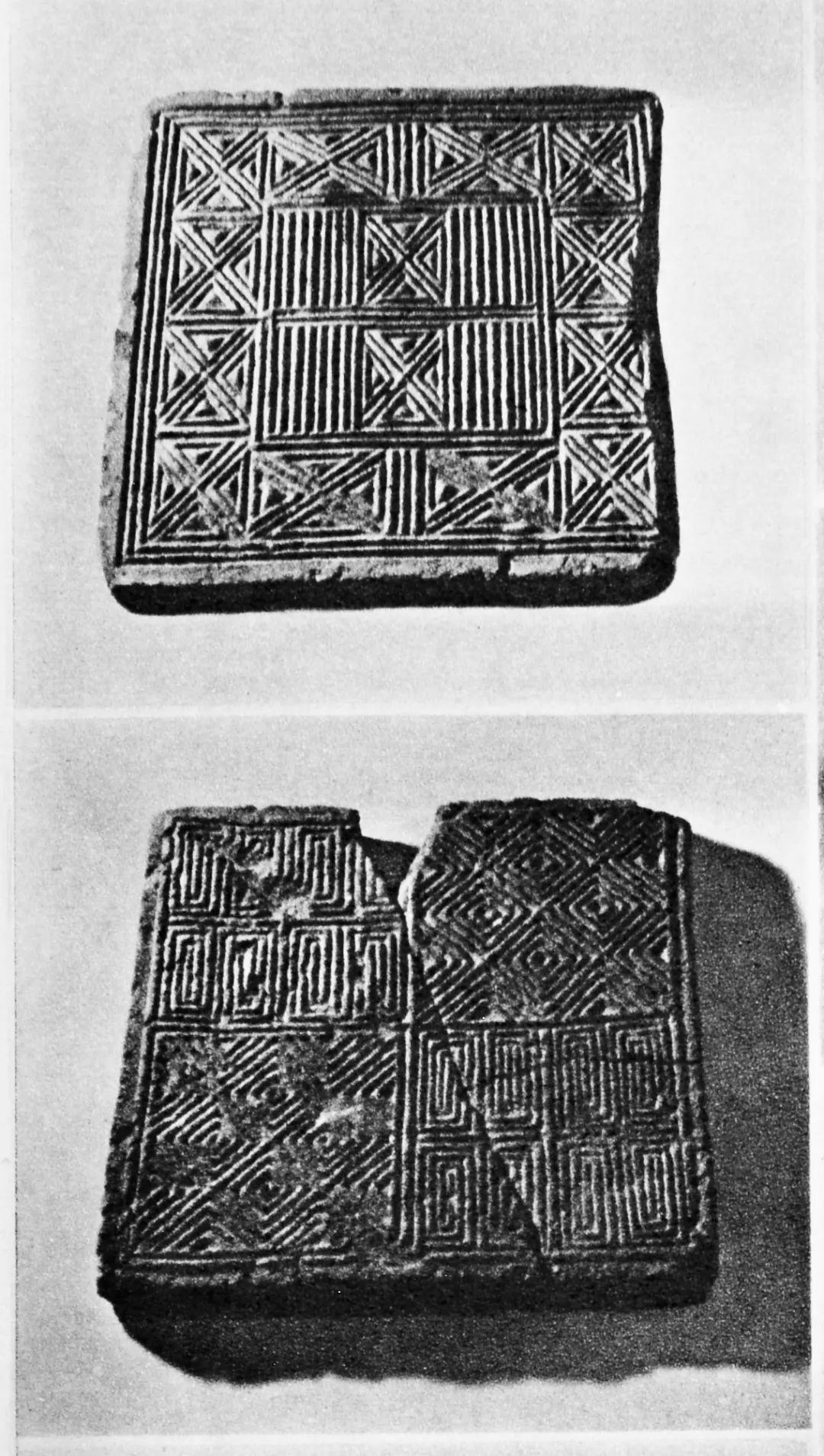

灵光殿遗址发掘出的几何纹铺地砖

许安国祠二顶石

从国家性、公共性的角度理解,也还有其他好处。绘画形式在战国秦汉的展开,是一个有内在历史的艺术故事。促成它展开的动力,当然有很多。比如宗教-仪式的(包括墓葬),知识构建的(包括今天理解的“科技”),乃至新的生活方式的。但国家意识形态所提供的,必然最大。因为这种需求,会实现为一套稳定、持久的“赞助制度”,可吸纳最好的人才,同时提出最清晰、最具体的要求。绘画于两汉之交摆脱纹样的纠缠,最终确立为新的统治类型,我想首要的动力,就来自于此。从这个角度思考,则形式展开的“轴心部分”,就可获得一个解释。从研究的兴趣讲,目前被社会史所淹没的汉画像研究,便可稍理其本业——形式问题。从方法论说,我们也借此重温了潘诺夫斯基图像学的理想。要知道,潘诺夫斯基图像学的精义,并不是今天普遍理解的,即如何破解形式所隐含的观念。相反,它的精义,是观念如何在文字与塑形上(verbally and plastically),同时获得具体的形态(figura)。

武氏祠《大树射雀图》

第四问

通过汉代文献史料与出土画像石之间的对应关系来解读画像石,是本书很大的突破。您如何找到这个路径?更进一步,在您看来,中国艺术史的探索有什么路径可循,关键点在哪里?

缪哲

的确,书里用了很多文献,以至不太像一个艺术史研究——或典型的艺术史研究。这和我的一个基本观感有关。从根本上讲,文字与视觉是俩传统:或平行,或交叉,不太会叠合。汉代经学兴起之前,这两个传统,我感到大体是平行的。工匠有其形式的传统,士人有其知识的传统。这个来国龙教授有总结。包华石教授在《纹样与人》(Pattern and Person)中,虽试图把二者关联到一起,但这是从思维的底层说的。即便他说得在理,这交叉也是在集体无意识层面发生的。这与我讨论的时代不太一样:两汉之交的意识形态,要求同时在“文字”与“塑形”上(“塑形”不仅指绘画,也包括城市规划、建筑、器什等),获得一体的表达。这就造成了两个传统第一次系统的交叉,意识层面上的交叉。交叉的后果之一,就是绘画内容的“经义化”。不难想见,这种经义化,一定是朝廷的经生-官员主持的,比如刘向、刘歆、扬雄、班固等。这有点像奥古斯都,他的意识形态,也要求用文字和塑形作一体表达。所以罗斯托夫采夫(J. Rostovtzeff)说,制定其图像学方案的,不会是工匠,而是“奥古斯都的宣传部”。这样的结果,就是文字的传统凌驾于工匠的传统:不仅内容决定于它,形式也受制于它,比如信息的清晰、表达的力度等。讨论这样的问题,文献是断断离不开的。

谈到这方面“有什么路径可循”,我不敢说。我的领域很小,它适用的原则,未必有语法意义。但具体到文献的使用,似乎有一点可谈:那就是要区分文献的层次。同是文献,层次不同,意义也不同。比如就重要性说,汉代的知识,原有“王官学”与“家人言”的区别。前者是官方意识形态,如经类书的内容;后者是私家说法,比如《山海经》等。再就传播的范围论,汉代有“中秘书”,藏在朝廷,不太传播,比如《史记》;也有广传的书,比如五经等。研究汉代,要意识到这些层次的不同。因为任何阐释,书所提供的文献脉络都是远不够的;真正的脉络,是你对这个时代文献整体的结构性理解。这个不在你书里。它在你心里。德里达称的“脉络无尽”,就包含这个意思。缺少这种意识,那不同层次的文献,就都可以压到同一个平面上;你想说什么,文献都支持,因此都“显得很好”。所以对汉画像而言,一套有效阐释的前提,我想就是区分文献的层次,确认画像可能对应的层次。这个原则,可能也适用于其他领域的艺术史研究。

孔子见老子(第三格)

第五问

您在全书的题献和第八章“从灵光殿到武梁祠”的开篇都引用了托马斯·布朗的《瓮葬》,可否谈谈灵感来自何处,用意何在?

瓮葬

Urn Burial & Religio Medici & A Letter to a Friend

[英] 托马斯·布朗 著,缪哲 译

书海出版社,2021年

缪哲

倒也没什么深意。《瓮葬》是我年轻时译的。书里讲的,是西方古代的葬俗,或布朗因这些葬俗所发的“狂想”。我喜欢这书,以至许多段落,过去了三十年,今天还背得出。我书里引的,就是能记得住的两段。除书是我翻译的之外,我引它还有个小因缘。我在“导言”里说,04年我改做学问之前,读过一点希腊罗马艺术的书。其中有一本,是John Boardman与Donna Kurtz写的,叫《希腊葬俗》(Greek Burial Customs, 1971)。它的每一章,都引《瓮葬》的一句话做题词。这书是我译完《瓮葬》后读的,所以读得很亲切,仿佛和我个人有什么关联。18年在结束《从灵光殿到武梁祠》的写作之后,我开始给它穿靴戴帽,比如写致谢,写说明等等,这时突然想起Boardman的书。于是就“秃子跟着月亮走”,从《瓮葬》里也引了两段,一段加在书前,一段加在第八章。这当然是很个人化的,有对年轻时智力生活的回忆的意味。但另一方面,这与我的书也切题。比如《瓮葬》谈的是葬俗,我研究的鲁地画像也服务于葬俗。葬俗后面的想法,布朗说不能实证,但可推测,即:

塞壬唱的是什么歌?

阿基里斯躲在女人中时,又取什么名?

这些问题固然费解,但也非不可揣度。

汉代帝国艺术的遗影,我自信也可“揣度”。他觉得揣度不易,做不到准确与完备,所谓:

古人荒陋,失记了许多;岁月用史料殉葬,又湮灭了许多。故即便最刻苦的人,今天也很难写成一部新《不列颠志》。

我也一样。所以引布朗的话,并不光是“忆少年”,也是“自况今天”。

嘉祥五老洼画像石正面车马(局部)

第六问

您的写作非常具有个人风格,其中给我留下深刻印象的是大量地为某些概念注出对应英文,似有强烈的“西学自觉”。但另一方面,您也时常直接将西方学术传统中的概念拿来为己所用,可否谈谈西方学术在您自身研究中的地位和作用?

缪哲

我对“中西之隔”的感受,其实弱于“古今之隔”。假如从17岁读大学算起,这古书也读了快40年,但对于古人的想法与感受,依然感到陌生。比如汉代讲阴阳,讲五行,讲天命历史,讲无物不是小宇宙,我理解起来,就需要把智力狠扭一下;相反,读西方的书(当然是现代以来的),倒觉得很顺。有时候我瞎想,假设董仲舒和一个现代外国人,同时和我聊天,我与谁共同处更多呢?一定是这个外国人。我想这不是“洋化”。这是我们都由现代社会所塑造,感受和思维的方式,自然相通。所以“中西”的分隔,我感觉是不强的。独属于中或西的,当然有,但就智力生活而言,中西人所体现的,可能主要是一种“现代方式”,或者叫“国际风格”。现代的知识,无论中西,都是我们工具箱里的工具而已,需要哪个,就用哪个。

具体到我所在的领域,西方所提供的工具,确实多一点,比如形式分析的框架,图像分析的框架,和涉及更深层的社会学、人类学与宗教学的框架等。这一方面是由于其艺术始终是公共性的,一直吸引着严肃的智力的目光。我们则自唐代之后,艺术就退隐于私人书斋了;博物馆带来的艺术的公共化,时间还不久。退回十五年,展览还少见呢。另一方面,殖民的历史,使西方从不同文明的比较中,提取了很多语法性的东西。鉴于这些优点,我的日常读物里,就很有一些西方的书。在描述或概念化所思考的问题时,就难免由此及彼;有时为强化联想,还顺手加个英文。这是习惯养成的无意识行为,与“自觉”刚好相反。

四神博局镜拓本

第七问

这些年中国古代艺术史快速崛起,成为人文学科中的显学,您如何认识此中的得失?有哪些问题(或倾向)值得我们警惕?

缪哲

崛起得确实很快,但离“显学”还差不少。

楼阁:女子对坐堂中

艺术史这个领域,要说小,当然很小,要说大,那也很大:从中国到外国,从古代到当代。我能力有限,顾不了上下五千年,只能关注战国秦汉的几百年。所以说这个领域有什么倾向要警惕,我说不上来。但有时读学生的作业,比如教育部派的,自己学生的,也会有一点不满意。现代学科化的艺术史,大体有三个来源。以古物学、鉴赏学为基础的视觉传统,以文本分析为中心的语文学传统,由哲学起步的理论传统。这三个传统,都很重要。前者让我们能处理研究的对象。中间的则让我们为它建立一个历史、文化的脉络。后者让我们在关注事实的同时,也思考与其时代有关的结构或意义问题;——至于从这些思考中,提炼出“普遍的语法”,被其他的学科所采用,那当然更了不起。回顾学科的历史,艺术史对整个人文社科的重要性,可以说主要来自于后者。但我看一些学生的作业,对后者的意识似乎不足,反津津乐道于谁生于哪年,谁与谁交情不错,某个作品谁藏过,某画像中鼎的绳子是否被龙咬断了。这样做研究,是很难让我们成为“显学”的。这只能生产T. J. Clark说的“沉闷无聊的专业文献”(dreary professional literature)。但前头我讲了,我眼界窄,不清楚这些作业所体现的是不是“倾向”。如果是,那倒是要“警惕”的。

返回顶部

返回顶部

2842ac63-d601-47c4-b2c1-e79fd8ac2cce.png)

c46f5eb0-5812-48aa-b38a-29d427888361.jpg)

ad321df4-24cb-462a-943f-d8e902b12be2.jpg)