10月26日,首届全国文艺评论领军人才培训班在孙中山先生故乡、粤港澳大湾区重要节点城市之一的中山开班,来自全国各地的30余名文艺评论骨干参加培训,培训采取“线上+线下”相结合的方式进行。11月1日,历任中共广东省委宣传部副部长、广东省文联第四五六届主席、广东画院院长、第四届茅盾文学奖得主刘斯奋来到培训班中山现场,为大家带来了《文艺评论四题——我的实践和思考》讲座,他结合自己的创作经历和众多广东地域风格明显的著名文艺作品,把“生活与创作”经验分享得精辟入里。现将观点予以梳理,以飨读者:2014年,习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话》指出:文艺批评是文艺创作的一面镜子、一剂良药,是引导创作、多出精品、提高审美、引领风尚的重要力量。他还指出:要以马克思主义文艺理论为指导,继承创新中国古代文艺批评理论优秀遗产,批判借鉴现代西方文艺理论,打磨好批评这把“利器”,把好文艺批评的方向盘。 多数专家们讲课是通过综合梳理,提炼出若干共性规律,我从自身实际出发,打算采取举一反三的方式来讲。

一,理论必须真正做到联系实际,要致力于把握文艺界全局,抓住主要矛盾,有针对性地提出和解决问题。二十三年前,也就是上世纪的九十年代中叶,我有幸在《南方日报》发表了《朝阳文化巨人精神与盛世传统——关于社会主义新文化建设的几点思考》。这篇文章长达一万一千字,尽管是针对当时文化界的现实而写的,但《南方日报》愿意提供宝贵的版面全文刊出,仍旧显示出编辑部的眼光和魄力。事实上,这篇文章如果不是刊登在《南方日报》而是刊登在别的地方,恐怕不会受到如此广泛的关注;对广东文化建设,也未必能迅速产生相得益彰积极的作用。我是1993年接任中共广东省委宣传部副部长一职的,主要分管文艺工作。当时可以说是碰上了一个好时机。因为在中共十四大上,实行社会主义市场经济的大政方针得以正式确立。此前关于姓“社”还是姓“资”、计划经济还是市场经济的争论终于尘埃落定。这为我深入思考社会主义的文化建设的问题,提供了一个明确的、全新的出发点。只不过,当时所面对的状况也相当复杂。主要表现在:包括文艺界在内的文化界对正在到来的深刻变革还感到不适应,甚至缺乏思想准备。特别是对于先行一步的广东所出现的种种新的文化现象,本能地觉得反感。一些报刊甚至提出诸如《广州是否变成了文化沙漠?》《广东能够摆脱港台文化的影响吗?》等尖锐质疑。产生这种质疑的原因无非有两个。一个是当时处于拨乱反正,清算“四人帮”的时期,“文化大革命”给人民群众带来许多苦难,并且延误我们祖国现代化建设的进程,延误了中华民族在经济上的崛起,使我们跟外部世界差距不是缩小了,而是拉大了,国家的贫穷、落后变得更加触目,更加令人揪心。当时,人民群众十分关注这一点,我们的作家艺术家也把主要的注意力和创作热情投放于这一点,所以当时出现的作品基本上是这一类的作品,而且引起一个又一个的轰动效应。这有它的历史阶段的必然性,这类作品也自有它的认识价值和审美价值。问题在于,这种创作“强势”后来就变成了一种惯性,大有越演越烈之势;再加上盛行于封建社会后期的、“穷而后工”的这种后农业社会的文艺批评标准,本来就影响深远,于是更使文学界的许多同行沉迷陶醉,乐此不疲。到后来,这个标准竟成了一个至高无上的标准。评价一部文学作品,首先总是看它够不够深沉、有没有忧患意识?是不是写了苦难?这是一个标准。另外还有一个标准,就是打开国门以后,外面的东西进来了,西方文学最新思潮的东西、最时髦的东西进来了,这个就是现代派的东西。因为我们觉得自己落后了,要向世界学习,认为最时髦的东西把它抓过来,认为最先进、最好。哪怕是西方社会进入后工业社会,后工业时代、后现代派的东西,也成为最好的东西。我们搞文学的都知道,文学、戏剧、美术等现代派的东西曾经风行一时。那么这两个标准就成为我们文学界的支撑点,一个是苦难深沉,一个是现代派的东西。但是,由于广东在改革开放中先行一步,社会生活已经是另外一种局面。如果硬要广东的文艺家去迎合后农业时代或者后工业时代的标准,他们就非常为难的,不知怎么办才好,要写苦难深沉吧,我们写不过北方的作者,因为我们的生活已经不是那样子的生活,我们的心态也不再是那样的心态;对于后工业时代的标准也一样。我们的社会也没有发展到那一步。如果非得去迎合、迁就那样的一种标准,我们就变得只能够摹仿,在这摹仿的过程中,就变成邯郸学步,到头来连自己怎么走都不会了。所以,如果继续用那种尺度来衡量我们广东的创作,我们的作品就难免会被认为“不合标准”,不被认同。而与此同时,随着市场经济的推进,通俗文化的蓬勃兴起,带有港台风格,说穿了,也就是市场的风格流行音乐、通俗小说、迪斯科舞蹈,乃至穿着打扮,适应普通民众娱乐的需要,乘开放之机,进入大陆,甚至成为被追捧的时尚。对于这些东西,现在已经比较宽容,能够一分为二地区分对待。但在当时,这也遭到持传统观念的人士诟病,被认为不是文化。这是一个方面。另一方面,广东的文化界本身,思想也比较混乱,面对“大锅饭”、“铁饭碗”的常态被打破,“下海”、“走穴”之风方兴未艾,感到忧心忡忡,无所适从。不过,就当时来说,广东的文艺其实绝非一无是处,只是的发展不那么平衡,有强项也有弱项,比如说反映改革开放的电视剧正在崭露头角。从《公关小姐》到《外来妹》,还有《商界》,再到《情满珠江》,这些电视剧已经使全国的电视界、评论界刮目相看,据统计,《情满珠江》在全国收视的人达到四亿以上,这是不容易的。还有粤剧《花蕊夫人》、《伦文叙传奇》,也获得专家权威的高度认可。话剧《泥巴人》是现代题材的,在全国拿到了七个大奖。在北京的大专院校演出,学生们看得热泪盈眶,很感人。又如交响乐,当年举行的全国首届指挥大赛,把从全国挑出来的指挥精英们都集中在广州比赛,就由广州交响乐团承担演奏任务。如此等等。反过来看,其实那一类沿袭后农业社会的创作方法、创作思想,强调写苦难、落后,玩所谓深沉的作品,虽然在拨乱反正时期以及后来的一个期间,改革开放还在中国刚刚起动,而且各地发展不平衡,群众心理也不平衡,需要一种宣泄的时候,正是迎合了当时的那种社会心理,所以引起了轰动,产生了比较大的影响。但是到了上世纪90年代,随着我们整个社会往前走,社会生活正在发展,群众的欣赏心理、欣赏习惯、欣赏趣味都在发生变化。群众已经不再需要仅仅停留在发泄、仅仅停留在哀叹、仅仅停留在消极的诉求,他需要的是一种新的精神力量去支撑他面对现实生活的挑战,支持他去克服和超越生活中各种各样的矛盾,去实现他们的理想。但是根植于小农经济、后农业社会的创作思想和创作方法,不能满足他们的这种渴望。所以,这些作家到了后来,他们的轰动效应,已经是越来越低,读者的反映越来越淡漠。但是,我们的作家又不甘于这种寂寞,还是想引起轰动效应。怎么办?他们拿出了办法,就是在作品里面大量引进性描写,用这个办法来重新引起轰动效应,也果然引起了轰动效应。但是几年之后,这一套也玩不下去了。那么反过来看当时广东的电视剧,看《公关小姐》也好,《外来妹》也好,或者《情满珠江》,也许不能说这都是些什么了不起的精品,也许艺术上还不是那么精致甚至是比较粗糙,也许作者对生活的深层的思考还不够,但是这些作品却获得广大观众的欢迎,一直保持着势头不衰。为什么?就因为这些作品,它在思想上或精神上向我们的人民群众提供了一种支柱,群众通过这个作品学习怎么样去面对现实生活,怎么样去面对他遇到的各种矛盾,怎么样去实现他的理想,正因为这些作品在精神上提供了这么强大的力量,尽管它不用任何性描写,但是照样引起轰动,照样能吸引观众。针对这种情况,我经过深入的调查研究,特别是对广东先行一步中的文艺现实进行思考,提出:通过改革开放,实现从农业文明向工业文明的飞跃,这是历史发展的总趋势,是不能回避、也不可抗拒的。整个中国社会,包括文化在经受这一场洗礼过程中,出现某种失序和混乱,是正常的,不可避免的。广东由于先行一步,所以首当其冲。这种状态在其他地方或迟或早也会跟着出现。因此正确的态度不是惊慌失措,埋怨指责,而是抛开“叶公好龙”的心态,勇敢投身进去,努力驾驭社会主义市场经济这条“真龙”。这样一种判断,通过连续召开座谈会,逐步在文艺界中形成了共识,思想也随之稳定下来。继提出要用新的、符合中国社会发展方向的文艺批评标准,来审视衡量广东的创作之后,又写出《朝阳文化巨人精神与盛世传统》这篇长文。试图从文化的性质、文化的精神和文化的传统三个方面,提出我对社会主义新文化建设的一些思考。我的主要观点是:一、围绕社会主义现代化建设的总体目标,当前我们的任务是要建立属于工业文明性质的文化。为了迎接这种生机勃勃的朝阳文化。我们不应再对看似无限美好、其实已是夕阳西下的农业文明恋恋不舍。二、为了迎接和建设代表中国未来的朝阳文化,我们要提倡一种巨人精神。这是一种深深根植于中国的现实,与人民大众的情绪和意愿息息相关的精神;一种敢于正视矛盾,直面人生,并通过不屈不挠的艰苦的努力,去实现崇高的理想的精神;一种具有无比丰富生动的内涵和纷繁奇丽色彩的精神。三、在我国漫长的发展历史中,既经历过盛世,也经历过衰世。两者都曾经直接影响着文化传统的形成和分流。在身处中华民族伟大复兴的今天,面对工业文明新文化建设的历史课题,我们应当继承以雄强、博大、开拓、进取为特征的盛世传统。文章在《南方日报》发表后,次日,《羊城晚报》便在头版头条加以摘要报道,随后《人民日报》又摘要刊登,引发了广泛反响。时任省委书记的谢非同志也注意到了这篇文章。之后,我又到广东文艺创作的一线做了多次宣讲。还记得一些部队文艺工作者跟我说,文章的观点非常适用于他们的创作。思路和目标清晰之后,广东的文艺创作也掀起了新的高潮。随后,接连推出电视剧《英雄无悔》《和平年代》,电影《警魂》,歌曲《春天的故事》《走进新时代》等等,它们都更加热烈地拥抱改革开放的社会现实,更加尖锐地切入了生活矛盾。它们与前文所列的作品一道,形成一道亮丽的风景线。特别是影视作品,可以毫不夸张地说,当时在全国产生了引领潮流的作用。 那几年,广东是全国“五个一”工程奖的获奖大户,以至其他省份都专程前来“取经”。而对广东文化的质疑之声也渐渐沉寂下去,不大听得见了。感悟:搞评论要有纵观全局的视野,从实际出发,发现矛盾,进而抓住主要矛盾,有的放矢,对症下药。才能做到理论联系实际,把道理真正说到艺术家的心坎上,真正使他们认可、接受,积极性调动起来,投入创作。当前,中国的发展又进入了一个新时期。中华民族全面复兴,百年未有之大变局。人民群众有什么新需求?文艺家当前与时代要求的距离在哪里?这些都需要我们进行深入的调查研究,找到问题所在,提出解决的建议。事实上,目前已经有一批艺术家在努力创作,并推出了一批受到广大群众热烈关注、有影响的作品。这些也需要我们评论界及时发现,大力推荐,并总结经验。二,要把引导作家艺术家提高思想理论修养,作为文艺评论工作长期坚持的要务。重视艺术技巧的提高,而忽视思想修养的提高,是艺术家中普遍存在的一种现状。严重影响着艺术创作水平的提升。这个问题,同样以我本人的创作实践为例来谈。很多作家写小说往往是首先给人物和他们的故事打动了,就把它写成小说。我稍微有点不同,因为我本来不是小说作家。 我从事《白门柳》(白门——南京的别称,因该处古有白下门,故名)的创作,说来有点偶然。记得那是1981年的春天,我赴广西南宁出席一个学术会议。在西江的轮船上,认识了也是赴会的邢富沅。当时他还是中国文联出版公司的编辑,承他鼓励并约稿,使我萌生了创作历史小说的念头。但是以什么为题材?当时并没有明确。事后经过反复考虑,才决定把明末清初活跃于江南地区的一群著名的文化人,作为未来小说的主角。之所以如此选择,主要是基于以下想法:一、被称为“东林、复社名士”的这群文化人,以及同他们有着特殊关系的所谓“秦淮(其实不纯然是秦淮)名妓”们的遗闻逸事,数百年来一直脍炙人口,备受关注,颇为奇异地散发着经久不衰的历史和文化的魅力。这对于小说创作而言,无疑是一个好题目。二、明末清初正是朝代更替,社会矛盾总爆发的时期,各种社会势力和思想的对立冲突空前尖锐,又异常复杂。局势的变化转换十分急剧,人性的暴露和展示也因之更为充分彻底。这与小说艺术应当高度集中的写作要求正好一致。三、我国自明代以后,由于通俗小说的兴盛(宋代虽已产生话本小说,可惜现存仅二三十篇,而且描写比较简单),使得当时的生活氛围以及日常衣、食、住、行等各个方面的细微末节,特别是当时的家常口语,都赖以大量地、具体生动地保存下来,足资参考利用,从而使今天的作者试图通过小说为历史“存真”,成为可能。当然,此外还有一个并非不重要的原因,那就是长期以来,我自己对这段历史一直很感兴趣。题材确定了之后,照例便面临如何处理的问题。明末清初这一段历史内容相当丰富——农民起义、清兵人关、明朝覆亡、社党交争、复明运动、儿女情怨……不同的作者可以有不同的兴趣热点,即便是写江南的名士名妓们,着眼点也仍旧可以各不相同。譬如孔尚任的《桃花扇》,就主要着意抒写所谓兴亡遗恨。至于另一些作品,则每每关情于这一题材的人事沧桑与香艳奇情。但是我觉得,仅仅为了演述历史而去写历史小说,固然不是我的目的,而作为一个当代人,对于历史上的王朝更替,似乎很难也不必再怀有孤臣孽子般的兴亡之感;至于唏嘘低回于特定时代产物的名士名妓们的悲欢离合,也未免有点过于“多情”。如果决定写这段历史,就应当着力去寻找和表现那些代表积极方面的、能够体现人类理想和社会进步的东西。就当时那场使中国社会付出了惨重代价的巨变而论,如果说也曾产生过某种质的意义上的历史进步的话,那么恐怕既不是爱新觉罗氏的入主中国,也不是功败垂成的农民起义,而是以顾炎武、黄宗羲、王夫之为代表的我国早期民主思想的诞生。事实上,顾、黄、王的思想,不仅在当时是一种划时代的飞跃,而且它对封建制度的无情批判,在被清朝统治者摧残、禁锢了二百多年之后,仍旧以鸦片战争为契机,最终破关而出,而为康有为、梁启超的变法,乃至孙中山、章太炎等人的革命提供了宝贵的精神支援。并本质意义上连接到今天,成为社会主义的基本价值观之一。因此,这无疑是明末清初值得大书一笔的思想事变。如果办得到的话,在文学作品中应当作为专题加以表现。正是基于这样的冲动,我决定把《白门柳》的创作立意规定为:通过描写明末清初著名思想家黄宗羲以及其他具有变革色彩的士大夫知识分子,在“天崩地解”式的社会巨变中所走过的坎坷曲折道路,来揭示我国17世纪早期民主思想产生的社会历史根源。在文艺创作中,所谓立意,也就是思想的制高点,一个居高临下的视角。这一点,可能很多作者不太在意,或者说没有下功夫去思考、解决。只是凭直觉去写,那当然也是一种路数。但就我本人来说,或者具体到《白门柳》的创作来说,这个定位十分重要。而且可说,对整部小说的创作影响深远。因为如此一来,我对所要表现的这段历史,包括其中的事件、人物、社会的各种形态,就顿时有了焕然一新的认识。在取舍、把握和调度时,就有了新的标准尺度。整部小说的思想层次,也因之得到质的提升。一、突破了传统的兴亡观。明清政权的交替,因其特殊性,引发的兴亡之感尤其强烈。以“驱除鞑虏”为号召的辛亥革命又强化了这种情绪。以至《桃花扇》之后相当多的作品都沿习这种思路。我将立意确定为揭示中国早期民主思想的产生,矛头对准的是整个封建制度,而非简单的汉满政权的更迭,就是对传统兴亡观的突破。二、对传统君子小人观的突破——小说用了不少篇幅描写“君子”营垒内部,在对待阉党余孽阮大铖的问题上,在如何参政、干政的问题上的歧见和分争,其着眼点就不仅在于简单地区分是非曲直和忠奸和邪正,还在于揭示以革新朝政为职志的东林、复社运动无可挽回的衰落。而这种衰落,则是黄宗羲等人抛弃旧的模式而转向新的思想方向和行动方向的起点。我还用相当多的篇幅描写了短命的弘光小朝廷从建立到覆亡的过程,着眼点同样不仅仅止于揭示“窝里斗”的恶果,而在于写出江南这么一个商品经济相对发达的地区,以“存天理,灭人欲”为标榜的宋明理学,面对统治集团内部的利欲横流,如何归于失效和破产;而封建统治思想支柱的这种崩析,则是早期民主思想作为救治社会的新方案,终于脱颖而出的直接动因。再譬如,我在小说中写了不少明末江南地区的民情习俗,市井风情,同样不是纯粹为了点缀场景氛围,而是意在展示处于萌芽状态的资本主义因素,怎样渗透在社会生活当中;而这种生活土壤,则是哺育新思想的温床。三、对传统才子佳人观的突破。我在写到名士、名妓们的关系时,并不是展示欣赏他们的种种“风流韵事”时,而是从社会学的角度对种关系进行审视,把它作为那个变异中的社会的畸形现象来表现。 柳如是——作为一个出身微贱而又强烈地希望改变自身地位的风尘女子,她的市民式价值取向也是显而易见的。在从良的希望几度破灭之后,毅然投入比她年长三十五岁的钱谦益怀抱,无论辩护者怎样渲染她对后者学识才情的仰慕,也无法掩盖这一主动行为的强烈功利目的。不过,这与其说是可鄙的,毋宁说更值得同情。因为就实质而言,这只不过是对命运的一种抗争。何况其反抗之强烈和对封建礼法的冒渎,实在远过于同代妇女之上。这不仅表现在她不惜断然牺牲正常的男女情爱,表现在她对钱谦益的成功控制,表现在她对钱家权力的攘夺,而且还表现在她对荣耀的渴求归于幻灭时,甚至不惜一死以殉;最后,又是由于她的推动,使钱谦益重新投入反清阵营。这是一个身上有着某种新因素的复杂女性。她不仅受到今人的欣赏,而且即使在明清那样的封建时代,对她的评价也并非一边倒的诋毁,原因恐怕正在于此。董小宛——作为风尘弱女,她同样冀望通过“从良”来改变自身的命运。但与柳如是不同,她始终执著于对爱情理想的追求。为此,她虔诚地拜伏于封建礼教脚下,矢志把自己改造成为一名恪守闺范的淑女,以此求得接纳和宽容。表面上,她也取得了成功,但实际上却彻底失败了。在冒家,她充其量是一件玩物,一种摆设,一名奴仆。她全力维护家庭,家庭却始终把她视为异类;她把整副身心都奉献给丈夫,却一直得不到丈夫的真正爱情。只是在心灵和肉体深受损害而终致过早夭亡之后,才换得良心发现的丈夫一纸哀感的忏悔《影梅庵忆语》。而这,其实又是那个时代多少痴心女子的共同悲剧!冒、董姻缘长期以来一直被套上理想化的光环,而为人们所津津乐道。如今还其历史的真相,并非为了耸动视听,而是在于揭破封建礼教的冷酷和残忍。从而突破了传统的才子佳人观。

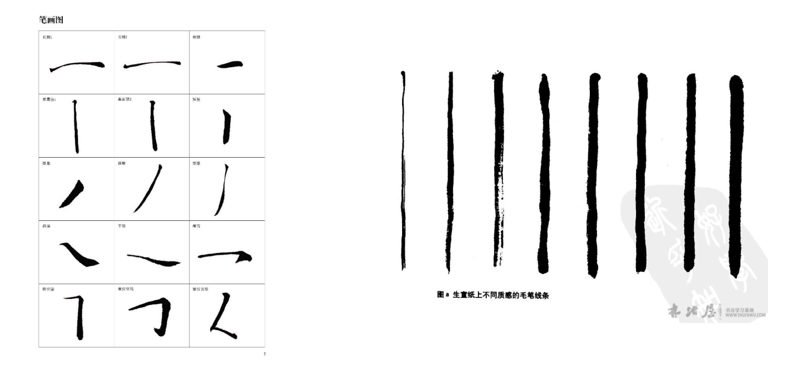

以上几点,归根结底,都是由于我始终坚持运用历史唯物主义这一当代最强大的思想武器来审视生活,剖析人物,提练主题,才得以做到的。而这,可说是我在创作《白门柳》中最深刻的体会。当然,文艺作品不是学术论文,除了具备认识功能之外,还要具备审美的功能。因此,在十分注重提高作品的思想立意之外,我在创作中,还把审美价值摆到与认识价值同等重要的位置上,坚持用审美的、诗意的眼光审视历史生活,十分注重挖掘和展示蕴含于其中的文化之美。希望我的作品能够充当引导读者走近和了解传统文化的一条通幽曲径。此外,我还在小说的语言方面下了很大功夫。力求在推动白话文的雅化方面有所建树。最后要再次强调的是:所谓思想理论修养。不同时代由于社会发展水平不同,内涵也不一样。近代以来最高水平就是马克思主义,是历史唯物主义主、辩证唯物主义的思想方法。而发展到当今,思想制高点就是党中央的出的“四个自信”,是“习近平有中国特色的社会主义理论”。作为有深刻的历史和现实的内涵的思想结晶,这应当成为我们审视当代社会,观察现实生活,把握中华民族伟大复兴进程的立足点、出发点的归宿。只有站在这个思想高度,才能深刻地理解当代中国生活的方方面面,才能看清各种人和事的行为本质。也才能真正讲好中国的故事。最后,提高思想理论水平,要从作家的切身需要出发加以引导。才能使之成艺术家的自觉追求,使思想性和艺术性融合成为一张皮,而不是两张皮。三,要把大力提倡审美自信,作为确立文化自信的重要一环。关于文化,对它的定义可谓五花八门,不一而足。但归根结蒂,其实就是价值观与道德观的问题。是人类面对生存与繁殖这一终极需求,所生成和发展起来的一套价值取向和道德规范。作为区别于其他动物的人类,其价值观与道德观固然有共性的一面,但是不同的国家、不同的民族在其漫长的发展岁月中,又因不同的生存环境和历程,发展出各自的个性。中国三教合一的文化成果特别丰富多彩,灿烂辉煌。近代以来,又对西方文明,特别是工业文明的成果加以引进、改造和吸收,因而内涵更加丰富,格局更加宏大,活力更加充沛。今天我们来谈文化自信,就是要坚持和发扬中华民族在数千年的历史进程中,包括近百年中国所经历的深刻变革、特别是社会主义革命与建设所形成的一套符合自身发展需要的价值观与道德观。这是我对当前提出坚持文化自信这一重大课题的认识。文学艺术是文化的重要组成部分。它具有通过审美的方式来实现愉悦身心,陶冶性情,进行教化的强大功能。而这当中,一个十分重要的问题,就是在文艺创作中,应当坚持和弘扬什么样的审美理想的问题。事实上,这也直接关系到能否真正确立文化自信。这就是基于中庸之道的含蓄、内敛、不走极端,主张对事物和真、善、美的把握要执其中,达到一种平衡的状态,认为过犹不及。其集中表现,就是所谓“温柔敦厚、怨而不怒、哀而不伤,乐而不淫”的诗教。例如写诗,中国传统观念认为,太愤怒或太悲伤时都不适宜做诗。因为会“失之大怒其辞燥”,而悲伤过度,则会撕心裂肺,写出来的诗都不会好。所以主张“长歌当哭,要在痛定之后”。又如书法,一笔一画都要守在中间;再如绘画,在中国传统中,有很多东西是不入画的。如死亡、战乱、灾祸,杀人、流血都不画。因为人类社会或大自然的这些极端的、非正常表现,都不符合中国文化的重视现世生存的情结,以及“和为贵”的中庸之道。这与以执着的宗教信仰为基础的西方文化有很大不同,西方艺术以激情之极度发挥,揭示之穷尽形相,表现之繁复淋漓为最高境界。西方主张愤怒出诗人。画画也是无所顾忌,战争、死亡、流血、砍头、解剖,这些揭示人类“原罪”及其救赎的事物,全都可以入画。这是两种截然不同的审美理想。如果形象地加以譬如,那么中国文化就是“包子”文化,习惯于把事物和情感包在里头;而西方文化则是“比萨”文化,习惯于把事物和情感亮在外头。事实上,一个民族的审美理想,是一个民族的文化制高点。只有站在制高点上,才能真正与别人分庭抗礼。这种中庸的审美理想,其实是人类艺术的一种高端追求。为什么这样说?正如前面谈到,生存与繁殖是人类一切社会行为、包括文学艺术创作在内的最初出发点和终极归宿。例证是显而易见的——一切民族的语言、音乐、民歌、舞蹈、乃至美术,追溯其原始形态,都无不与其生存与繁殖的需求相联系。这似乎已无须论列。事实上,即使人类社会发展到今天,其各种行为尽管被裹上五花八门的包装,但如果一直“剥蕉至心”,则仍旧脱离不开生存和繁殖这一本能需求。同样显而易见的是,人类想获得生存与繁殖的理想环境,最重要的就是实现天(宇宙)、地(地球)、人(包括各种生物)的和谐相处。而和谐相处,就是万物在宇宙的力场中各安其位,各得其所,不偏不倚,不过不激,圆融通洽,周而复始。然而,这样一种局面其实又是无法长久维持的。由于万事万物处在不断运动的状态中,当因此而产生并积累下来的各种能量,饱和到一定的临界点,就会打破既有的平衡,和谐也就转变为矛盾和冲突。因此,所谓“和谐”,永远只能是一种相对和暂时的状态。虽然如此,但又并不等于人类不应为实现、并尽可能长久维持这样一种状态而努力。因为这样一种状态,毕竟是人类生存与繁殖的一种最理想环境。事实上,千百年来,世界上不同种族、不同国家的人们一直在反复摸索,提出过各种各样的解决之道。这其中,最明智的应当是同时考虑到事物发展不平衡的绝对性和平衡的相对性,从而提出一种能够兼顾二者的互动和变化的把握方法。而这,恐怕就是由中国人最早提出来的中庸之道。所谓中庸之道的“中庸”一词,出自记述孔子及其弟子言行的《论语》。孔子说:“中庸之为德也,其至矣乎,民鲜久矣。”意思是说,中庸作为一种美德,是最高的境界了,但是普通的老百姓缺乏这种美德已经很久了。这是“中庸”的最早表述。后来孔子后裔子思撰有《中庸》篇,经秦代学者修改整理,收入《小戴礼记》中。到了宋代,学者程颢兄弟和朱熹等人对中庸之道的极力推崇,《中庸》遂成为自宋至清历代的经典教材。中庸之道由此深入人心,演化为中国文化的一个重要传统。中庸之道主要思想就是主张:人在处理与外界的关系时应当把握“执其中”的原则。所谓“中”,就是凡事不要太过分,但也不要达不到;而“庸”,就是指一种平凡不争的状态。根本要求就是在事物的两个极端之间选取或者把握一个中道,并在实际行动中随时随地加以贯彻。之所以说这种观念兼顾了事物发展不平衡的绝对性和平衡的相对性,是因为它既承认事物会经常发生偏离“中”,即失去平衡的情形,同时又明确提出“执其中”,即回复相对平衡的行动要求。这是一种动态地把握掌控事物发展的思想,与中国经典哲学《易》中的变易观念可谓互为表里,相辅相成;而与其他民族基于宗教教义衍生出来的永恒固定的绝对理念大相径庭。应当指出,中庸之道并非消极无为之道,恰恰相反,它是一种积极、行动之道。只不过它的追求的是通过努力使事物归于相对的平衡,而不是加剧或屈从于不平衡。这较之狂呼突进或因循守旧,更需要深远的目光和更强大的定力。同理,传统诗教中的温柔敦厚,也并非不能怨,不能哀,不能乐,不能怒,而是要求往而能复,放而能收,最终复归于“中”的节制。因为怨、哀、乐、怒作为人类的情感的一种必须的宣泄,其实是人与外部环境相互作用所导致的结果。它归根结蒂是天、地、人所处状态的一种体现。只有在控制在一定的“度”,即相对平衡状态内,这种怨、哀、乐、怒才不至于危害人类的生存与繁殖,如果超越了“度”的约束,相对平衡无法维持,和谐也就遭到破坏,这无疑不利于人类生存与繁殖的终极需求。这应当就是根植于中国尚用文化基础之上的温柔敦厚诗教,对美的功能的本质认识和要求,也是中庸之道在文学艺术中的贯彻和体现。如果我们承认生存与繁殖是人类一切行为、包括文学艺术在内的最根本的出发点。那么作为中国传统文化核心之一的中庸之道审美理想,也理所当然地应该成为衡量人类文学艺术的重要标杆。但是近一百多年来,由于几千年农业文明所形成巨大而沉重的包袱,使我们在实现向工业文明转型时举步维艰,以至陷入了濒临亡国灭种的苦难的深渊。随着西方文化的强势进入,我们审美理想也受到强烈冲击。当然,这其中有历史的必然和更新变革的必要。而且,时至今日以及将来,与西方对话始终是需要的,互相学习借鉴也不能停止,但是,却不应樊篱尽撤,甚至举手投降。例如过去有那么些年,各种西方现代派后现代的文化,包括各种稀奇古怪的建筑、绘画、雕塑以至以丑为美的文学创作、艺术表演、江湖书法纷纷冒头,颇受追捧,就不能说是正常的状态。究其原因,是近百年来,由于我们对自身的文化丧失了信心,甚至盲目地自我否定,一味地对西方的东西顶礼膜拜,结果习惯了外人怎么说我们就怎么信。再加上一批“借洋自重”的人帮着起哄,我们的心中就没底了。其实就拿所谓“抽象”艺术来说,中国才是鼻祖。世界上只有中国把文字发展成了一门高妙的艺术,书法作品就是高度抽象的线条和笔墨。再如戏剧,四个小兵往台上一站就是千军万马,一根马鞭就代表了追风赤兔,开门上楼都是虚拟的,不是抽象是什么?还有八大山人笔下的花鸟鱼虫,真实的哪是这个样子?都是经过了抽象处理。而且中国的抽象艺术老百姓都能看得懂,不像西方艺术作品,艺术家和观众很难建立起共同的欣赏语境。与中国相比,他们那些才发展了一百多年的所谓“抽象艺术”其实还很幼稚,很不成熟。事实上,所谓现代艺术思潮曾经覆盖整个文艺领域,但在文学、戏剧、音乐、电影等方面由于很多作品突破了艺术的底线,都早就退潮了,最简单的原因是没有读者和票房。剩下美术因为还有某些“买家”在炒作,一些文学创作由于外国势力推波助澜,所以还撑着。但还能撑多久?不妨拭目以待。再回过头来看,中国传统的审美理想当真落伍了、过时了吗?当然不是。作为人类精神创造的审美理想只有民族差异的问题,没有过时的问题。《诗经》、《楚辞》、唐诗、宋词,到今天仍旧散发着永恒的魅力。“床前明月光”也至今被人们吟咏不绝。这里可以举华人电影导演李安的三部电影作品——《卧虎藏龙》、《断背山》、《少年派的奇幻之旅》为例。由于这三部影片创作手法上都运用了中国传统含蓄、内敛、温柔敦厚的审美观念与表现手法,结果在奥斯卡评奖中连中三元。相反,许多极力摹仿迎合西方传统审美趣味的所谓中国大片,却纷纷铩羽而归。这也证明,只要充分发挥中国传统审美理想的独特魅力,就会在艺术表现上显得别具襟怀,大异其趣。从而使对方自觉不能,自叹不如,赢得敬重。基于以上的认识,我觉得当前重建文化自信,不能忽略大力研究和弘扬中华民族传统的审美理想,只有做到这一点,文化自信心的重建才能得到更有力的保证。另一方面,也才会在世界范围内提升我们的文化软实力。四,应该把文艺批评的学术关注点,转移到作品的艺术个性上来。| 之所以这样提出,道理其实是明摆着的。因为文艺作品作为人类的精神创造,其社会价值与物质生产有本质的不同。物质生产的目的很明确,就是为了满足人类生存与繁殖这一基本的、终极的需求。为了达到这个目的,必须不断地、最大限度地提高物质生产的数量与质量。而要提高生产率,行之有效的办法就是尽可能找出各种物质的构成规律,从中归纳设计出一整套的共性指标和程序,然后按照这些指标和程序从事生产。在农业文明时代,由于社会组织的散漫和生产的个体化,物质世界规律的发现和标准化的推行面临种种阻力。生产率的提高一直十分缓慢。直到进入工业文明时代,情形才有了质的改变。随着科学的划时代发现和技术不断进步,以及全体社会成员被纳入了以生产线为核心的改造和重组,生产的效率出现爆炸式的增长。就满足人类社会的物质需求而言,这无疑是一次伟大的飞跃,无论怎样肯定都不会过分。但是正如一切社会的巨大变动,都难免会有照顾不周以及失之偏颇之处。事实上,随着工业文明的全面胜利推进,对于寻求共性的崇拜也达到了前所未有的程度。其结果,导致有意无意地混淆了物质生产与精神创造的本质区别,并将前者对共性追求移加于后者。于是,活生生的精神创造,被“物”化为一具具供解剖用的“尸体”,使对文艺作品这种属于精神创造的研究,总体转向为寻找所谓“共同规律”,误以为文艺家也如同物质生产者一样,只要对这些“规律”加以掌握,就能像标准化的物质生产一样,成批地推出合格亮丽的作品。结果,在这样一种思想主导下,文化传统中的文、史、哲、诗、书、画不分家的生存状态,便如同生产线分工一样,被人为地划分出严格的门类界限,甚至每一门类中还有更琐细的各种“专业”划分。而作为有机整体的文艺作品,则被分割成一个又一个无机的“部件”,如主题、情节、结构、人物、语言等等,确实都很细,也很全面,但惟独忽略了一个最重要的东西,那就是使作品的活起来的“灵魂”,以及注定了每个“灵魂”都绝不相同的作品的“个性”。应当强调指出,人作为“万物之灵”,既是“物”,但又绝不仅仅是“物”。人之区别于其他动物,就在于能从事精神的创造。而这种精神创造的潜在能力是多方面、乃至无限的。过细地、严格地分工的结果,势必严重压抑创造潜能的充分发挥。同时,一部人类文化史早已证明:作为精神创造的文艺作品,其不朽价值之所以最终被认定,绝不在于它与其他作品的有什么共同之处,而恰恰在于它的独创性,在于那种不可复制的品质。如果说,当今社会强调专业界限的区分和严守,已经导致文艺家立足的文化基础日形浅狭的话,那么文艺批评对作品个性研究的缺乏自觉,则导致文艺批评与创作实践严重脱节。一方面,使文艺批评日益成为圈子中的自娱自乐,另一方面,也消解或干扰了作家对个性的追求和发挥。而文艺创作之所以普遍出现跟风化和平庸化,可以说与此不无关系。 |

鉴乎此,我认为应当大力提倡注重作家和作品的“个性”的文艺批评。把重心转移到探讨——1、作品在多大程度和哪些方面属于与众不同、不可复制的独一个?2、这种整体或局部的独一无二,在文学(艺术)创作和文学(艺术)史的坐标上居于何种位置?有何意义和价值?3、作品这种与众不同的“个性”,其产生是基于怎样的主、客观原因?4、通过对一系列具体作品的深入分析研究,启示作家:只有自觉地、坚定不移地凭借自身独有的先天禀赋,扬长避短地调动生活和文化的积累,最大限度发挥原创能力,才有可能创作出独一无二的、真正有价值的作品。当然,这样说,并不是要排斥共性的研究。事实上,共性与个性作为一种辩证的存在,从来都是文艺研究要同时面对的。只是共性的研究主要属于文艺理论的范畴。作为研究者,自然离不开文艺理论宏观指导,但是文艺批评的对象却是微观的、具体的。因此不管以什么文艺理论做指导,一旦面对具体的作家作品,都必须把揭示其个性特征置于研究的首位,否则便混淆了文艺批评与文艺理论的不同功能,文艺批评也失去了其存在的意义和价值。这恐怕也是没有疑问的。

编辑:

返回顶部

返回顶部

返回顶部

返回顶部